- 現在表示しているページの位置です。

-

現在地

各診療科・部門のご案内産婦人科

診療内容と特色

産科

1. "お母さんと赤ちゃんにやさしい病院" をめざして

2009年8月にWHО・ユニセフから認定された "赤ちゃんにやさしい病院(BFH:Baby friendly hospital)" の精神を継続し、可能な限り自然なお産と将来的に良好な母子関係が築けるような周産期管理を目指しています。

2. セミオープンシステム・里帰り出産への対応

妊婦健診はご自宅や職場の近くの産婦人科クリニックに通院し、予定日が近くなってきたら当院に通院してお産していただきます。かかりつけ医の先生と連携を図ることで妊婦さんの利便性を向上させながら、安心・安全なお産を心がけます。

3. 無痛分娩について

硬膜外麻酔無痛分娩が導入されている施設が最近増えてきています。しかしながら麻酔により陣痛力が弱まり、器械分娩(吸引分娩)や帝王切開になるケースも多いようです。また麻酔管理に細心の注意が必要です。当院では残念ながら現時点では無痛分娩には対応していません。もちろん痛みに対して鎮痛剤を適宜使用して「和痛」を図る和痛分娩は行っています。本来女性には「生む力」が備わっています。私達は最大限その力を引き出せるよう応援します。

4. 合併症への対応

妊娠中には様々な合併症(切迫流産、切迫早産、妊娠高血圧症候群、内科的疾患の合併など)がありますが、妊婦健診にてそのような合併症の予防、早期発見に努め、また超音波検査を適宜行って胎児異常(胎児発育異常、胎児奇形、臍帯・胎盤異常など)の早期発見、早期治療に努めています。 なお重症例や35週未満の分娩になりそうな場合には、大阪市立総合医療センターをはじめ大阪府下の高次医療機関と連携し、母体搬送を行っています。

5. 緊急帝王切開対応

緊急帝王切開は昼夜を問わず、産科医2名・小児科医1名・麻酔科医1名の体制で行っています。

6. 外来

各スタッフによる産科外来のほか、助産師主導の助産師外来を行っています。

7. 出生前診断

新型出生前診断(NIPT)を始め、羊水検査も行っています。 臨床遺伝専門医(本久副部長)により適宜カウンセリングを行っています。

8. その他

中絶手術について適宜ご相談ください。合併症を有する症例についても適宜対応しています。

9.代表的な疾患と治療方針

- ①つわり、妊娠悪阻

-

個人差が大きく、また妊娠によっても症状の程度が異なることも多いようです。だいたい13週くらいで症状が治まる事が多いです。吐きながらでも少しずつ食事や水分が摂れていればいいですが、全く水分が摂れず、脱水で体重減少がひどくなるような場合には点滴治療が必要です。またビタミンB1が欠乏しているとウェルニッケ脳症という母体の後遺症を引き起こすこともあるので、我慢せず医療機関を受診してください。つわりの時に漢方薬なんてと思われるかもしれませんが、白湯に溶かしたあと冷やして少量ずつ内服すると意外に効果があることもあります。

- ②切迫流産(〜21週)・切迫早産(22〜36週)

-

いずれも腹痛や不正出血を認めることが多いですが、自覚症状のない方もいます。原則安静が必要ですがどの程度安静にするかは週数や子宮口の所見、お腹の張り具合によって異なります。安静のみでは不十分な場合は子宮収縮抑制剤の内服治療を行います。週数の割に子宮口が緩んでいたり、短くなって(展退)内服治療では不十分でこのままでは本当に早産になってしまう可能性があると判断される場合は、入院して子宮収縮抑制剤の点滴治療が必要になることがあります。

- ③妊娠高血圧症候群

-

高血圧(および蛋白尿)が合併し、母体や赤ちゃんに様々な障害を起こす可能性があります。自覚症状に乏しいこともあるので、主治医の指示に従い適切な管理が必要です。放置して重症になれば母児ともに命にかかわることもあります。

- ④妊娠糖尿病

-

妊娠中に初めて発見される糖代謝異常です。高血糖により赤ちゃんは巨大児になってしまうこともあります。母体も放置すれば本当の糖尿病になりかねません。当院では糖尿病内科に受診していただき、血糖コントロールしていきます。

- ⑤骨盤位

-

いわゆる「逆子」ですが、9割以上の赤ちゃんは予定日に近づくと頭位に戻ることが多いのですが、中には骨盤の形や胎盤の位置のせいで骨盤位のままのことがあります。現在当院では骨盤位の経腟分娩は積極的に行っておらず、安全を考慮して38週前後に帝王切開分娩をすすめています。

- ⑥既往帝王切開、既往子宮手術の妊娠

-

骨盤位と同様38週前後に予定帝王切開しています。

- ⑦予定日超過した場合

-

赤ちゃんに栄養を送っている胎盤は一般に40週前後で機能が低下していきます。当院では予定日超過した場合、41週前後に入院していただき、子宮収縮剤を使用して母体と胎児の状態に十分気をつけながら分娩誘発を行っています。

10.産科医よりメッセージ

お産は本来病気ではありません。何ら医療の力を借りなくても元気な赤ちゃんを生むことができる人も多いです。しかし、お産は何があるかわかりません。ちょっとしたことで急変したり、もっと定期的に受診していれば重症化を避ける事ができる場合もあります。妊婦健診は定期的に受けるようにしてください。大切な赤ちゃんを無事に産んで母児ともに健康に過ごせるようスタッフ一同お手伝いをしたいと思います。

婦人科

様々な婦人科の症状に対してじっくりお話を聞きながら、丁寧な診察と検査(血液検査や超音波検査、CT,MRIなど)を行い、その診断をもとに標準的な治療法をいくつか提案させていただき、希望される治療法を行っています。

現在3名の女性医師を含む5名の医師が婦人科初診外来(月〜金)を担当しています。情報を共有するために毎日カンファレンスを行い、スタッフ全員で診療にあたります。 女性医師による時間をかけた診療を希望される方には女性専用外来を設置しています。(第3金曜日、本久副部長が担当) 以下に代表的な症状と疾患、当院における治療方針について少しだけ解説します。

症状

- 1.不正出血

-

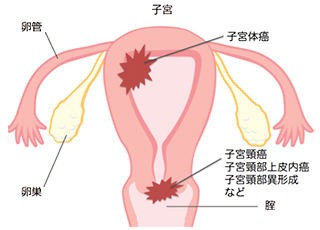

産婦人科に受診される患者さんの代表的な症状です。さまざまな病気の可能性がありますので、思い悩む前にまずは受診してください。 代表的な疾患は子宮がんですが、そんなに多い病気ではなく、子宮の入り口にできる子宮頸癌は「子宮がん検診」を定期的に受けていれば早期に発見できる可能性が高いです。その多くはヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染が原因と言われています。前癌状態といわれる子宮頸部(高度)異形成であれば、円錐切除術という子宮の入り口を削る手術でほぼ100%治ります。妊娠も可能です。子宮頸部異形成の軽いものでは経過観察で自然軽快することもあります。

産婦人科に受診される患者さんの代表的な症状です。さまざまな病気の可能性がありますので、思い悩む前にまずは受診してください。 代表的な疾患は子宮がんですが、そんなに多い病気ではなく、子宮の入り口にできる子宮頸癌は「子宮がん検診」を定期的に受けていれば早期に発見できる可能性が高いです。その多くはヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染が原因と言われています。前癌状態といわれる子宮頸部(高度)異形成であれば、円錐切除術という子宮の入り口を削る手術でほぼ100%治ります。妊娠も可能です。子宮頸部異形成の軽いものでは経過観察で自然軽快することもあります。

子宮体癌は子宮の中にできます。更年期や閉経後の不正出血がある場合は必ず検査を受けに受診してください。しかし多くの不正出血がある患者さんはホルモンバランスの異常による(卵巣機能不全)ことが多いです。生理が順調の方の場合は排卵時の出血かもしれません。また高齢の方は女性ホルモンが少なくなって腟炎を起こしやすくなっているために出血する事があります(萎縮性腟炎)。

いずれにしても不正出血は「悪いもの」(悪性疾患)を否定するためにも是非受診して検査を受けるようにしましょう。できれば日頃から「子宮がん検診」を年に1度、せめて2年に1度は受けましょう。時間は数分です。痛みはほとんどありません。 - 2.下腹部痛

-

これも代表的な症状ですが、婦人科以外の病気が原因のことも多いです。

性感染症、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症、卵巣腫留(卵巣のう腫、卵巣腫瘍)、子宮がんなどがありますが、以前に受けた腹部手術後の腹腔内の癒着のために下腹部痛を訴えて受診される方もいます。 - 3.おりもの(帯下)

-

腟の中は実は無菌ではありません。雑菌が入らないようにデーデルライン桿菌という良い菌が存在して守ってくれています。しかし体調がすぐれなかったり、不衛生な環境でセックスをすると真菌や細菌感染が起こりやすくなります。また性感染症(クラミジアや淋病など)の場合、放置しておくと卵管に炎症が及んで不妊症や卵管妊娠などの原因になります。症状がひどくなる前に受診しましょう。

疾患と治療方針

- 1. 月経困難症

-

いわゆる生理痛のひどい状態をいいますが、特になにか婦人科的な病気を合併していない「機能性月経困難症」と後述するように子宮筋腫や子宮内膜症などの病気を合併する「器質性月経困難症」があります。後者はもともとの病気を治療することが必要になることが多いですが、まずはどちらも上手に鎮痛剤を内服しましょう。よく鎮痛剤を内服すると癖になって効かなくなるからと我慢される方がおられますが、そんなことはありません。一般的には薬の種類にもよりますが、1日数回、月経5〜7日間以内の内服で痛みがコントロールできているなら鎮痛剤のみの治療継続が可能かもしれません。鎮痛剤は胃を荒らすことがあるので食後に内服するか胃薬を一緒に内服することが薦められます。 あと「芍薬甘草湯」という漢方薬が子宮の攣縮(れんしゅく)を抑える作用があり、鎮痛剤と併用することで痛みをコントロールできる場合があります。

上記鎮痛剤で症状コントロールが難しい場合は、LEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン)(ルナベル®、ヤーズ®、ジェミーナ®)が有効です。周期的に内服することで月経困難が改善されるのですが、3ヶ月連続して服用することで痛みの改善だけでなく、月経そのものの回数を減らすこともできます(ヤーズフレックス®、ジェミーナ®)。ただし40歳以上の方やタバコを吸われる方は血栓症のリスクが高くなるので処方できません。

また最近ではディナゲスト0.5mg錠という従来子宮内膜症治療薬として使用されていた1mg錠の半量の製剤が通常の月経困難症に使用できるようになりました。 他にも子宮内黄体ホルモン放出システム(ミレーナ®)という従来は避妊リングとして使用されていたものが、月経困難や過多月経に保険適応となり、一度子宮内に挿入すると5年間症状を緩和するというものもあります。 - 2. 子宮筋腫

-

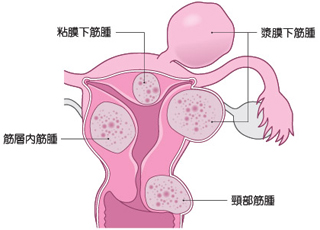

いわゆる子宮にできる良性の「瘤(こぶ)」です。大きさも症状もさまざまで、びっくりするくらい大きい筋腫でも症状がない人もいれば、たった2cmくらいの大きさでも過多月経でひどい貧血のために手術が必要な方もいます。それは筋腫の発生する場所に違いがあります。子宮の内腔や筋層内にできる筋腫(粘膜下筋腫、筋層内筋腫)は、子宮の内腔がいびつになったり広くなったりして過多月経になることが多い傾向にあります。子宮の外側に張り出すタイプの筋腫(漿膜下筋腫)は子宮本体の大きさが正常であればよほど大きくなって圧迫症状が出てこない限り自覚症状は乏しく、治療が必要でなく経過観察できる場合も多いです。

いわゆる子宮にできる良性の「瘤(こぶ)」です。大きさも症状もさまざまで、びっくりするくらい大きい筋腫でも症状がない人もいれば、たった2cmくらいの大きさでも過多月経でひどい貧血のために手術が必要な方もいます。それは筋腫の発生する場所に違いがあります。子宮の内腔や筋層内にできる筋腫(粘膜下筋腫、筋層内筋腫)は、子宮の内腔がいびつになったり広くなったりして過多月経になることが多い傾向にあります。子宮の外側に張り出すタイプの筋腫(漿膜下筋腫)は子宮本体の大きさが正常であればよほど大きくなって圧迫症状が出てこない限り自覚症状は乏しく、治療が必要でなく経過観察できる場合も多いです。

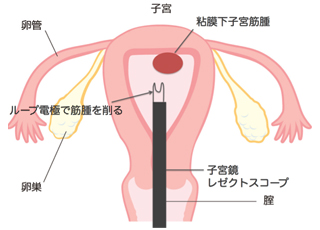

当院ではまず貧血の改善や鎮痛剤などで保存的治療を試みた上で、手術が必要な方には粘膜下子宮筋腫に対しては子宮の中を覗きながらループ状の電気メスで筋腫のみを削り取る子宮鏡下手術(下図)やお腹の小さな創部から筋腫を摘出する腹腔鏡下子宮筋腫摘出術を行います。子宮全摘術が必要な場合は、腟から子宮を摘出する腟式手術や最近では経腟的に腹腔鏡で観察しながら子宮を摘出するvNOTESという手術も行っています。

当院ではまず貧血の改善や鎮痛剤などで保存的治療を試みた上で、手術が必要な方には粘膜下子宮筋腫に対しては子宮の中を覗きながらループ状の電気メスで筋腫のみを削り取る子宮鏡下手術(下図)やお腹の小さな創部から筋腫を摘出する腹腔鏡下子宮筋腫摘出術を行います。子宮全摘術が必要な場合は、腟から子宮を摘出する腟式手術や最近では経腟的に腹腔鏡で観察しながら子宮を摘出するvNOTESという手術も行っています。 - 3. 子宮内膜症

-

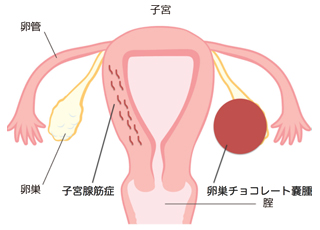

本来子宮の内腔にあるはずの子宮内膜が内腔以外の場所に生着してそこで月経がおこるために月経困難など様々な症状が起こる病気です。代表的な疾患が卵巣チョコレート嚢腫と子宮腺筋症ですが、合併することもあります。ひどくなれば月経時以外の時でも下腹部痛や排便時痛、また性交時痛などの症状をみとめます。

本来子宮の内腔にあるはずの子宮内膜が内腔以外の場所に生着してそこで月経がおこるために月経困難など様々な症状が起こる病気です。代表的な疾患が卵巣チョコレート嚢腫と子宮腺筋症ですが、合併することもあります。ひどくなれば月経時以外の時でも下腹部痛や排便時痛、また性交時痛などの症状をみとめます。

比較的厄介な病気で、月経がある年齢では徐々に悪化することが多く、閉経すると軽快することが多いようです。症状の軽いものは鎮痛剤や漢方療法、ホルモン療法(ディナゲスト®、偽閉経療法)でコントロール可能ですが、症状がひどくなると手術療法との組み合わせが必要です。手術は主に腹腔鏡下手術を行っています。 - 4.子宮脱など(骨盤臓器脱)

-

女性の骨盤内には前から膀胱、子宮、直腸があり、「骨盤底筋群」というものに支えられています。しかし経腟分娩の経験や、立ち仕事が多かったり、高齢などにより「骨盤底筋群」が弱って骨盤内の臓器が下がってくることがあります。そしてそれにより頻尿や残尿感、子宮下垂感、出血、残便感など様々な症状が起こります。

骨盤底筋群を鍛えることである程度症状の改善を認めることもありますが、保存的治療としてウオーレスリング(下図)というドーナツ型の器具を腟内に挿入する方法があります。これにより骨盤内臓器が本来ある位置に矯正されることを目的としていますが、慣れるまでにやや訓練が必要です。ほとんどの方が毎日ご自分で挿入して自己管理していただいています。しかしこの方法でうまくいかない場合は手術療法が必要になります。腟式手術または最近はvNOTESを行っています。

- 5. がん治療

-

婦人科において主ながん疾患は子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌になります。日本婦人科腫瘍学会専門医(中田部長)の診断にもとづき、各疾患のガイドラインにそって手術、抗がん化学療法を行っています。なお非常に重症なケースや高度な合併症のある場合、放射線治療を必要とする場合は、大阪市立総合医療センターや大阪公立大学附属病院などの高次医療機関と連携して治療にあたります。

- 6. 緩和医療

-

がん患者さんの痛み、全身倦怠、浮腫、腸閉塞、腹水貯留、精神的不安など様々な症状に対して少しでも症状が緩和できるよう「緩和ケアチーム」と連携しながら治療にあたります。またソーシャルワーカーとも連携しながら近隣の医療機関の協力を得て在宅医療をサポートします。

- 7. 更年期障害

-

一口に更年期障害と言っても様々な症状があります。そして治療法も漢方療法やホルモン補充療法、自律神経調節剤や向精神薬などがあります。そしてよく誤解されることですが「更年期」はすべての女性におとずれ、それに伴う症状も多くの方に現れます。しかし、その方たちに全てに治療が必要なわけではありません。同じように更年期の症状があっても「そんなもんだと」やり過ごせるひともあれば、汗や冷えのぼせ、いらいらなどで日常生活に支障をきたし、苦しい思いをされる方もいます。中には内科的な病気がひそんでることもあります。私たちは外来の限られた時間の中で出来るだけゆっくりお話をうかがって、通りいっぺんの治療ではなく、本当に必要な治療を提案し、患者さんに合った治療法を見つけていきたいと考えています。

- 8. 不妊治療

-

当院では体外授精などの生殖補助医療(ART)は行っていません。必要な患者さんには専門の医療機関を紹介させていただきます。なお、子宮筋腫や子宮内膜ポリープ、子宮内膜症といった不妊の原因となる疾患に対しては腹腔鏡手術や子宮鏡手術を積極的に行っております。

- 9. 避妊について

-

避妊リング(FD-1、ミレーナ)は自費診療で行っていますが、避妊目的のピル(低用量ピル)は扱っていません。

- 10. vNOTESについて

-

経腟的内視鏡手術のことで、特に子宮全摘が必要な場合、VANH(経腟内視鏡補助下腟式子宮摘出術)を行っています。 下記のような特殊なデバイスを腟内に装着し、腹腔鏡にて観察しながら電気メス(シーリングシステム)を用いて手術を行います。 お腹に傷がないため術後の疼痛が少なく、今まで腟式手術が困難であった未産婦や開腹手術既往の方でも骨盤内の癒着がなければ手術可能です。 当院では2022年より本術式を導入し、従来の腟式手術よりもさらに痛みが少なく、患者様から高い満足度が得られています。

スタッフ紹介

| 役職 | 氏名 | 専門分野 | 認定・資格等 |

|---|---|---|---|

| 部長 | 中田 真一 | 産婦人科一般 婦人科腫瘍学 内視鏡手術 |

日本産婦人科学会指導医・専門医 日本婦人科腫瘍学会指導医・専門医 母体保護法指定医 |

| 副部長 | 本久 智賀 | ハイリスク妊娠 |

日本産婦人科学会専門医 |

| 医長 | 三田 育子 | 産婦人科一般 ハイリスク妊娠 |

日本産婦人科学会専門医 |

| 医員 | 瀬尾 尚美 | 産婦人科一般 | 日本産婦人科学会専門医 |

| 医員 | 末包 智紀 | 周産期 婦人科腫瘍 女性ヘルスケア |

日本産婦人科学会 周産期新生児学会 NCPR(新生児蘇生) |

| 専攻医 | 飛田 真由 | 産婦人科一般 |

主な診療実績(2022年度)

2020年4月~「コロナ専門病院として一般診療制限下で、産科診療は2021年11月まで休止、婦人科診療も拡大中。

| 分娩様式 | 件数 | % | |

|---|---|---|---|

|

正常分娩 |

109(8) | 68.1 | |

| 吸引分娩 (うち助産師外来介入) |

9(1) | 5.6 | |

| 帝王切開分娩 (うち助産師外来介入) |

48(1) | 30 | |

| 予定 | 20 | ||

| 緊急 | 28 | ||

| 22週未満分娩 (うち助産師外来介入) |

1(0) |

0.6

|

|

| 総数 (うち助産師外来介入) |

167(10) |

||

| 術式 | 件数 | % | |

|---|---|---|---|

| 開腹手術 | 9 | 12.9 | |

| (うち悪性) | (6) | (8.6) | |

| 膣式手術 | 24 | 34.3 | |

| 腹腔鏡下手術 | 30 | 42.9 | |

| 子宮鏡下手術 | 4 | 5.7 | |

| 外陰部手術 | 2 |

2.9 |

|

| 総数 |

70 |

||