頭蓋顔面外科

頭蓋顔面外科

頭蓋(骨)縫合早期癒合症や顔面の低形成の病気に対して、小児脳神経外科・矯正歯科・小児耳鼻咽喉科・口腔外科とともにチーム医療を行っています。CTデータから作成した実物大の実体モデルを利用して、手術前シミュレーションし、より正確で高度な治療を行います。これらの手術は、月齢により治療方針が大きく異なるため、できるだけ早期に受診していただき、正確な診断の元、治療を開始することが望まれます。

頭蓋(骨)縫合早期癒合症に対する頭蓋形成術

この病気は、一般的には約1万人に4-14人と稀な疾患です。一方、当医療センターにおいては17例/年と多くの症例を治療しています。病気の原因としては、おなかの中で、本来作られるはずの骨の継ぎ目(頭蓋縫合)が、生まれる前に閉じてしまうことです(早期癒合症)。そのため、脳が成長するスペースが足りなくなったり(脳圧亢進)、頭や顔の変形を生じてしまうことが問題です。

手術が必要かどうかの判断は、眼の検査(眼窩底所見)、頭の検査(頭部レントゲン、CT、MRI所見)によって判断します。

手術の方法は月齢に応じて異なり、早期に受診していただいた場合、3か月までにくっついているところ(縫合部)を切り離す手術(開溝術)を検討し、それ以降は、拡大に必要な容量を当院オリジナルデータで照合したうえで、骨延長法もしくは、一期法による頭の形成術を行います。

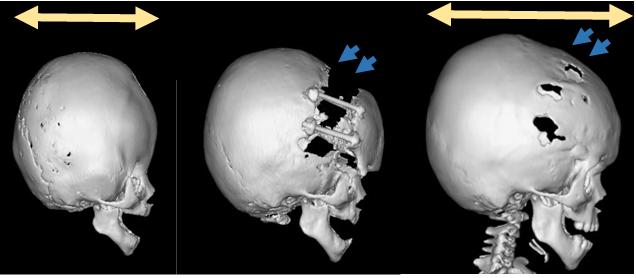

短頭症に対して骨延長法にて頭蓋形成術を施行。術後、骨延長した部分に新しく骨の形成を認め、頭の形のバランスが改善している。(青矢印)

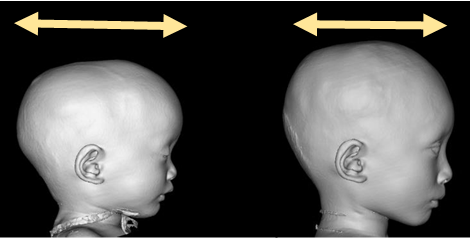

舟状頭に対して頭蓋形成術(一期法)を行った症例。術後前後方向の長さが短縮してバランスが取れている。

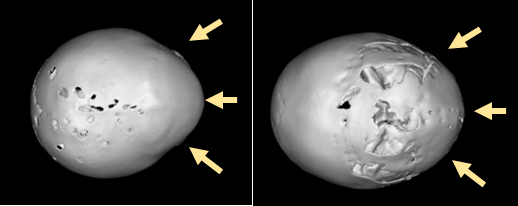

三角頭蓋に対して頭蓋形成を行った症例。術後おでこの突出した部分の形態が丸みを帯びて改善している。

顔面骨異動術

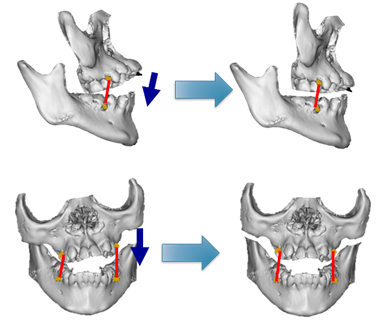

クルーゾン症候群やアペール症候群などの症候群性の頭蓋(骨)縫合早期癒合症で、成長に伴って顔面の陥凹が目立ってきます。つまり眼が飛びでた状態(眼球突出)となり、かみ合わせ(咬合)が合わない状態となります。また、上顎が成長しないために睡眠時無呼吸発作を生じることがあります。この状態に対して改善する方法を顔面骨切術(LeFort骨切術)といいます。具体的には、顔面の真ん中の部分を周囲の骨から切り離し、前方へと牽引することで、本来成長することによって得られる顔貌と咬合を獲得しようとするものです。当院では、年齢と顔面の陥凹の程度に応じて一期法(骨移植を併用)と骨延長法を行っております。

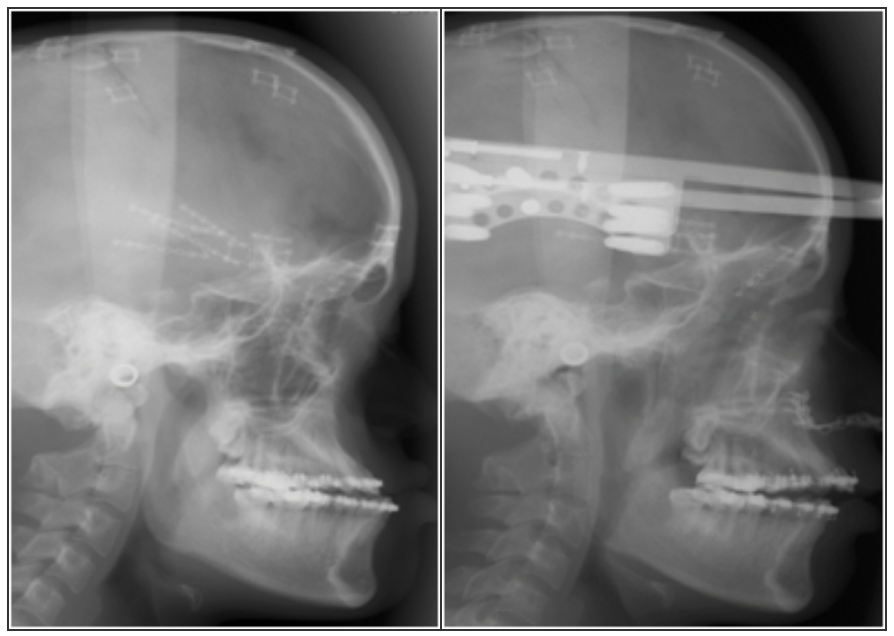

創外(ハロー)固定型骨延長器を装着しているところ

当院では、骨延長術と同時に顎間ゴムの装着を行い、よりバランスのとれた咬合を獲得できるように工夫しています。

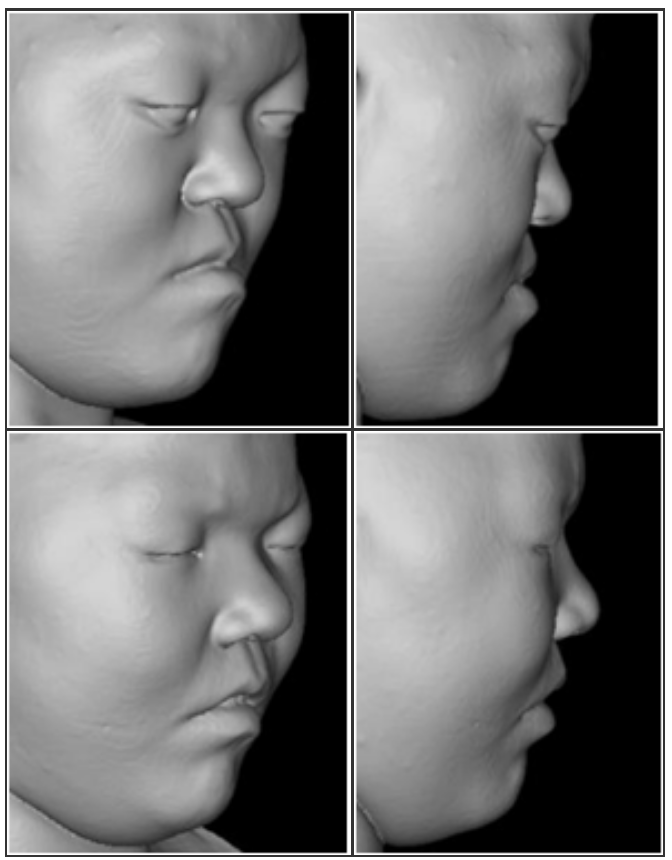

アペール症候群に対してLeFortⅢ型骨切延長術を施行。術前の中顔面の低形成による眼球突出感は術後改善している。

骨延長法では、定期的な術後のレントゲンにて、必要量までの延長量を術後に決定することができる。

-

形成外科乳児の頭の変形外来 | 形成外科乳児の頭の変形外来 乳児の頭の変形の診断と治療を行なっています。 頭の変形でみつかるものには、頭蓋縫合早期癒合症・水頭症・頭蓋骨腫瘍・向きぐせによる頭の変形(斜頭、短頭)などがあります。 頭蓋縫合早期癒合症・水頭症・頭蓋骨腫瘍などは、詳細な検査の上、手術治療が必要になることがあります。 向きぐせによる頭の変形(斜頭、短頭)に対しては、その程度や時期に応じてヘルメットによる頭蓋形状誘導療法を提案いたします。この治療方法はアメリカで積極的に行われており、国内では国立成育医療研究センターで開始されています。 受診ご希望の方は紹介状(診療情報提供書)をご用意の上、地域医療連携室でご予約ください。 外来:毎週火曜日 午後2時~午後5時(午後4時まで受付) ※すべての方が治療の適応になるわけではありません。 地域医療連携室はこちら ヘルメットによる頭蓋形状誘導療法 アメリカで開発された治療法で、既に多くの報告があり、効果が有効であることが論文などで報告されています。国内では、国立成育医療研究センターで初めておこなわれ、これまで学会などでその有用性が多数報告されました。 今回、西日本の公立病院で初めて、この治療法を行うことできるようになりました。方法は、放射線を使うものでなく、侵襲は殆どありません。 LED光のスキャナーを用いて赤ちゃんの頭の形を計測し、オーダーメイドのヘルメットを作ります。開始時期は生後3ヶ月(首がすわってから)~6ヶ月くらいまでです。3~4週に1回の診察・調整を行なって、平均5ヶ月間装着していただきます。 費用(自費診療) 42万円(一連として)【消費税込(ヘルメット代含む)】 ※すべての方に効果が出るわけではありません。また、その効果は個人によって差はあります。詳しく見る

形成外科乳児の頭の変形外来 | 形成外科乳児の頭の変形外来 乳児の頭の変形の診断と治療を行なっています。 頭の変形でみつかるものには、頭蓋縫合早期癒合症・水頭症・頭蓋骨腫瘍・向きぐせによる頭の変形(斜頭、短頭)などがあります。 頭蓋縫合早期癒合症・水頭症・頭蓋骨腫瘍などは、詳細な検査の上、手術治療が必要になることがあります。 向きぐせによる頭の変形(斜頭、短頭)に対しては、その程度や時期に応じてヘルメットによる頭蓋形状誘導療法を提案いたします。この治療方法はアメリカで積極的に行われており、国内では国立成育医療研究センターで開始されています。 受診ご希望の方は紹介状(診療情報提供書)をご用意の上、地域医療連携室でご予約ください。 外来:毎週火曜日 午後2時~午後5時(午後4時まで受付) ※すべての方が治療の適応になるわけではありません。 地域医療連携室はこちら ヘルメットによる頭蓋形状誘導療法 アメリカで開発された治療法で、既に多くの報告があり、効果が有効であることが論文などで報告されています。国内では、国立成育医療研究センターで初めておこなわれ、これまで学会などでその有用性が多数報告されました。 今回、西日本の公立病院で初めて、この治療法を行うことできるようになりました。方法は、放射線を使うものでなく、侵襲は殆どありません。 LED光のスキャナーを用いて赤ちゃんの頭の形を計測し、オーダーメイドのヘルメットを作ります。開始時期は生後3ヶ月(首がすわってから)~6ヶ月くらいまでです。3~4週に1回の診察・調整を行なって、平均5ヶ月間装着していただきます。 費用(自費診療) 42万円(一連として)【消費税込(ヘルメット代含む)】 ※すべての方に効果が出るわけではありません。また、その効果は個人によって差はあります。詳しく見る -

形成外科自家培養表皮による巨大色素性母斑の治療 | 形成外科2016年12月に保険適応が認められました 自家培養表皮移植とは、従来の治療法に比べ、はるかに患者さんの負担の少ない手術です これまで巨大色素性母斑に対して行われてきた治療方法は、少しずつ切除していく方法(10回以上の手術が必要になることもあります)・組織拡張器を用いた切除方法・切除して自家皮膚移植(皮膚を取るところに大きな傷が残ります)などがあります。しかしながら、多数回にわたる手術など負担が大きいものでした。 自家培養表皮による巨大母斑の治療は、上記のとおりその負担を軽減できる新しい治療法で、当院では、積極的に治療を開始しています。 自家培養表皮による巨大母斑の治療の保険適応に当たっては、当施設は保険を獲得するための治験(保険診療を獲得するために患者様に同意を得て行う臨床治療)に深く関わってきました。 この治験は、2013年2月に関東3施設(国立成育医療研究センター・聖マリアンナ医科大学・栃木こども医療センター)と大阪市立総合医療センターの4施設で開始され、2013年11月まで行われました。当施設では4施設の中で最も多くの治験症例に対応し、全例100%生着という結果をだし、保険適応に大きく貢献しました。この治験症例の手術は、関東以外で当施設において初めて行われ、全治験症例中2例目でした。これらの経験をもとに私たちは、安全かつ適切な加療を行っています。 シート化された培養表皮 (J-TECホームページより引用) 自家培養表皮移植の実際 母斑のない正常部位から約1×2㎝の皮膚を取ります。局所麻酔が可能であれば、通院で採取は可能です この皮膚から再生医療により自家培養表皮を作成します。作成は業者に依頼し、約4週間で自家培養表皮ができあがります。 入院の上、全身麻酔下に色素性母斑の切除(皮膚の深い部分(真皮)は一部残します。よって母斑を完全に切除するわけではありません)し、培養表皮を移植します。 入院は手術した範囲、母斑の大きさや手術時年齢にもよりますが、およそ1~2週間です。 自家培養表皮はおよそ2週間で生着します。 退院後は数ヶ月移植部位の保護が必要です。 自家培養表皮移植の1例 術前 培養表皮移植時 術後1年3ヶ月 大きい色素性母斑をお持ちの方は、ご遠慮なく一度ご相談下さい。 当科受診には、原則としてかかりつけの医師からの紹介状が必要です。また、完全予約制を取っております詳しく見る

形成外科自家培養表皮による巨大色素性母斑の治療 | 形成外科2016年12月に保険適応が認められました 自家培養表皮移植とは、従来の治療法に比べ、はるかに患者さんの負担の少ない手術です これまで巨大色素性母斑に対して行われてきた治療方法は、少しずつ切除していく方法(10回以上の手術が必要になることもあります)・組織拡張器を用いた切除方法・切除して自家皮膚移植(皮膚を取るところに大きな傷が残ります)などがあります。しかしながら、多数回にわたる手術など負担が大きいものでした。 自家培養表皮による巨大母斑の治療は、上記のとおりその負担を軽減できる新しい治療法で、当院では、積極的に治療を開始しています。 自家培養表皮による巨大母斑の治療の保険適応に当たっては、当施設は保険を獲得するための治験(保険診療を獲得するために患者様に同意を得て行う臨床治療)に深く関わってきました。 この治験は、2013年2月に関東3施設(国立成育医療研究センター・聖マリアンナ医科大学・栃木こども医療センター)と大阪市立総合医療センターの4施設で開始され、2013年11月まで行われました。当施設では4施設の中で最も多くの治験症例に対応し、全例100%生着という結果をだし、保険適応に大きく貢献しました。この治験症例の手術は、関東以外で当施設において初めて行われ、全治験症例中2例目でした。これらの経験をもとに私たちは、安全かつ適切な加療を行っています。 シート化された培養表皮 (J-TECホームページより引用) 自家培養表皮移植の実際 母斑のない正常部位から約1×2㎝の皮膚を取ります。局所麻酔が可能であれば、通院で採取は可能です この皮膚から再生医療により自家培養表皮を作成します。作成は業者に依頼し、約4週間で自家培養表皮ができあがります。 入院の上、全身麻酔下に色素性母斑の切除(皮膚の深い部分(真皮)は一部残します。よって母斑を完全に切除するわけではありません)し、培養表皮を移植します。 入院は手術した範囲、母斑の大きさや手術時年齢にもよりますが、およそ1~2週間です。 自家培養表皮はおよそ2週間で生着します。 退院後は数ヶ月移植部位の保護が必要です。 自家培養表皮移植の1例 術前 培養表皮移植時 術後1年3ヶ月 大きい色素性母斑をお持ちの方は、ご遠慮なく一度ご相談下さい。 当科受診には、原則としてかかりつけの医師からの紹介状が必要です。また、完全予約制を取っております詳しく見る -

形成外科唇顎口蓋裂 | 形成外科唇顎口蓋裂 先天性疾患として古くから治療の歴史のある唇顎口蓋裂は、多くの手術法や、治療体制が報告されていますが、当科では、手術してから成人するまでの間、総合的に診療することにより、より統制のとれた診療を心がけております。そのため、矯正歯科・小児言語科・小児耳鼻咽喉科・口腔外科とともにチーム治療を行っています。小児期特有の複雑な病態を明瞭に把握するために、小児形成外科が軸として他科との協力を行い、診療しております。 顎裂を伴う唇裂には、矯正歯科と協力してプレートを用いた顎誘導を行うことで、本来備わっている顎の成長を促します。これにともなって、唇裂を縫いよせたときに、傷口にストレスがかかりにくくなり、より美しい形態を作成できると考えています。成人するまでの治療のスケジュールは大まかには、下に示したスケジュールとしています。もちろん、お子様の一人ひとりの状況に応じて、手術時期の調整を行います。 口唇形成術は、片側、両側、それぞれの裂の形に応じて手術法を選択しております。 当院では、口蓋裂の手術もまた、小児形成外科で行っています。 外鼻形成に関しては、初回手術では介入を最小限として、お子様の本来もっている鼻の軟骨の成長を促したほうがよいと考えています。そのため、鼻の穴の対称性は、小学校入学前ごろを目安として、この外鼻形成術で改善を図ります。 顎裂に対しては、歯列混合期(永久歯が生えてくる時期)に矯正歯科による加療を行い、必要に応じて小児形成外科にて行っています。骨の採取は、腸骨からの採取としています。 修正術に関しては、顔面の成長には2回成長期があり、そのいずれもが終了し、十分に顔の高さ、深さが整った高校生以降に、最終的な調整手術を行っています。具体的には、キズ痕の修正術や、顔面骨の骨切、軟骨移植による鼻を整える手術などです。 唇顎口蓋裂の治療は、出生直後から開始し、成人で完了する非常に長期的なものです。しかしそのひとつひとつは、最終的な仕上がりのために、重要な要素をなしており、どれをとっても、成立しないといっていいいほど密に関係しあっています。治療を受けられる際には、十分に時間をかけて、構築された診療スケジュールを理解していただいたうえで、診療を受けていただくことを心がけております。 口唇形成術 口蓋形成術 口蓋裂の手術は言葉を覚える時期に行う必要があります。これは、空気の通り道が口蓋裂にあるために、鼻に抜けてしまい、独特な発音法を身に着けてしまうことを避けるためです。(異常構音) 当院では、プッシュバック法という手術をおこなっています。古典的な方法ですが、言語成績は良好で、術後ICUに入ることなく、一般病棟へ帰棟することができます。術後は、創部が落ち着いたところで言語科での評価をしてもらい、言語への影響を見てもらいます。 もとより、口蓋が短いお子さんや、軟口蓋を動かす筋肉が弱いお子さんの場合、この手術を行っても息もれが改善しないことがあります。その場合には、咽頭弁という別の手術を追加して行うこともあります。 外鼻形成術 当院では初回の口唇形成術にでは、鼻の変形の治療は積極的には行っておりません。これは、早い時期での手術操作が、軟骨本来が有している成長を邪魔してしまうと考えているからです。 このため、鼻の変形を整える手術は、5歳前後に行っております。 当科での方法は長期的に安定しております。詳しく見る

形成外科唇顎口蓋裂 | 形成外科唇顎口蓋裂 先天性疾患として古くから治療の歴史のある唇顎口蓋裂は、多くの手術法や、治療体制が報告されていますが、当科では、手術してから成人するまでの間、総合的に診療することにより、より統制のとれた診療を心がけております。そのため、矯正歯科・小児言語科・小児耳鼻咽喉科・口腔外科とともにチーム治療を行っています。小児期特有の複雑な病態を明瞭に把握するために、小児形成外科が軸として他科との協力を行い、診療しております。 顎裂を伴う唇裂には、矯正歯科と協力してプレートを用いた顎誘導を行うことで、本来備わっている顎の成長を促します。これにともなって、唇裂を縫いよせたときに、傷口にストレスがかかりにくくなり、より美しい形態を作成できると考えています。成人するまでの治療のスケジュールは大まかには、下に示したスケジュールとしています。もちろん、お子様の一人ひとりの状況に応じて、手術時期の調整を行います。 口唇形成術は、片側、両側、それぞれの裂の形に応じて手術法を選択しております。 当院では、口蓋裂の手術もまた、小児形成外科で行っています。 外鼻形成に関しては、初回手術では介入を最小限として、お子様の本来もっている鼻の軟骨の成長を促したほうがよいと考えています。そのため、鼻の穴の対称性は、小学校入学前ごろを目安として、この外鼻形成術で改善を図ります。 顎裂に対しては、歯列混合期(永久歯が生えてくる時期)に矯正歯科による加療を行い、必要に応じて小児形成外科にて行っています。骨の採取は、腸骨からの採取としています。 修正術に関しては、顔面の成長には2回成長期があり、そのいずれもが終了し、十分に顔の高さ、深さが整った高校生以降に、最終的な調整手術を行っています。具体的には、キズ痕の修正術や、顔面骨の骨切、軟骨移植による鼻を整える手術などです。 唇顎口蓋裂の治療は、出生直後から開始し、成人で完了する非常に長期的なものです。しかしそのひとつひとつは、最終的な仕上がりのために、重要な要素をなしており、どれをとっても、成立しないといっていいいほど密に関係しあっています。治療を受けられる際には、十分に時間をかけて、構築された診療スケジュールを理解していただいたうえで、診療を受けていただくことを心がけております。 口唇形成術 口蓋形成術 口蓋裂の手術は言葉を覚える時期に行う必要があります。これは、空気の通り道が口蓋裂にあるために、鼻に抜けてしまい、独特な発音法を身に着けてしまうことを避けるためです。(異常構音) 当院では、プッシュバック法という手術をおこなっています。古典的な方法ですが、言語成績は良好で、術後ICUに入ることなく、一般病棟へ帰棟することができます。術後は、創部が落ち着いたところで言語科での評価をしてもらい、言語への影響を見てもらいます。 もとより、口蓋が短いお子さんや、軟口蓋を動かす筋肉が弱いお子さんの場合、この手術を行っても息もれが改善しないことがあります。その場合には、咽頭弁という別の手術を追加して行うこともあります。 外鼻形成術 当院では初回の口唇形成術にでは、鼻の変形の治療は積極的には行っておりません。これは、早い時期での手術操作が、軟骨本来が有している成長を邪魔してしまうと考えているからです。 このため、鼻の変形を整える手術は、5歳前後に行っております。 当科での方法は長期的に安定しております。詳しく見る