小児脳神経・言語療法内科

診療実績

小児脳神経内科専門外来を(月)から(金)の毎日行なっており、毎月約600~800名のこどもたちが来院されています。

難治性のけいれん・運動麻痺など、外来では十分診療できない方は、入院で時間をかけて診療(診断と治療)を行っております。毎月約50~80例のこどもが新しく入院されています。

てんかんの症例では必要に応じてビデオ・脳波同時記録システムを用いて発作時脳波を記録し、正確な診断を行うことが大切ですが、当科では2017年度で約450件のビデオ・脳波同時記録を実施しています。

主な疾患

| 発作性疾患 | てんかん(あらゆるタイプ) 熱性けいれん 頭痛 めまい 等 |

| 発達障がい | 発達(言葉など)の遅れ、注意欠如・多動症(ADHD) 等 |

| 運動障がい | 重症筋無力症 筋疾患 不随意運動 等 |

| 炎症性疾患 | ギランバレー症候群 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 多発性硬化症

脳炎/脳症 急性小脳失調症 等 |

| 遺伝性神経疾患 | 白質ジストロフィー 脊髄性筋萎縮症 結節性硬化症(TSC) 神経線維腫症(NF-1)

SturgeWeber症候群(SWS) DRPLA 等 |

| 染色体異常・症候群 | ダウン症候群 ウイリアムス症候群 アンジェルマン症候群 等 |

| 代謝性神経疾患 | ミトコンドリア病 ライソソーム病(ゴーシェ病) 等 |

| その他 | 脳梗塞 骨系統疾患 等 |

てんかん(けいれん)の精密検査と治療

「てんかん」は適切な投薬と管理で、7〜8割の児で軽快します。ただし、1〜2割の「てんかん」の児では、投薬によってもおさまらないことがあり、「難治てんかん」といいます。当科では、こういった「てんかん」に対して、小児神経専門外来や時には入院で診療をおこなってきました。2014年度よりこの「てんかん外来」を開設し、多くのけいれんの小児が受診されており、入院でも年間約400件を超える「てんかん」の診断と治療をおこなっています。大田原症候群、ウエスト症候群など、乳児期からのてんかんにも専門的な診断と治療をおこなっており、ビデオ脳波同時記録装置・脳血流検査(SPECT)など最先端の診断・治療にも対応しています。

こどものひきつけ2017 pdf(終了しました)

こどものひきつけ2018 pdf(終了しました)

こどものひきつけ2019 pdf(終了しました)

急な神経症状の診察と診断

急な神経症状として

- 運動麻痺:力が入らなくなり、歩けなくなったり、体の一部(顔面や手など)が動かなくなったりすること

- 不随意運動:勝手に手が震えたり、体が動いたりすること

- 知覚障がい:体が痛くなったり 感じなくなったりする

- その他:意識障がい・高次機能障がい(計算、書字、記憶、言葉)・嚥下(飲み込み)障がい、複視(ものが2つに見える)など多くの神経症状が見られます。

こういった症状は、とくに小児では感染(風邪・下痢)の途中や感染の後にみられることが多くあります。病気としては、運動の麻痺をきたす疾患としては、ギランバレー症候群・ADEM(急性散在性脳脊髄炎)などがあります。早期に診断して治療に移る必要があったり、集中治療(ICU)が必要なことも多く、急な神経症状に対しては、予約外でも対応しております。

神経遺伝に関連する診療

こどもの先天的な疾患や障がいについては、幅広い種々の症状や原因があります。特に発達が進まなくなった例や退行(後戻り)した児の中に、神経の病気や遺伝子の変異がある例がみられます。 こうした先天的な疾患や、遺伝子の変異が疑われる疾患の診断について、神経遺伝に関連する診療を行っております。

療育相談室との連携

疾患の診断や治療の他に、療育相談室(すみれ7病棟内)と協力して、通院中のお子さんたちの普段の療育・教育環境に対する相談を行っております。特に教育現場と医療現場との連携を深めるため、時には担当者(養護教育専門・元教師)とともに、主治医が教育現場の先生達にお子さんの説明を行うようにしております。

遺伝カウンセリング室との連携

遺伝子の変異が関わる疾患についての説明(経過や予後)や相談を遺伝カウンセリングといいます。医師と心理師で遺伝カウンセリングを行っておりますが、医師の方は小児神経内科医が産科医と分担・協力して行っております。(遺伝カウンセリング:産科保健相談室)

診療実績

2018年度の診療実績:年間初診患者数 638人、年間訓練件数 4827件。

初診患者の内訳(重複あり):言語発達遅滞293人、構音障がい178人、吃音症98人、高次脳機能障がい45人、その他(摂食嚥下機能障がい、口蓋裂など)

主な疾患

読み書き障害

発達に大きな問題がないにも関わらず、小学1年生の夏休みの時点で「ひらがな読み書き」が習得できていない場合、読み書き障害(発達性ディスレクシア)の可能性があります。

読み書き障害のお子さんは、視知覚認知(形の見分け)、音韻処理(音を聞き取って操作する力)、デコーディング(音から文字への変換)のどこかに苦手さが見られることがあります。また、自閉スペクトラム症、注意欠如/多動症、発達性協調運動症といった発達 特性が読み書き困難の背景にあることも少なくありません。

当科では、お子さんの発達段階と読み書き能力のバランスを丁寧に評価し、読み書き困難の原因を明らかにしたうえで、一人一人に合った学習方法・支援方法を提案しています。希望に応じて、学校や放課後等デイサービスの先生との面談や、書面での情報提供も行っています。

高次脳機能障害

頭部外傷、急性脳炎/脳症、脳腫瘍、脳血管障害などにより脳の一部が損傷されると、知能が低下したり、物覚えが悪くなったり、段取りが悪くなったり、言葉を理解したり表現したりすることが苦手になったり、といった症状がでることがあります。これらの症状は「高次脳機能障害」と呼ばれています。

小児では、受傷から時間が経った後に明らかとなることも多く、学習のつまづきや友達関係の困難として自覚されます。

脳の特定の機能が低下していることも多いため、得意・苦手を丁寧に評価することで、学校生活や日常場面での困り感を減らす方略を考えることができます。

失語症(きく・話す・読む・書くのいずれか、またはすべてが苦手になる状態)では、訓練効果が高いことが証明されています。当科では、小児の失語症に対する訓練を行っています。

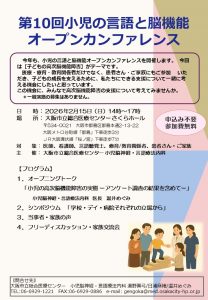

小児の言語と脳機能オープンカンファレンスについて

当科では、毎年医師や言語聴覚士、療育・教育関係者の方々を対象とした「小児の言語と脳機能オープンカンファレンス」を実施しております。当院医師による講演や症例検討会、ゲストをお招きしたスペシャルトーク等、小児の言語と脳機能について深く学ぶ機会となっております。ぜひご参加ください。

第10回 小児の言語と脳機能オープンカンファレンス(2026年2月15日開催)

今回のテーマは、「高次脳機能障がい」です。

患者さん・ご家族の参加も可能です。