小児循環器・不整脈内科

検査・治療件数(2018年度)

| 心臓カテーテル・心血管造影検査 | 年間240件(不整脈症例を除いた件数) |

|---|---|

| 心臓カテーテル治療 | 年間90件(不整脈症例を除いた件数) |

| 心臓超音波(心エコー)検査 | 年間3000件 |

| 胎児心臓超音波検査 | 年間130件 |

| トレッドミル運動負荷心電図 | 年間240件 |

| 小児心臓MRI | 年間50件 |

治療について

経カテーテル肺動脈弁留置術(TPVI)

肺動脈弁置換が必要な重度の肺動脈弁逆流症に対して、外科的開胸手術を行うことなく、カテーテルと呼ばれる細い管を用いて新しい人工の肺動脈弁を心臓内に留置する治療法です。

2023年より最新の肺動脈弁専用弁を用いたTPVIが日本で認可され、当院はTPVI実施施設(2024年4月末現在、全国23施設)に認定されました。当院では経カテーテル肺動脈弁留置術と外科的開心術のどちらも施行することができ、患者さんにとって最善の治療を提供します。

対象となる患者さんはファロー四徴症、両大血管右室起始症、肺動脈弁狭窄症などのため、外科的修復または経カテーテル的インターベンション(バルーン形成術)の既往があり、重度肺動脈弁逆流のある方です。

これまでのこのような患者さんに対する唯一の治療法は開胸手術による外科的肺動脈弁置換術でした。再開胸手術は一般的にリスクが高いとされており、入院期間も長くなりやすいと言われています。TPVIでは外科的開胸は必要なく、足の付根の大腿静脈から生体弁を取り付けたカテーテルを介して肺動脈弁を留置するため、手術時間も短く低侵襲です。手術翌日には一般病棟で歩行可能となることが多く、入院期間は1週間程度と短くなっています。

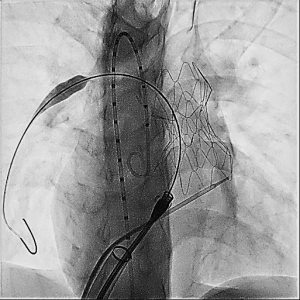

【TPVI】

【当院で施行したTPVI治療】

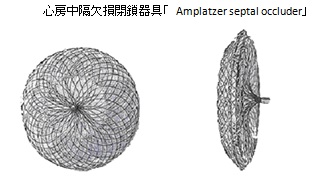

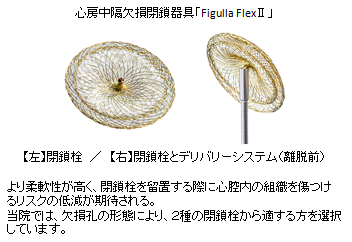

カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術について

心房中隔欠損とは、左心房と右心房の間の壁に穴があいている生まれつきの病気です。左心房から右心房へ血液の漏れが生じ、心不全、不整脈、肺高血圧などを起こし寿命にも影響するため穴を閉じる治療が必要です。従来は外科手術が行われてきました。

手術では皮膚を切開し、心臓に人工心肺という器械を装着して、穴を閉鎖します。一方、最近になり胸を切らずに、足の付け根の静脈から細い管を入れて穴を閉じる、カテーテル治療が可能になりました。

当院はこの治療が行なえる認定施設になっています。この方法は従来の外科手術と比べても有効性に遜色はありません。

一方、外科手術に比べ、傷が残らず、痛みもほとんど無く、患者さんへの負担が大変少ないという利点があります。

特に女性に多い病気ですので、傷が残らないということは美容面だけでなく精神面でもメリットがあります。

また高齢の患者さんで体力的に外科手術が難しい方でも、負担が少なく治療が行えます。通常の経過ですと5日間程度の入院で済みます。

心房中隔欠損のカテーテル治療を希望される場合は、小児の方は小児循環器内科、成人の方は循環器内科を受診していただきますようお願いいたします。

心房中隔欠損に対するカテーテル治療の流れ

- 大腿静脈からシースを挿入し、右心房側より欠損孔(穴)を通し左心房側に入れる。

- 閉鎖栓を左心房にあるカテーテルの先端まで進めて、左心房側の傘状部を開く。

- 閉鎖栓の中心部(ウエスト)を広げて欠損孔(穴)に近づける。

- 閉鎖栓中心部の位置に合わせる。

- 右心房の傘状部を開く。

- 閉鎖栓が確実に留置されたことを確認した後、接続を解除して治療が終了となる。

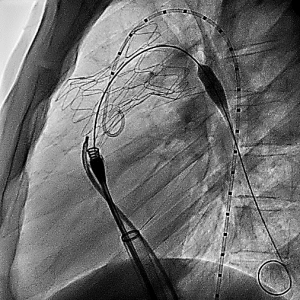

カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術の様子

.png)

心房中隔欠損を造影しています。.png)

閉鎖栓を切り離す前の確認。

閉鎖栓は安定して留置され、欠損の漏れはありません。.png)

閉鎖栓は切り離され終了です。

胎児心臓病外来について

当科は、胎児心臓病学会認定の胎児心臓超音波検査専門施設です。

担当医師

川崎有希 胎児心エコー図認証医。2005年より、胎児心エコー業務に従事。

中村香絵 胎児心エコー図認証医。2013年より、胎児心エコー業務に従事。

村上洋介* 胎児心エコー図認証医。小児循環器領域、胎児心臓病について30年以上の経験あり。

* 非常勤

受診の流れ

2種類の方法があります。いずれも、お通いの産婦人科からの紹介状が必要です。検査日は水曜日、金曜日の午前です。

方法1:当院産婦人科外来を受診していただく方法

地域医療連携室で当院産婦人科の初診外来予約を取得し、受診してください。後日、胎児心エコー検査を受けていただき、検査同日に結果を説明させていただきます。

方法2:胎児心臓病外来を直接受診していただく方法 (水曜日のみ、検査を急ぐ必要がある場合や、軽微な所見で当院産科への転院が不要そうな場合)

当院小児循環器内科 中村医師宛に、お通いの産婦人科から直接、地域医療連携室にご連絡をいただきましたら、胎児心臓病外来の受診日を予約いたします。

胎児心臓病外来を直接、受診していただき、受診された同日に検査、結果説明をさせていただきます。

胎児心臓病外来を受診する場合の当日の流れ(方法2)

- 診察受付3で、胎児心臓病外来の受付をしてください。外来で簡単な問診をさせていただきます。(方法1の場合は不要)

- 生理機能検査受付に進んでいただき、胎児心エコー検査の受付をしてください。

- 胎児心エコー検査 (1時間くらい) 。 検査の精度を高めるため、できるだけ2名以上で検査にあたります。

- 結果説明 (30分〜1時間くらい)

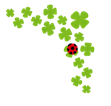

心臓の絵を用いて、正常と比較しながら、できるだけわかりやすく説明します。必要な場合は次回の検査予約もいたします。

結果説明用紙(例)

後日のフォローアップ

<出産後の入院生活についての説明>

赤ちゃんに、治療が必要な心疾患が見つかった場合には、生後、新生児集中治療室に入院されることになります。

希望されるご家族には、産科、新生児科の看護師から、入院中の過ごし方について、写真などを見ながら説明を聞いていただくことができます。

新生児科の看護師が、出生後の赤ちゃんの過ごし方、授乳、面会などについて、お伝えします。

<もう一度説明を聞きたい場合、相談したい場合>

もし、検査を受けたあとに、新たな疑問や心配などが浮かんだ場合、同じ説明をもう一度聞きたい場合は、予約センター(電話番号 06-6929-3634)から、胎児心臓病外来をご予約ください。担当医師が、面談させていただきます。

お母さん、お父さんへ

胎児の心臓に異常が見つかった場合、ご両親は、赤ちゃんを授かった喜びが大きかった分、より強く、驚きや悲しみ、不安を感じられるかもしれません。

そんな不安が少しでも軽減されるように、結果説明では、赤ちゃんの病気の特徴だけでなく、出生後の治療の流れ、入院中にご家族と赤ちゃんがどのように過ごす事になるのか、さらにもっと将来的に予測されることなど、時間を十分にとって、丁寧に説明するように心がけています。

また、説明でわからなかったことや、新たな心配、疑問、相談がでてきた場合には、検査日以外でも、外来でお話をさせていただきます。

少しでも赤ちゃん、ご家族の助けになれればと思います。

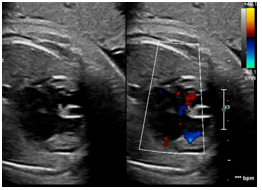

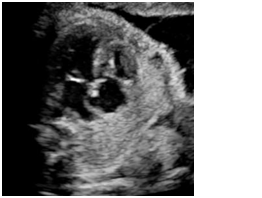

実際の検査では

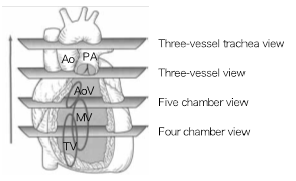

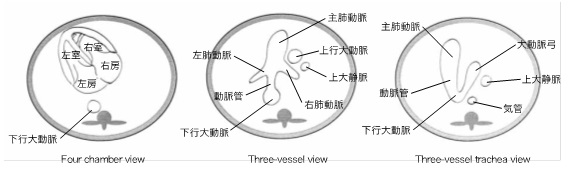

赤ちゃんの心臓の断面を、腹部方向から頭部方向に、平行に描出していき、異常がないかを丁寧にチェックしていきます。

図. 正常な赤ちゃんの心臓断面図の一部

(日本胎児心臓病研究会、日本小児循環器学会 胎児心エコー検査ガイドラインより)

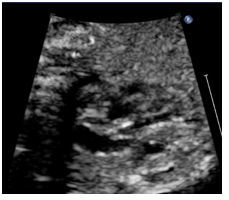

胎児診断の具体例

ファロー四徴症:大動脈騎乗を認めます。

完全型房室中隔欠損:共通房室弁が観察できます。

重症肺動脈狭窄 右心室の壁が肥厚しています。

出生後、NICUに入院し、カテーテル治療を行いました。

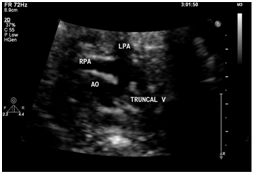

総動脈幹症 総動脈幹から肺動脈が直接起始しています。

出生後NICUに入院し、集中治療を始めました。姑息術後に一旦退院し、その後、心内修復術を行いました。

主な疾患

- 頻脈性不整脈 (WPW症候群、房室結節回帰性頻拍、心室頻拍、心室性期外収縮、心房頻拍、心房内回帰性頻拍など)に対するカテーテルアブレーション治療

- 徐脈性不整脈(洞不全症候群、房室ブロックなど)に対するペースメーカ治療

- 致死的な不整脈(QT延長症候群、Brugada症候群、カテコラミン誘発性多形性心室頻拍など)に対する植え込み型除細動器(ICD)治療

- 心筋症、心不全に対する両室ペーシング(CRT)治療

- 先天性心疾患術後の成人の不整脈全般に対するカテーテルアブレーション治療

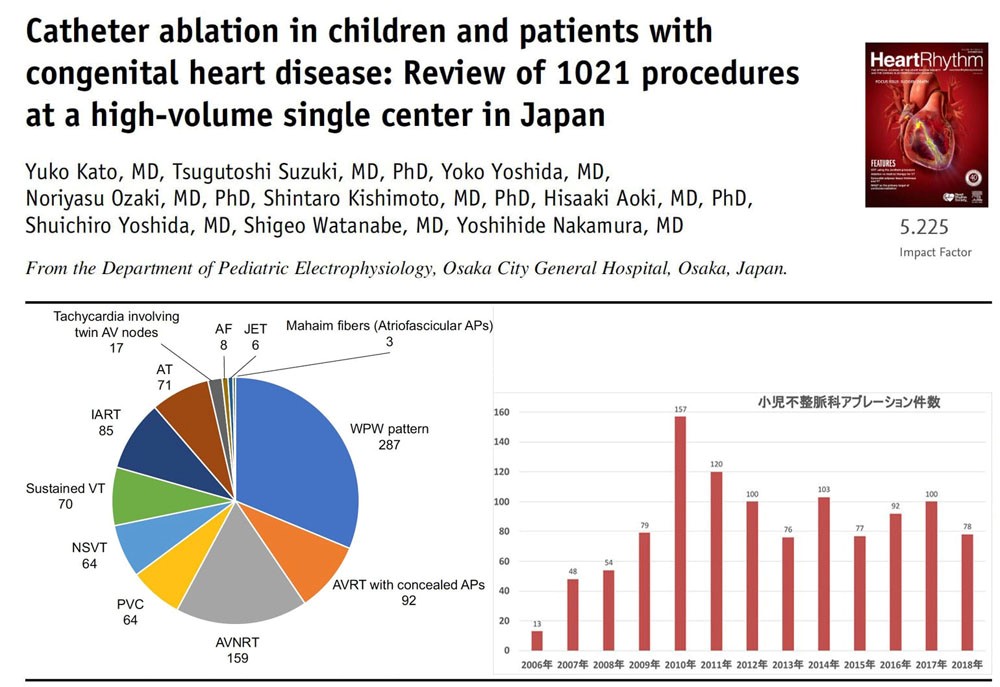

アブレーション治療の成績

2006年から2018年までに,約1200件のカテーテルアブレーション治療を行ってきました。

小児不整脈科のアブレーション治療成績がHeart Rhythm雑誌(アメリカ不整脈学会雑誌)に掲載されています。

記事へのリンクです。

.png)