脊椎脊髄疾患

症状

病気がある場所により様々な症状が出ます。

| 頸椎 | 手のしびれ・使いにくさ・痛み、歩行時のふらつき、残尿など |

|---|---|

| 胸・腰椎 | 体幹から下肢のしびれ・痛み、腰痛、間欠性跛行(歩くと下肢のしびれ・痛みが強くなり、しばらく休むと歩くことが可能)、残尿など |

疾患分類

| 変性疾患 | 頸椎 (変形性頸椎症,頸椎椎間板ヘルニア,頸椎後靭帯骨化症など) 胸椎 (胸椎後縦靱帯・黄色靱帯骨化症など) 腰椎 (腰椎椎間板ヘルニア,腰椎脊柱管狭窄症,腰椎すべり症、腰椎変性側彎症など) |

|---|---|

| 頭蓋頸椎移行部病変 | (環椎軸椎亜脱臼、キアリ奇形など) |

| その他 | (脊髄腫瘍,脊髄動静脈奇形,脊椎・脊髄外傷,2分脊椎,脊髄空洞症など) |

30歳頃から椎間板の変性、脊椎骨・関節の変形・不安定性や帯の肥厚が生じ、脊髄あるいは神経根を圧迫すると、症状が出現します。多くの場合は加齢による変化ですので、椎間板ヘルニアを除いて、一般的には自然治癒は少ないと思われます。

保存的治療を優先します。鎮痛薬、コルセット装着、理学療法等を行い、日常生活で大きな支障がなければそのまま経過を見ます。症状が進行している、日々の生活で支障を来している際、外科的治療を考えます。

外科的治療は大きく分けて前もしくは横から進入して圧迫部の除圧と骨の固定を行う方法(前方除圧固定術)と後ろから進入して脊髄の圧迫部を除圧する方法(後方除圧術、椎弓形成術)の2種類の手術があります。後方から固定することもあります。どういった治療を選択するかは、症状と脊髄への圧迫の状態、骨の変形の有無などから判断します。

骨と骨をつないでいる靭帯が骨化する病気の1つで、脊柱の後面(脊髄の前面)にある靭帯が骨化したものです。硬い骨が神経を圧迫し、症状が出現します。

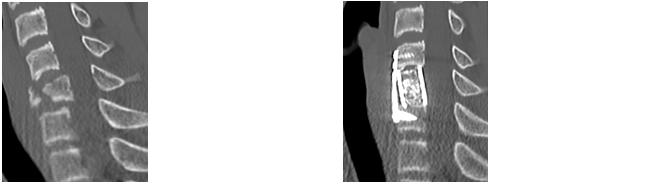

腰椎の変性、例えば、すべり症、椎間板の膨隆、黄色靱帯の肥厚、椎間関節の肥厚変形など、背骨に加齢に伴う変化が加わることが原因で脊柱管の狭窄が起こります。老化現象の一つで、年をとると多かれ少なかれ脊柱管は狭くなっていきます。腰痛などに加えて、足にしびれや痛みがある、普段はなんともないが、歩き出すと足がしびれて歩けなかったり、歩きにくくなるが、前かがみで休むとまた歩けるようになる(間欠跛行)などが代表的な症状です。

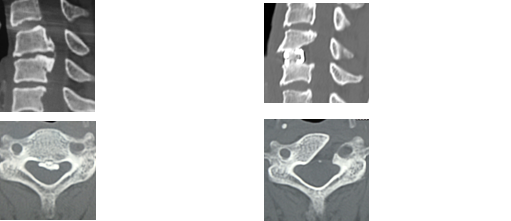

(左)前方の椎間板、後方の肥厚した黄色靱帯により硬膜嚢の狭小化。

(右)片側アプローチで両側除圧術を行い、間欠性跛行は改善。

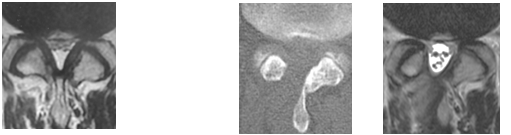

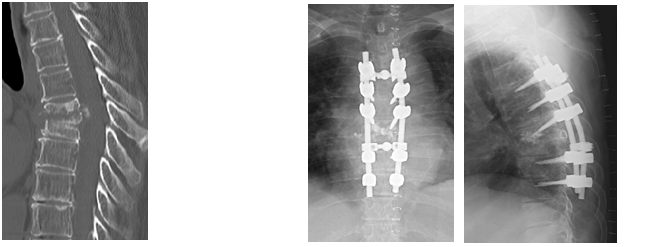

ここ10年で脊柱変形が日常生活動作に悪影響を及ぼすことがわかってきました。変形や症状が軽い場合には、薬物療法や理学療法を行いますが、障害が大きい場合、手術が治療選択枝の1つになります。

(左)ダブルカーブの側彎および矢状面バランスの不良。

(右)後方から矯正固定術を行い、腰痛・歩行障害は改善。

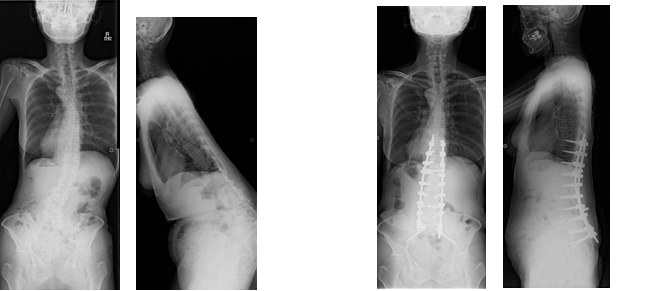

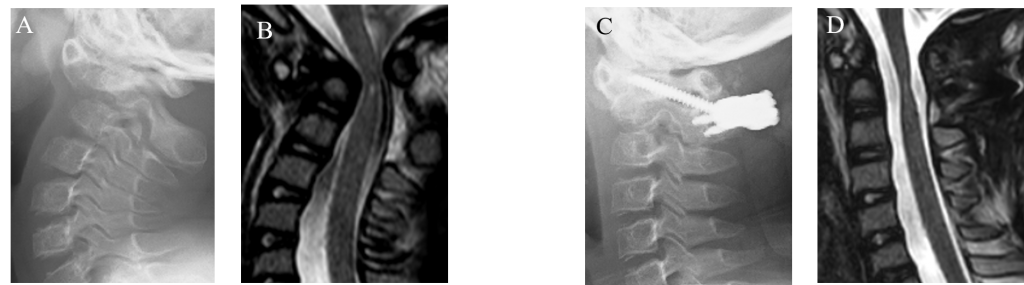

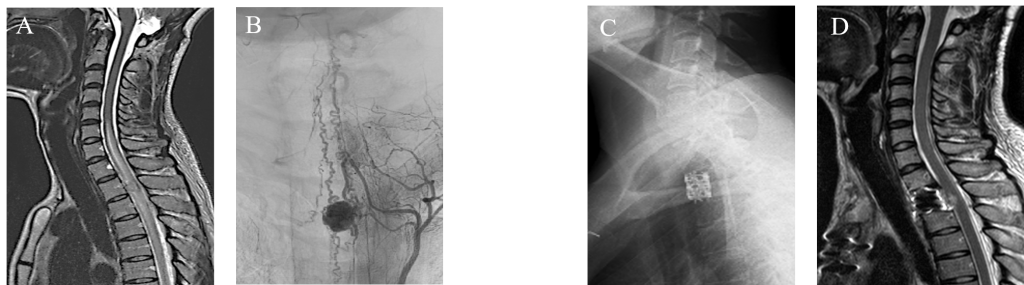

先天性の骨形成異常を有する小児の患者さまです。進行性の四肢不全麻痺があり、MRIで頭蓋頸椎移行部亜脱臼が認められます(図A,B)。この患者さまに対して、脳幹および脊髄の温存、不全麻痺の改善を目的として環軸椎後方矯正固定術を行いました。画像上の良好な除圧と固定がなされています(図C,D) 。通常、小児例では後頭骨から頸椎にかけて全体的な固定をすることが多いですが、固定範囲が大きくなると術後に運動制限等で困る場合があるので、当院では短い範囲での固定を心掛けており、術後の日常生活に支障を来さないような良好な治療成績を得ております。

脊椎や脊椎管内、脊髄そのものに発生した腫瘍を広く脊髄腫瘍といいます。極めて稀な疾患で、その発生頻度は年間人口10万人あたり1-2人とされています。通常、腫瘍の発生した部位によって、硬膜外腫瘍、硬膜内髄外腫瘍、髄内腫瘍の三つに分類されます。画像上、腫瘍性病変が強く疑われた際は前向きに外科治療を検討します。理由として、症状が軽い内に治療を行うと機能予後が良いことと病理診断をつけることです。病理検査結果により放射線治療や化学療法を検討する場合があります。

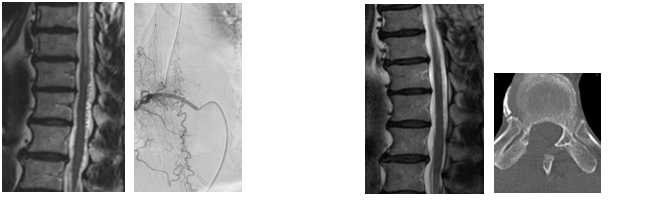

歩行障害で発症した脊髄腫瘍の患者さまです。MRIで第2胸椎レベル脊髄腹側に血流の豊富な脊髄血管芽細胞腫が認められ、上下に広範な浮腫を認めます(図A,B)。脊髄前面に腫瘍があることから前方アプローチにより腫瘍を摘出する方針としました。脊髄の正常神経組織を温存するために、術中神経生理モニタリングを行い、胸部外科と合同で前方からの椎体切除、病変の摘出、椎体再建を行いました。手術後は神経症状の悪化なく、画像上も病変は切除されています(図C,D)。

脊髄動静脈奇形は、脊髄腫瘍よりもさらに稀な疾患です。さらに、小児から中高年までの幅広い年齢層に発症し、臨床症状は急性発症から慢性進行性まで多彩であるため、臨床症状だけで他の脊髄疾患と鑑別することは難しく、発症から診断までに長期を要することも少なくありません。脊髄血管造影において、脊髄動静脈奇形のタイプ分類(髄内型、脊髄周囲型、硬膜型)を行います。脊髄動静脈奇形のタイプ分類に応じて、治療方針(手術治療か血管内治療)を決定します。

(左)脊髄の腫脹と髄外に異常血管。肋間動脈造影にて動静脈瘻( )と拡張した脊髄静脈。

(右)片側アプローチで顕微鏡下に動静脈瘻の遮断を行い、腰痛・歩行障害は軽快。

脊椎損傷とは、人間の体を支えている脊椎が過剰な外力を加えられることで骨折または脱臼することで、脊髄損傷(手足の麻痺、感覚障害、膀胱直腸障害)を伴う時と伴わない時があります。また脊髄損傷に脊椎損傷を伴わないこともあります。

先ずは病態を把握し、不安定性が強い時は早期に内固定(手術)を行います。現在、脊髄損傷に対する再生医療が臨床応用できないため、脊髄に良い環境(整復+除圧+内固定)で早期リハビリテーションを行うことを目標にしています。

(左)頸椎椎体破裂骨折。

(右)前方除圧固定術を行い、上肢の痛みは軽快。

(左)胸椎圧迫骨折。

(右)椎体形成および後方除圧固定術を行い、歩行障害は軽快。

-

脳神経外科顔面けいれん1.顔面けいれんの症状 3.顔面けいれんの診断 2.顔面けいれんの原因 4.顔面けいれんの治療 ① 薬物治療 ② ボトックス治療 ③ 手術治療 1.顔面けいれんの症状 顔面けいれんとは,顔の片側のけいれん(ぴくつき)を生じる病気です. 男性より女性にやや多く,人口10万人当たり10人前後に認められます. 通常まぶた(眼瞼)周囲から始まり,症状が強くなると,頬や口の周りにまで及ぶようになり,発作の間、目が開けられなくなってしまいます.これにより自動車運転や日常生活に支障をきたすこともあります.症状が出現することで、人目を気にして外出が減り,引きこもりの原因になることもあります. この発作は刺激やストレスにても誘発されることがあります. 両側に起こる場合は眼瞼けいれんという,別の疾患を検討する必要があります. 2.顔面けいれんの原因 顔の運動に関与している顔面神経の根本付近に対して,血管(動脈)のループが圧迫することで起こります.圧迫された顔面神経は脱髄(神経の鞘の変性)をきたし,異常な神経活動を誘発し、顔のけいれんが起こります. 3.顔面けいれんの診断 顔面けいれんの診断は,症状の特徴や,広がりかたなどを詳細に調べることが重要です.また,瞬きなどの刺激で誘発されます. 顔面けいれんが疑われる場合には,MRIを用いた画像診断を行います.MRIでは顔面神経の根本付近(REZ:root exit zone)に対する脳血管の圧迫の有無を調べます.また同時に顔面神経周囲に脳腫瘍や血管病変などの異常がないか,脳内に異常がないかなどを調べます.当院では3テスラの高解像度MRIを用いて詳細な画像診断を行っています. 脳幹から顔面神経が分岐している部位の非常に細かなMRIの撮影になります.左側の顔面けいれんの方のMRIで赤く囲った部位を拡大すると左顔面神経(青矢印)の根本(REZ:黄矢印)に黒く抜けた血管(前下小脳動脈)が当たっています. 4.顔面けいれんの治療 顔面けいれんの治療としてまず薬物治療を行いますが,効果が乏しいことがほとんどです. その際には手術治療,ボトックス治療を検討していきます. ①薬物治療 カルバマゼピン(テグレトール)やクロナゼパム,バクロフェン,ガバペンチンなどの報告がありますが,効果は乏しく,下記の治療方法もしくは経過をみられることが多いのが現状です. ②ボトックス治療 顔面けいれんをおこしている筋肉に直接ボトックス(ボツリヌス毒素製剤)の注射を行います.効果は90%以上で認められます.効果は投与後2-3日から出現し,3-4か月持続します.効果が減弱してきた場合は再治療を行います(3-4か月ごとの注射が必要になります).有害事象として,顔面神経麻痺をきたし,目が閉じられなくなったり,唇が下がったりすることがあります. ③手術治療 開頭による神経血管減圧術を行います.上記症状を認め,MRIで顔面神経に対して血管の圧迫が確認され,全身状態が開頭手術に対して大きな問題がない場合には,有効性が高く安全な治療であると考えられます. ■当院で行っている顔面けいれんに対する神経血管減圧術 当科の方針として,「安全かつ低侵襲に」行うようにしています. 皮膚切開は6-8cm程度とし,2-2.5cmの小開頭で行っています. この手術は難聴をきたすことがあり,聴力のモニタリング(術中神経生理学的モニタリング(ABR:聴性脳幹反応))は必須になります.当院ではその他に術中ナビゲーション,神経内視鏡,術中ICG蛍光造影などの機器も使用し,より安全にかつ確実な治療を行います. 手術時間は約3時間で,約1週間程度の入院期間です(術後,症状(痛みなど)を評価して早期退院を目指します). 手術を受けた場合,1週間後の症状緩和は90%以上で認められ,概ね70%の患者さんでは症状の消失を認めます.3年後では症状消失は87%程度となり,時間経過とともに治療効果が上昇します. 神経血管減圧術の合併症としては,顔の麻痺(0.4%),難聴(0.6%),めまい0.2%,脳梗塞・出血(0.2%),めまい(0.2%),と報告されており,その他に脳脊髄液漏出(再手術が必要なことがあります),感染などのリスクがあります. 実際の手術の流れです. 入院は手術前日になります.食事は前日夜まで,水分摂取は当日朝6時までになります(検査が必要な場合は2日前に入院していただくこともあります). 手術当日は午前8時半ごろに手術室に向かいます(8時過ぎから家族の面会も可能です). 手術室に入り,全身麻酔を行い,その後各種モニタリングの設定を行っていきます.実際の手術開始時間は10時半ごろになります. 手術は側臥位,もしくは仰臥位(仰向け)にて行います. 実際の左片側顔面けいれんの創部 ナビゲーションシステムを使用し,個々の症例の血管走行を確認し,適した開頭範囲を決定し,術後もできるだけ傷が目立たないように毛髪浅内の小さな皮膚切開で行うようにしています(黒の直線が皮膚を切開する線です。丸は開頭範囲を想定しています). 右片側顔面けいれんの手術 顕微鏡,内視鏡所見 A:顕微鏡下に圧迫部位を確認.顔面神経(青矢印)の根本で血管(前下小脳動脈:黄矢印) B:神経内視鏡を挿入し,圧迫部位を確認. C:圧迫している血管を外側によけ,医療用の綿(PTFE:ポリテトラフルオロエチレン)にて外側の錐体骨面に貼り付け,フィブリン糊にて固定を行います. D:蛍光造影剤を用いて術中に圧迫血管や周囲の血管の血流が障害されていないことを確認します. 手術中には術中モニタリングとして 聴性脳幹反応(ABR)モニタリング:イヤホンを装着,脳幹の反応を確認し,聴力低下が起こっていないか確認します. 異常筋反応(AMR)モニタリング:顔面けいれんに伴う異常な反応を術中に確認し,圧迫血管をよけることでこの反応が消失しているか確認し,責任血管が十分によけられたか確認します. 手術後,麻酔は覚まし,神経症状の異常がないことを確認し,手術室を退室します.そのまま頭部CT検査を行い,術後出血などの問題がないか確認します. 手術後当日はICU(集中治療室)にて管理を行います.集中治療専門の医師と連携して,術後経過を見ていきます. 手術翌日に一般病棟に戻ります.食事も翌日から再開します. 術後の検査を行い,1週間後に皮膚を固定しているスキンステープラを外します. 約8-10日の入院となります(早期退院を希望される場合は外来にてスキンステープラを外します。5-6日での退院も可能です).詳しく見る

脳神経外科顔面けいれん1.顔面けいれんの症状 3.顔面けいれんの診断 2.顔面けいれんの原因 4.顔面けいれんの治療 ① 薬物治療 ② ボトックス治療 ③ 手術治療 1.顔面けいれんの症状 顔面けいれんとは,顔の片側のけいれん(ぴくつき)を生じる病気です. 男性より女性にやや多く,人口10万人当たり10人前後に認められます. 通常まぶた(眼瞼)周囲から始まり,症状が強くなると,頬や口の周りにまで及ぶようになり,発作の間、目が開けられなくなってしまいます.これにより自動車運転や日常生活に支障をきたすこともあります.症状が出現することで、人目を気にして外出が減り,引きこもりの原因になることもあります. この発作は刺激やストレスにても誘発されることがあります. 両側に起こる場合は眼瞼けいれんという,別の疾患を検討する必要があります. 2.顔面けいれんの原因 顔の運動に関与している顔面神経の根本付近に対して,血管(動脈)のループが圧迫することで起こります.圧迫された顔面神経は脱髄(神経の鞘の変性)をきたし,異常な神経活動を誘発し、顔のけいれんが起こります. 3.顔面けいれんの診断 顔面けいれんの診断は,症状の特徴や,広がりかたなどを詳細に調べることが重要です.また,瞬きなどの刺激で誘発されます. 顔面けいれんが疑われる場合には,MRIを用いた画像診断を行います.MRIでは顔面神経の根本付近(REZ:root exit zone)に対する脳血管の圧迫の有無を調べます.また同時に顔面神経周囲に脳腫瘍や血管病変などの異常がないか,脳内に異常がないかなどを調べます.当院では3テスラの高解像度MRIを用いて詳細な画像診断を行っています. 脳幹から顔面神経が分岐している部位の非常に細かなMRIの撮影になります.左側の顔面けいれんの方のMRIで赤く囲った部位を拡大すると左顔面神経(青矢印)の根本(REZ:黄矢印)に黒く抜けた血管(前下小脳動脈)が当たっています. 4.顔面けいれんの治療 顔面けいれんの治療としてまず薬物治療を行いますが,効果が乏しいことがほとんどです. その際には手術治療,ボトックス治療を検討していきます. ①薬物治療 カルバマゼピン(テグレトール)やクロナゼパム,バクロフェン,ガバペンチンなどの報告がありますが,効果は乏しく,下記の治療方法もしくは経過をみられることが多いのが現状です. ②ボトックス治療 顔面けいれんをおこしている筋肉に直接ボトックス(ボツリヌス毒素製剤)の注射を行います.効果は90%以上で認められます.効果は投与後2-3日から出現し,3-4か月持続します.効果が減弱してきた場合は再治療を行います(3-4か月ごとの注射が必要になります).有害事象として,顔面神経麻痺をきたし,目が閉じられなくなったり,唇が下がったりすることがあります. ③手術治療 開頭による神経血管減圧術を行います.上記症状を認め,MRIで顔面神経に対して血管の圧迫が確認され,全身状態が開頭手術に対して大きな問題がない場合には,有効性が高く安全な治療であると考えられます. ■当院で行っている顔面けいれんに対する神経血管減圧術 当科の方針として,「安全かつ低侵襲に」行うようにしています. 皮膚切開は6-8cm程度とし,2-2.5cmの小開頭で行っています. この手術は難聴をきたすことがあり,聴力のモニタリング(術中神経生理学的モニタリング(ABR:聴性脳幹反応))は必須になります.当院ではその他に術中ナビゲーション,神経内視鏡,術中ICG蛍光造影などの機器も使用し,より安全にかつ確実な治療を行います. 手術時間は約3時間で,約1週間程度の入院期間です(術後,症状(痛みなど)を評価して早期退院を目指します). 手術を受けた場合,1週間後の症状緩和は90%以上で認められ,概ね70%の患者さんでは症状の消失を認めます.3年後では症状消失は87%程度となり,時間経過とともに治療効果が上昇します. 神経血管減圧術の合併症としては,顔の麻痺(0.4%),難聴(0.6%),めまい0.2%,脳梗塞・出血(0.2%),めまい(0.2%),と報告されており,その他に脳脊髄液漏出(再手術が必要なことがあります),感染などのリスクがあります. 実際の手術の流れです. 入院は手術前日になります.食事は前日夜まで,水分摂取は当日朝6時までになります(検査が必要な場合は2日前に入院していただくこともあります). 手術当日は午前8時半ごろに手術室に向かいます(8時過ぎから家族の面会も可能です). 手術室に入り,全身麻酔を行い,その後各種モニタリングの設定を行っていきます.実際の手術開始時間は10時半ごろになります. 手術は側臥位,もしくは仰臥位(仰向け)にて行います. 実際の左片側顔面けいれんの創部 ナビゲーションシステムを使用し,個々の症例の血管走行を確認し,適した開頭範囲を決定し,術後もできるだけ傷が目立たないように毛髪浅内の小さな皮膚切開で行うようにしています(黒の直線が皮膚を切開する線です。丸は開頭範囲を想定しています). 右片側顔面けいれんの手術 顕微鏡,内視鏡所見 A:顕微鏡下に圧迫部位を確認.顔面神経(青矢印)の根本で血管(前下小脳動脈:黄矢印) B:神経内視鏡を挿入し,圧迫部位を確認. C:圧迫している血管を外側によけ,医療用の綿(PTFE:ポリテトラフルオロエチレン)にて外側の錐体骨面に貼り付け,フィブリン糊にて固定を行います. D:蛍光造影剤を用いて術中に圧迫血管や周囲の血管の血流が障害されていないことを確認します. 手術中には術中モニタリングとして 聴性脳幹反応(ABR)モニタリング:イヤホンを装着,脳幹の反応を確認し,聴力低下が起こっていないか確認します. 異常筋反応(AMR)モニタリング:顔面けいれんに伴う異常な反応を術中に確認し,圧迫血管をよけることでこの反応が消失しているか確認し,責任血管が十分によけられたか確認します. 手術後,麻酔は覚まし,神経症状の異常がないことを確認し,手術室を退室します.そのまま頭部CT検査を行い,術後出血などの問題がないか確認します. 手術後当日はICU(集中治療室)にて管理を行います.集中治療専門の医師と連携して,術後経過を見ていきます. 手術翌日に一般病棟に戻ります.食事も翌日から再開します. 術後の検査を行い,1週間後に皮膚を固定しているスキンステープラを外します. 約8-10日の入院となります(早期退院を希望される場合は外来にてスキンステープラを外します。5-6日での退院も可能です).詳しく見る -

脳神経外科小児脳神経外科小児脳動脈瘤小児の脳動脈瘤は稀ですが,くも膜下出血の原因となる疾患として無視できません.成人を含めた動脈瘤全体の1~5%程度を占め,成人の動脈瘤の多くは袋状に膨らんだ嚢状動脈瘤 (図A)ですが,小児ではその割合は40~50%程度,動脈全体が膨らんだ解離性 (紡錘状)動脈瘤 (図B)の割合が高くなります.また小児脳動脈瘤の20~50%は大きさが10mm以上の大型または25mm以上の巨大動脈瘤であることも特徴です.特に巨大動脈瘤ではくも膜下出血以外に脳が圧迫されることで運動麻痺や言語障害などの神経症状で発症することもあります. 図A 図B 図A:嚢状動脈瘤 動脈瘤は正常の脳動脈から袋状に突出している.動脈瘤の根元 (頚部)からは正常の動脈枝を認めることがある. 図B:解離性 (紡錘状)動脈瘤 動脈瘤は脳動脈の一部が全体的に膨らんだ形状となっている. 動脈瘤がなぜできるのかは成人も小児でも分かっていませんが,小児では約1/3に全身性の基礎疾患が認められるため,小児で脳動脈瘤が見つかった際にはそれらの基礎疾患が隠れていないか調べる必要があります. 治療は動脈瘤の部位・大きさなどから外科手術と血管内治療の選択となりますが,これらは成人と概ね変わりないので,詳しくは成人の脳動脈瘤を参照して下さい.詳しく見る

脳神経外科小児脳神経外科小児脳動脈瘤小児の脳動脈瘤は稀ですが,くも膜下出血の原因となる疾患として無視できません.成人を含めた動脈瘤全体の1~5%程度を占め,成人の動脈瘤の多くは袋状に膨らんだ嚢状動脈瘤 (図A)ですが,小児ではその割合は40~50%程度,動脈全体が膨らんだ解離性 (紡錘状)動脈瘤 (図B)の割合が高くなります.また小児脳動脈瘤の20~50%は大きさが10mm以上の大型または25mm以上の巨大動脈瘤であることも特徴です.特に巨大動脈瘤ではくも膜下出血以外に脳が圧迫されることで運動麻痺や言語障害などの神経症状で発症することもあります. 図A 図B 図A:嚢状動脈瘤 動脈瘤は正常の脳動脈から袋状に突出している.動脈瘤の根元 (頚部)からは正常の動脈枝を認めることがある. 図B:解離性 (紡錘状)動脈瘤 動脈瘤は脳動脈の一部が全体的に膨らんだ形状となっている. 動脈瘤がなぜできるのかは成人も小児でも分かっていませんが,小児では約1/3に全身性の基礎疾患が認められるため,小児で脳動脈瘤が見つかった際にはそれらの基礎疾患が隠れていないか調べる必要があります. 治療は動脈瘤の部位・大きさなどから外科手術と血管内治療の選択となりますが,これらは成人と概ね変わりないので,詳しくは成人の脳動脈瘤を参照して下さい.詳しく見る -

脳神経外科動静脈シャント疾患 (動静脈奇形、動静脈瘻)1. 動静脈シャント疾患とは 血液は正常では動脈-細動脈-毛細血管-細静脈-静脈の順に流れています (図1A).一方,動静脈シャント (短絡)は動脈が毛細血管を介さずに静脈が直接つながってしまった状態です.動静脈シャントを認める血管奇形の総称を動静脈シャント疾患と言い,動静脈奇形や動静脈瘻が含まれます. 毛細血管には様々な役割がありますが,その1つに血圧の調整があります.したがって毛細血管を介さない動静脈シャント疾患では,圧の高い動脈の血流が,本来は圧の低い静脈に直接流れ込んでしまうため病変部に負担がかかり,その結果として様々な症状を引き起こします. 動静脈奇形は比較的細い動静脈レベルで動静脈シャントが形成されており,動静脈シャント部はナイダスと呼ばれる異常血管の塊となっています (図1B).一方,動静脈瘻は動静脈奇形よりも太いレベルで動静脈シャントが形成されており,多くの場合,動静脈シャント部の静脈が拡張して静脈瘤となっています (図1C).動静脈シャントができる原因は完全には解明されていませんが,遺伝子異常,炎症,外傷 (手術を含む)などが原因の1つと考えられています. 図1A 図1B 図1C 図1A:正常の血管構造 血管は動脈,細動脈,毛細血管の順にその径が小さくなり,血管にかかる圧は主に細動脈と毛細血管レベルで下がっていく.その後,細静脈,静脈の順にその径は太くなるが,血管にかかる圧は低いままである. 図1B:動静脈奇形 動静脈奇形は比較的細い動脈と静脈がナイダスと呼ばれる異常血管の塊を介して動静脈シャントを形成している. 図1C:動静脈瘻 動静脈瘻は動静脈奇形よりも太いレベルで動脈と静脈が直接つながっており,動静脈シャント部には負担がかかるため静脈瘤を形成している. 動静脈シャント疾患は病変の部位,血管の構造,血流の速さ (シャント血流量)などの個人差が非常に大きく,そのため症状や適切な治療法は患者さん毎に異なります.また頚部内頚動脈狭窄症や脳動脈瘤よりも稀な疾患で,治療もより戦略的に行う必要があり,専門性の高い疾患となります.安易に治療をすることで,その先の治療が困難になることもありますので,最初から専門施設での治療をお勧めします. 動静脈シャント疾患は脳や脊髄だけでなく顔面,手足,肺など全身のどこにでもできる可能性があります.当院では脳・脊髄に限らず全身のあらゆる動静脈シャント疾患に対して脳神経外科が対応しています.以下に代表的な動静脈シャント疾患である脳動静脈奇形,硬膜動静脈瘻,脊髄・脊椎動静脈シャント疾患,頭頚部動静脈奇形,肺動静脈瘻について解説していきます. 2. 脳動静脈奇形 脳の中にできた動静脈奇形 (図2A)で,多くは20~40歳代に脳出血で発症します.また出血以外にも頭痛やけいれんなどで発症することもあります.脳出血で発症した場合には病変の部位によって運動麻痺,言語障害などの様々な神経症状をきたし,これらは後遺症となるリスクがあります.さらに出血が大きい場合には生命が脅かされることもあります. 図2A 図2A:脳動静脈奇形の血管構造 正常の脳動脈からナイダスへの栄養動脈が分岐し,動静脈シャントの血流はナイダスから流出静脈へと向かう. ナイダス部の脳は機能していないが,その周囲の脳は機能している. 年間出血率は2%前後ですが,脳動静脈奇形は見つかれば全例で治療すべきというわけではありません.経過観察での出血リスクと治療に伴う合併症のリスクとのバランスを考えて,患者さん毎に治療方針を決定します.治療には開頭手術,定位放射線治療 (ガンマナイフ),血管内治療などがありますが,その選択は患者さんの年齢,症状,病変の大きさ,血管構築などから総合的に判断します.具体的には脳ドックなどで偶然に見つかった場合 (無症状)には,経過観察か治療を行うにしてもリスクが低い定位放射線治療 (ガンマナイフ) (図2B)となります.出血以外の症状 (頭痛やけいれん)で見つかった場合 (非出血例)は,まず症状に対する対症療法 (内科的治療)を行いますが,そちらに抵抗性の場合には治療を検討します. 図2B 図2B:脳動静脈奇形に対するガンマナイフ 約200本のガンマ線 (放射線の1種)をナイダスに集中するように照射する. 1本1本のガンマ線は弱い放射線であるので,周囲の正常脳への影響は最小限であるが,ガンマ線が集まるナイダスには強い放射線が当たることになる. ガンマナイフでは治療後に病変はすぐに消失せず,2~3年かけて徐々に閉塞していく. 出血で発症した場合 (出血例)には再出血のリスクが高まりますので,全例で治療を行います.治療に関しては血管内治療 (術前塞栓術)を併用した開頭手術 (図2C, D)をまず検討し,開頭手術のリスクが高い部位の病変に対しては定位放射線治療をお勧めしています.また出血した部位がはっきりしている場合には,先に出血した部分のみを先に血管内治療で閉塞させ,その後に次の治療を検討することもあります.脳動静脈奇形は細い動静脈レベルで動静脈シャントが形成されていますので,血管内治療のみで安全かつ確実に根治させることは困難なのが現状です. 当院では出血例にせよ非出血例にせよ,より確実にまた安全かつ低侵襲に行える治療法を選択します. 図2C 図2D 図2C:脳動静脈奇形に対する血管内治療 (術前塞栓術) 太ももまたは手首から細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導し,そこから血管を閉塞させるための液体 (液体塞栓物質)を注入する.正常の動脈は閉塞させない範囲で可能な限りナイダスを閉塞させ,開頭手術の際の出血が減るようにする. 図2D:脳動静脈奇形に対する開頭手術 開頭手術では丁寧にナイダスの部分のみを切除して,ナイダス周囲の正常脳や正常の血管を損傷しないようにする. 3. 硬膜動静脈瘻 硬膜は脳と頭蓋骨の間にある硬い膜で,脳を保護しているだけでなく,その中には正常の脳静脈が脳の表面から心臓へ還るための流出路である硬膜静脈洞も存在しています (図3A, B).硬膜動静脈瘻の多くはその硬膜静脈洞の壁またはその周囲に発生します.好発年齢は中高年代で,特に目の奥 (海綿静脈洞部)や耳の後ろ(横・S状静脈洞部)が好発部位となります.硬膜には非常に多くの動脈があるため,硬膜動静脈瘻は多数の栄養動脈が関与しているのが特徴です.また病変周囲の硬膜静脈洞が閉塞していることもあり,これは硬膜動静脈瘻による症状にも関係します. 図3A 図3B 図3A:硬膜と脳,頭蓋骨との関係 (断面図) 硬膜は脳と頭蓋骨との間にあり,その中には脳の表面からの静脈を受ける硬膜静脈洞が存在する. 図3B:代表的な硬膜静脈洞 (側面から見た図) 硬膜静脈洞は様々な部位で脳からの静脈を受けており,その血流を心臓へ還している. 硬膜動静脈瘻の症状は病変の部位により様々ですが,大きくは正常の脳静脈の流出を邪魔しているかどうかで分けられます.正常の脳静脈の流出を邪魔していないもの (図3C)の多くは,頭痛や心臓の拍動に一致した耳鳴りなどで発症し,症状の程度は個人差がありますが,脳うっ血や脳出血を起こすことはありません.したがって正常の脳静脈の流出を邪魔していない硬膜動静脈瘻は,症状の程度によって治療を行うか経過観察かを決定します.症状が軽く経過観察とした場合でも,後に脳静脈の流出を邪魔するようものへと進行することがあるため,定期的なMRI検査は必須となります. 図3C 図3C:硬膜動静脈瘻 (正常の脳静脈の流出を邪魔していないタイプ) 多数の栄養動脈がシャント部 (☆)に収束している. 動静脈シャントの異常血流はそこから硬膜静脈洞を使って心臓に向かって流出している. 一方,正常の脳静脈の流出を邪魔しているものは,病変周囲の硬膜静脈洞が閉塞している場合などで認められます (図3D).このような場合では動静脈シャントの異常血流が脳静脈に逆流することがあり,そうなると正常の脳静脈の流出は邪魔され,進行すると脳はうっ血して正常に機能しなくなります.そのためけいれんや運動麻痺,言語障害などの神経症状を認め,また認知障害が急速に進行することもあります.脳うっ血を起こしていると脳出血を起こすリスクも高く,年間出血率は8-19%になります.したがって正常の脳静脈の流出を邪魔している硬膜動静脈瘻は,症状がなくても基本的に治療をお勧めしています. 図3D 図3D:硬膜動静脈瘻 (正常の脳静脈の流出を邪魔しているタイプ) 硬膜静脈洞が閉塞していることで,動静脈シャントの異常血流は心臓側へ流出することができず,脳静脈を逆流して脳内へ向かっている. 硬膜動静脈瘻の治療のほとんどは血管内治療で行い,シャント部を閉塞させます.病変の部位,血管構築に応じて,動脈側からの治療 (経動脈的塞栓術) (図3E)もしくは静脈側からの治療 (経静脈的塞栓術) (図3F)を選択します.血管構築が複雑な場合は複数回の血管内治療を要することがあり,血管内治療で病変を消失させることが困難な場合には定位放射線治療 (ガンマナイフ)を追加することもあります.また血管内治療でカテーテルが到達困難な病変や脳神経麻痺が出現するリスクが高い病変などは開頭手術をお勧めすることもあります. 図3E 図3F 図3E:硬膜動静脈瘻に対する経動脈的塞栓術 太ももまたは手首から細いカテーテル (マイクロカテーテル)をできる限り栄養動脈の奥 (動静脈シャント部の近く)に誘導し,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する.病変が消失することで動静脈シャントの異常血流が逆流していた脳静脈は正常の流れに戻る. 図3F:硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術 太ももまたは首の静脈からマイクロカテーテルを病変に関与している硬膜静脈洞まで進め,動静脈シャントの異常血流が流出している硬膜静脈洞をシャント部も含めてプラチナコイルなどで閉塞させる.病変が消失することで動静脈シャントの異常血流が逆流していた脳静脈は正常の流れに戻る. 4. 脊髄・脊椎動静脈シャント疾患 脳から腰に向かって連続している脊髄は,その周囲を脳と同様に硬膜に覆われ,さらにその外側には骨である脊椎がある.また硬膜と脊椎の間には硬膜外腔というスペースが存在しており (図4A, B),その中を脊髄や脊椎に向かう動脈,脊髄からの神経,脊髄や脊椎からの静脈が走行しています.脊髄・脊椎動静脈シャント疾患には病変の部位に応じて,脊髄髄内動静脈奇形,脊髄辺縁動静脈瘻,脊髄硬膜動静脈瘻,脊髄硬膜外動静脈瘻などがある.脊髄・脊椎動静脈シャント疾患は脳の動静脈シャント疾患と比べて頻度はさらに低く,より専門性が高くなるので,その治療は経験豊富な施設で受ける必要があります. 図4A 図4B 図4A, B:正常の脊髄,硬膜,硬膜外腔,脊椎の位置関係 (A: 前方から見た図,B: 図4Aの①レベルでの横断面) 脊髄は脊椎の真ん中にあるトンネル状の空間 (脊柱管)に首から腰に向かって認められ,その周囲は硬膜に覆われている.硬膜と脊柱管の壁との間のスペースが硬膜外腔となる. 4-1. 脊髄髄内動静脈奇形 脊髄髄内動静脈奇形は脊髄内にできた動静脈奇形 (図4C)です.脊髄は部位によって頚髄 (首の高さ),胸髄 (胸の高さ),腰髄 (腰の高さ)に分けられます.その中で脊髄髄内動静脈奇形は胸髄レベルにできることが多く,20~40歳代に出血や脊髄うっ血 (脊髄の正常静脈の流れが邪魔されて脊髄が腫れる)などで発症することが多いのが特徴です.症状は病変に部位によって異なり,胸髄と腰髄レベルでは両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害をきたし,頚髄レベルではそれらに加えて両上肢の運動麻痺,感覚障害や重症の場合には呼吸障害をきたします.年間出血率は4%前後で,約30%に動脈瘤を合併します. 図4C 図4C:脊髄髄内動静脈奇形 正常の脊髄動脈から複数の栄養動脈がナイダスへ分岐しており,動静脈シャントの異常血流はナイダスから流出静脈へ向かっている. ナイダス内に出血の原因となる動脈瘤を伴うことがある. 脊髄は脳と比べて非常に小さく,そのため外科手術,血管内治療ともに脳動静脈奇形よりもリスクが高くなるため,治療は原則的に症状を呈している場合にのみ行います.外科手術は根治できる可能性があるものの,手術の際に病変の周囲にある正常の脊髄が傷ついて神経症状が悪化する可能性もあるため,当院では外科手術よりも血管内治療を優先しています.血管内治療も目標は病変の消失ではなく,出血した動脈瘤部分のみを閉塞させるか (図4D),または安全なところのみ閉塞させて動静脈シャント量を減弱させ,再出血の予防または症状の改善を狙います. 図4D 図4D:脊髄髄内動静脈奇形に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導し,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する. 出血の原因となるナイダス内の動脈瘤を閉塞させることで,再出血の危険性を下げることができる. 4-2. 脊髄辺縁動静脈瘻 脊髄表面にできた動静脈瘻 (図4E)で,胸髄レベルにでき,動静脈シャント部には静脈瘤を認めることが多いのが特徴です.好発年齢は小児から若年者で,脊髄うっ血や出血だけでなく,静脈瘤が脊髄を圧迫して症状を呈することもあります.非常に稀な疾患なので年間出血率などの詳細は分かっていません.症状に関しては脊髄髄内動静脈奇形と同様ですが,病変の血管構築によっては治療で根治が期待できることが大きく異なります.脊髄辺縁動静脈瘻は脊髄の表面に存在するため外科手術も可能ですが,当院ではより低侵襲に行うことのできる血管内治療を選択しています (図4F).症状を認めている場合は全例で治療を行いますが,症状を認めていない場合 (無症状)でも一旦症状が出現すると後遺症となる危険性が高い疾患なので,治療のリスクとのバランスを見て治療をお勧めすることもあります. 図4E 図4F 図4E:脊髄辺縁動静脈瘻 脊髄辺縁動静脈瘻は脊髄の表面に存在し,脊髄髄内動静脈奇形よりも栄養動脈が太い.また動静脈シャント部には静脈瘤を伴うことが多い. 図4F:脊髄辺縁動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導する.そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入して,動静脈シャントの異常血流を遮断する. 4-3. 脊髄硬膜動静脈瘻 脊髄を覆う硬膜にできた動静脈瘻 (図4G)で,中高年の男性に多く認められます.背骨で言うと肋骨がつながっている胸椎レベルに多く見られ,動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈に逆流することで脊髄の正常静脈の流れが邪魔されて脊髄がうっ血し,両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害などで発症します. 図4G 図4G:脊髄硬膜動静脈瘻 脊髄硬膜動静脈瘻は脊髄を覆う硬膜に動静脈シャントを形成している. 動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流することで,正常の脊髄静脈の流れを邪魔して脊髄うっ血をきたす. 治療は血管内治療と外科手術のどちらでも可能ですが,当院ではほとんどが血管内治療で行っています (図4H).ただし閉塞させる動脈の傍から脊髄への正常の枝がでている場合には外科治療をお勧めしています。外科手術は逆流している静脈を凝固・切断することで病変を消失させます (図4I). 図4H 図4I 図4H:脊髄硬膜動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導する.そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入して,動静脈シャントの異常血流を遮断する. 図4I:脊髄硬膜動静脈瘻に対する外科手術 背中側から背骨の一部を削ってアプローチをする.脊髄を覆う硬膜を切開して,硬膜の中から動静脈シャントの異常血流が逆流している脊髄静脈を凝固・切断することで病変は消失する. 4-4. 脊髄硬膜外動静脈瘻 脊髄硬膜外動静脈瘻は脊髄の硬膜と脊椎との間の硬膜外腔にできた動静脈瘻で (図4J),脊髄硬膜動静脈瘻と同様に中高年の男性に多く,動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流して脊髄うっ血をきたすことで,両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害などの症状を呈します.脊髄硬膜動静脈瘻と異なるのは病変の位置で,脊髄硬膜外動静脈瘻の多くは腰やお尻の高さにある腰椎・仙椎レベルに認められます.脊髄硬膜動静脈瘻と非常によく似た疾患ですが,脊髄硬膜外動静脈瘻は稀に動静脈シャントの血流量が非常に多い場合があり,その際には周囲の神経などを圧迫することで症状を呈します.治療は血管内治療と外科治療のいずれも可能ですが,脊髄硬膜動静脈瘻よりもさらに血管内治療に向いており,当院では血管内治療で根治を目指します (図4K). 図4J 図4K 図4J:脊髄硬膜外動静脈瘻 正常の硬膜外腔には脊髄からの静脈が流出しているため,この部位に動静脈瘻ができると動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流することがある. 図4K:脊髄硬膜外動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導して,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する.動静脈シャント部 (☆)を閉塞させることで,脊髄静脈への逆流は消失する. 5. 頭頚部動静脈奇形 頭皮,顔面,耳などにできた動静脈奇形で,時に動静脈瘻の形態をとることもあります.症状は病変の部位,動静脈シャントの量 (シャント血流量)によって様々ですが,動静脈シャントの血流量がそれほど多くない場合は皮膚の発赤や熱感を認め,病変部の腫脹や拍動はあまり目立ちません (静止期) (図5A).しかしシャント血流量が増えてくると,病変部は腫脹して血管の拍動を認めるようになります (拡張期) (図5B).さらに進行すると疼痛が出現し,さらに病変部の皮膚に潰瘍ができて出血するようになります (破壊期) (図5C).シャント血流量は年齢が上がるにつれて増えてくることが多く,病変部の腫脹も徐々に強くなっていきます.特に思春期では半数以上で進行を認めます.また頭頚部動静脈奇形は外傷,感染,ホルモン変化,血行動態の変化などによって急激に増大することがあり,特に妊娠によっても増悪することがあります. 図5A 図5B 図5C 図5:頬部の動静脈奇形 5A:静止期.病変部の腫脹はあまりなく,外表上は赤あざのように見える.病変部の皮膚は熱感を認める. 5B:拡張期.病変部が腫脹し,触ると動脈の拍動を認める. 5C:破壊期.病変部の色調が悪くなり,疼痛が出現する.また時に出血を認める. 治療のタイミングは疼痛,潰瘍,出血などの症状が出現している場合や美容的理由がある場合には治療適応となります.病変部の発赤や腫脹のみの場合には病変の大きさや血管構築などから根治が可能かどうかで治療適応を判断します.治療は血管内治療や外科手術(切除+再建)で行います.動静脈瘻の場合だと血管内治療単独で根治を狙うことも可能ですが,動静脈奇形は複雑な血管構築をとることが多く,そのため血管内治療と外科手術を組み合わせた集学的治療を行わなくてはいけません.当院では血管内治療は脳神経外科で,外科手術は脳神経外科と形成外科の合同で行っています.病変を根治させることが理想ではありますが,美容的な面を考慮すると実際には難しいことが多く,その場合には症状の改善やコントロールが治療目標となります.根治できない場合には血管内治療も外科的切除も病変にとっては一種の外傷であるため,それらを契機に病変が増大する危険性もあります.したがって頭頚部動静脈奇形の治療は病態をしっかりと理解している血管内治療医と外科医で行わなくてはいけません. 6. 肺動静脈瘻 (肺動静脈奇形) 肺にできた動静脈シャント疾患で肺動静脈奇形とも呼ばれますが,ほとんどが動静脈瘻の血管構築となっているので,ここでは肺動静脈瘻で統一します. 正常の肺の毛細血管の役割は圧調節だけでなく,ガス交換もあります (図6A).これは私たちが口や鼻から吸い込んだ酸素を血液中に取り込んで,代わりに二酸化炭素を血液中から回収しています.肺動静脈瘻があるとそこを流れる血液は毛細血管を通らないためガス交換が行われず (図6B),したがって血液中の酸素量は少なくなってしまいます.その結果,普段は自覚症状がなくても運動をするとすぐに息切れが生じるようになります.息切れの程度は肺動静脈瘻の大きさや数によりますが,大きな肺動静脈瘻や多発性の肺動静脈瘻の患者さんでは血液中の酸素濃度 (血中酸素飽和度)が普段から低くなります. 肺の毛細血管には他にフィルターとしての機能もあります (図6A).肺動脈には全身の臓器を巡った血液が流れますが,その中には血の塊 (血栓)や細菌が入っていることがあります.肺の毛細血管はこれらを濾しとっており,これらが心臓から全身に飛んでいかないようにしています.肺動静脈瘻では正常の毛細血管がないためフィルターが機能せず,そのため血栓や細菌が肺を通り過ぎて心臓から全身の臓器に飛んでいってしまいます (これを奇異性塞栓症と言います).特に脳へ飛んでいくことが多く,血栓が飛んでいくと脳梗塞,細菌だと脳膿瘍を起こします (図6B).脳梗塞や脳膿瘍を発症すると適切な治療を行っても運動麻痺や言語障害などの神経症状が後遺症となる危険性があり,また大きな脳梗塞や脳膿瘍では生命に危険が及ぶこともあります. 図6A 図6B 図6A:正常の肺の毛細血管 正常の肺の毛細血管は血液中の酸素と二酸化炭素のガス交換を行うだけでなく,血液中にできた小さな血栓や血液中に入った細菌が心臓を介して全身に飛んでいかないようにするフィルターの役割もある. 図6B:肺動静脈瘻 肺動静脈瘻は正常の毛細血管を持たないためガス交換が行われず,またフィルターとしての機能も持たない.そのため小さな血栓や細菌が心臓を介して全身に飛んでいく危険性がある.脳へ飛んでいくと脳梗塞や脳膿瘍を起こす. 肺動静脈瘻の治療は外科手術もありますが,現在では血管内治療 (図6C)が第一選択です.息切れなどの呼吸症状を呈している患者さんはもちろんですが,無症状の患者さんでもある程度の大きさ以上の病変であれば治療をお勧めしています.肺動静脈瘻は出血することもありますが,実際には妊娠中を除いて非常に稀ですので,無症状の患者さんの治療目的は主に脳梗塞や脳膿瘍の予防になります.逆に妊娠可能な年齢の女性の場合には,出血を予防するために妊娠前に治療を受けることをお勧めします. 図6C 図6C:肺動静脈瘻に対する血管内治療 太ももの静脈から心臓を通して細いカテーテル (マイクロカテーテル)を病変まで誘導する. 静脈瘤から栄養動脈にかけてプラチナコイルを留置して,病変を消失させる. 肺動静脈瘻はオスラー病という遺伝性疾患に合併することが多いので,肺動静脈瘻の患者さんは必ずオスラー病かどうかの診察を受ける必要があります.詳しく見る

脳神経外科動静脈シャント疾患 (動静脈奇形、動静脈瘻)1. 動静脈シャント疾患とは 血液は正常では動脈-細動脈-毛細血管-細静脈-静脈の順に流れています (図1A).一方,動静脈シャント (短絡)は動脈が毛細血管を介さずに静脈が直接つながってしまった状態です.動静脈シャントを認める血管奇形の総称を動静脈シャント疾患と言い,動静脈奇形や動静脈瘻が含まれます. 毛細血管には様々な役割がありますが,その1つに血圧の調整があります.したがって毛細血管を介さない動静脈シャント疾患では,圧の高い動脈の血流が,本来は圧の低い静脈に直接流れ込んでしまうため病変部に負担がかかり,その結果として様々な症状を引き起こします. 動静脈奇形は比較的細い動静脈レベルで動静脈シャントが形成されており,動静脈シャント部はナイダスと呼ばれる異常血管の塊となっています (図1B).一方,動静脈瘻は動静脈奇形よりも太いレベルで動静脈シャントが形成されており,多くの場合,動静脈シャント部の静脈が拡張して静脈瘤となっています (図1C).動静脈シャントができる原因は完全には解明されていませんが,遺伝子異常,炎症,外傷 (手術を含む)などが原因の1つと考えられています. 図1A 図1B 図1C 図1A:正常の血管構造 血管は動脈,細動脈,毛細血管の順にその径が小さくなり,血管にかかる圧は主に細動脈と毛細血管レベルで下がっていく.その後,細静脈,静脈の順にその径は太くなるが,血管にかかる圧は低いままである. 図1B:動静脈奇形 動静脈奇形は比較的細い動脈と静脈がナイダスと呼ばれる異常血管の塊を介して動静脈シャントを形成している. 図1C:動静脈瘻 動静脈瘻は動静脈奇形よりも太いレベルで動脈と静脈が直接つながっており,動静脈シャント部には負担がかかるため静脈瘤を形成している. 動静脈シャント疾患は病変の部位,血管の構造,血流の速さ (シャント血流量)などの個人差が非常に大きく,そのため症状や適切な治療法は患者さん毎に異なります.また頚部内頚動脈狭窄症や脳動脈瘤よりも稀な疾患で,治療もより戦略的に行う必要があり,専門性の高い疾患となります.安易に治療をすることで,その先の治療が困難になることもありますので,最初から専門施設での治療をお勧めします. 動静脈シャント疾患は脳や脊髄だけでなく顔面,手足,肺など全身のどこにでもできる可能性があります.当院では脳・脊髄に限らず全身のあらゆる動静脈シャント疾患に対して脳神経外科が対応しています.以下に代表的な動静脈シャント疾患である脳動静脈奇形,硬膜動静脈瘻,脊髄・脊椎動静脈シャント疾患,頭頚部動静脈奇形,肺動静脈瘻について解説していきます. 2. 脳動静脈奇形 脳の中にできた動静脈奇形 (図2A)で,多くは20~40歳代に脳出血で発症します.また出血以外にも頭痛やけいれんなどで発症することもあります.脳出血で発症した場合には病変の部位によって運動麻痺,言語障害などの様々な神経症状をきたし,これらは後遺症となるリスクがあります.さらに出血が大きい場合には生命が脅かされることもあります. 図2A 図2A:脳動静脈奇形の血管構造 正常の脳動脈からナイダスへの栄養動脈が分岐し,動静脈シャントの血流はナイダスから流出静脈へと向かう. ナイダス部の脳は機能していないが,その周囲の脳は機能している. 年間出血率は2%前後ですが,脳動静脈奇形は見つかれば全例で治療すべきというわけではありません.経過観察での出血リスクと治療に伴う合併症のリスクとのバランスを考えて,患者さん毎に治療方針を決定します.治療には開頭手術,定位放射線治療 (ガンマナイフ),血管内治療などがありますが,その選択は患者さんの年齢,症状,病変の大きさ,血管構築などから総合的に判断します.具体的には脳ドックなどで偶然に見つかった場合 (無症状)には,経過観察か治療を行うにしてもリスクが低い定位放射線治療 (ガンマナイフ) (図2B)となります.出血以外の症状 (頭痛やけいれん)で見つかった場合 (非出血例)は,まず症状に対する対症療法 (内科的治療)を行いますが,そちらに抵抗性の場合には治療を検討します. 図2B 図2B:脳動静脈奇形に対するガンマナイフ 約200本のガンマ線 (放射線の1種)をナイダスに集中するように照射する. 1本1本のガンマ線は弱い放射線であるので,周囲の正常脳への影響は最小限であるが,ガンマ線が集まるナイダスには強い放射線が当たることになる. ガンマナイフでは治療後に病変はすぐに消失せず,2~3年かけて徐々に閉塞していく. 出血で発症した場合 (出血例)には再出血のリスクが高まりますので,全例で治療を行います.治療に関しては血管内治療 (術前塞栓術)を併用した開頭手術 (図2C, D)をまず検討し,開頭手術のリスクが高い部位の病変に対しては定位放射線治療をお勧めしています.また出血した部位がはっきりしている場合には,先に出血した部分のみを先に血管内治療で閉塞させ,その後に次の治療を検討することもあります.脳動静脈奇形は細い動静脈レベルで動静脈シャントが形成されていますので,血管内治療のみで安全かつ確実に根治させることは困難なのが現状です. 当院では出血例にせよ非出血例にせよ,より確実にまた安全かつ低侵襲に行える治療法を選択します. 図2C 図2D 図2C:脳動静脈奇形に対する血管内治療 (術前塞栓術) 太ももまたは手首から細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導し,そこから血管を閉塞させるための液体 (液体塞栓物質)を注入する.正常の動脈は閉塞させない範囲で可能な限りナイダスを閉塞させ,開頭手術の際の出血が減るようにする. 図2D:脳動静脈奇形に対する開頭手術 開頭手術では丁寧にナイダスの部分のみを切除して,ナイダス周囲の正常脳や正常の血管を損傷しないようにする. 3. 硬膜動静脈瘻 硬膜は脳と頭蓋骨の間にある硬い膜で,脳を保護しているだけでなく,その中には正常の脳静脈が脳の表面から心臓へ還るための流出路である硬膜静脈洞も存在しています (図3A, B).硬膜動静脈瘻の多くはその硬膜静脈洞の壁またはその周囲に発生します.好発年齢は中高年代で,特に目の奥 (海綿静脈洞部)や耳の後ろ(横・S状静脈洞部)が好発部位となります.硬膜には非常に多くの動脈があるため,硬膜動静脈瘻は多数の栄養動脈が関与しているのが特徴です.また病変周囲の硬膜静脈洞が閉塞していることもあり,これは硬膜動静脈瘻による症状にも関係します. 図3A 図3B 図3A:硬膜と脳,頭蓋骨との関係 (断面図) 硬膜は脳と頭蓋骨との間にあり,その中には脳の表面からの静脈を受ける硬膜静脈洞が存在する. 図3B:代表的な硬膜静脈洞 (側面から見た図) 硬膜静脈洞は様々な部位で脳からの静脈を受けており,その血流を心臓へ還している. 硬膜動静脈瘻の症状は病変の部位により様々ですが,大きくは正常の脳静脈の流出を邪魔しているかどうかで分けられます.正常の脳静脈の流出を邪魔していないもの (図3C)の多くは,頭痛や心臓の拍動に一致した耳鳴りなどで発症し,症状の程度は個人差がありますが,脳うっ血や脳出血を起こすことはありません.したがって正常の脳静脈の流出を邪魔していない硬膜動静脈瘻は,症状の程度によって治療を行うか経過観察かを決定します.症状が軽く経過観察とした場合でも,後に脳静脈の流出を邪魔するようものへと進行することがあるため,定期的なMRI検査は必須となります. 図3C 図3C:硬膜動静脈瘻 (正常の脳静脈の流出を邪魔していないタイプ) 多数の栄養動脈がシャント部 (☆)に収束している. 動静脈シャントの異常血流はそこから硬膜静脈洞を使って心臓に向かって流出している. 一方,正常の脳静脈の流出を邪魔しているものは,病変周囲の硬膜静脈洞が閉塞している場合などで認められます (図3D).このような場合では動静脈シャントの異常血流が脳静脈に逆流することがあり,そうなると正常の脳静脈の流出は邪魔され,進行すると脳はうっ血して正常に機能しなくなります.そのためけいれんや運動麻痺,言語障害などの神経症状を認め,また認知障害が急速に進行することもあります.脳うっ血を起こしていると脳出血を起こすリスクも高く,年間出血率は8-19%になります.したがって正常の脳静脈の流出を邪魔している硬膜動静脈瘻は,症状がなくても基本的に治療をお勧めしています. 図3D 図3D:硬膜動静脈瘻 (正常の脳静脈の流出を邪魔しているタイプ) 硬膜静脈洞が閉塞していることで,動静脈シャントの異常血流は心臓側へ流出することができず,脳静脈を逆流して脳内へ向かっている. 硬膜動静脈瘻の治療のほとんどは血管内治療で行い,シャント部を閉塞させます.病変の部位,血管構築に応じて,動脈側からの治療 (経動脈的塞栓術) (図3E)もしくは静脈側からの治療 (経静脈的塞栓術) (図3F)を選択します.血管構築が複雑な場合は複数回の血管内治療を要することがあり,血管内治療で病変を消失させることが困難な場合には定位放射線治療 (ガンマナイフ)を追加することもあります.また血管内治療でカテーテルが到達困難な病変や脳神経麻痺が出現するリスクが高い病変などは開頭手術をお勧めすることもあります. 図3E 図3F 図3E:硬膜動静脈瘻に対する経動脈的塞栓術 太ももまたは手首から細いカテーテル (マイクロカテーテル)をできる限り栄養動脈の奥 (動静脈シャント部の近く)に誘導し,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する.病変が消失することで動静脈シャントの異常血流が逆流していた脳静脈は正常の流れに戻る. 図3F:硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術 太ももまたは首の静脈からマイクロカテーテルを病変に関与している硬膜静脈洞まで進め,動静脈シャントの異常血流が流出している硬膜静脈洞をシャント部も含めてプラチナコイルなどで閉塞させる.病変が消失することで動静脈シャントの異常血流が逆流していた脳静脈は正常の流れに戻る. 4. 脊髄・脊椎動静脈シャント疾患 脳から腰に向かって連続している脊髄は,その周囲を脳と同様に硬膜に覆われ,さらにその外側には骨である脊椎がある.また硬膜と脊椎の間には硬膜外腔というスペースが存在しており (図4A, B),その中を脊髄や脊椎に向かう動脈,脊髄からの神経,脊髄や脊椎からの静脈が走行しています.脊髄・脊椎動静脈シャント疾患には病変の部位に応じて,脊髄髄内動静脈奇形,脊髄辺縁動静脈瘻,脊髄硬膜動静脈瘻,脊髄硬膜外動静脈瘻などがある.脊髄・脊椎動静脈シャント疾患は脳の動静脈シャント疾患と比べて頻度はさらに低く,より専門性が高くなるので,その治療は経験豊富な施設で受ける必要があります. 図4A 図4B 図4A, B:正常の脊髄,硬膜,硬膜外腔,脊椎の位置関係 (A: 前方から見た図,B: 図4Aの①レベルでの横断面) 脊髄は脊椎の真ん中にあるトンネル状の空間 (脊柱管)に首から腰に向かって認められ,その周囲は硬膜に覆われている.硬膜と脊柱管の壁との間のスペースが硬膜外腔となる. 4-1. 脊髄髄内動静脈奇形 脊髄髄内動静脈奇形は脊髄内にできた動静脈奇形 (図4C)です.脊髄は部位によって頚髄 (首の高さ),胸髄 (胸の高さ),腰髄 (腰の高さ)に分けられます.その中で脊髄髄内動静脈奇形は胸髄レベルにできることが多く,20~40歳代に出血や脊髄うっ血 (脊髄の正常静脈の流れが邪魔されて脊髄が腫れる)などで発症することが多いのが特徴です.症状は病変に部位によって異なり,胸髄と腰髄レベルでは両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害をきたし,頚髄レベルではそれらに加えて両上肢の運動麻痺,感覚障害や重症の場合には呼吸障害をきたします.年間出血率は4%前後で,約30%に動脈瘤を合併します. 図4C 図4C:脊髄髄内動静脈奇形 正常の脊髄動脈から複数の栄養動脈がナイダスへ分岐しており,動静脈シャントの異常血流はナイダスから流出静脈へ向かっている. ナイダス内に出血の原因となる動脈瘤を伴うことがある. 脊髄は脳と比べて非常に小さく,そのため外科手術,血管内治療ともに脳動静脈奇形よりもリスクが高くなるため,治療は原則的に症状を呈している場合にのみ行います.外科手術は根治できる可能性があるものの,手術の際に病変の周囲にある正常の脊髄が傷ついて神経症状が悪化する可能性もあるため,当院では外科手術よりも血管内治療を優先しています.血管内治療も目標は病変の消失ではなく,出血した動脈瘤部分のみを閉塞させるか (図4D),または安全なところのみ閉塞させて動静脈シャント量を減弱させ,再出血の予防または症状の改善を狙います. 図4D 図4D:脊髄髄内動静脈奇形に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導し,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する. 出血の原因となるナイダス内の動脈瘤を閉塞させることで,再出血の危険性を下げることができる. 4-2. 脊髄辺縁動静脈瘻 脊髄表面にできた動静脈瘻 (図4E)で,胸髄レベルにでき,動静脈シャント部には静脈瘤を認めることが多いのが特徴です.好発年齢は小児から若年者で,脊髄うっ血や出血だけでなく,静脈瘤が脊髄を圧迫して症状を呈することもあります.非常に稀な疾患なので年間出血率などの詳細は分かっていません.症状に関しては脊髄髄内動静脈奇形と同様ですが,病変の血管構築によっては治療で根治が期待できることが大きく異なります.脊髄辺縁動静脈瘻は脊髄の表面に存在するため外科手術も可能ですが,当院ではより低侵襲に行うことのできる血管内治療を選択しています (図4F).症状を認めている場合は全例で治療を行いますが,症状を認めていない場合 (無症状)でも一旦症状が出現すると後遺症となる危険性が高い疾患なので,治療のリスクとのバランスを見て治療をお勧めすることもあります. 図4E 図4F 図4E:脊髄辺縁動静脈瘻 脊髄辺縁動静脈瘻は脊髄の表面に存在し,脊髄髄内動静脈奇形よりも栄養動脈が太い.また動静脈シャント部には静脈瘤を伴うことが多い. 図4F:脊髄辺縁動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導する.そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入して,動静脈シャントの異常血流を遮断する. 4-3. 脊髄硬膜動静脈瘻 脊髄を覆う硬膜にできた動静脈瘻 (図4G)で,中高年の男性に多く認められます.背骨で言うと肋骨がつながっている胸椎レベルに多く見られ,動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈に逆流することで脊髄の正常静脈の流れが邪魔されて脊髄がうっ血し,両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害などで発症します. 図4G 図4G:脊髄硬膜動静脈瘻 脊髄硬膜動静脈瘻は脊髄を覆う硬膜に動静脈シャントを形成している. 動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流することで,正常の脊髄静脈の流れを邪魔して脊髄うっ血をきたす. 治療は血管内治療と外科手術のどちらでも可能ですが,当院ではほとんどが血管内治療で行っています (図4H).ただし閉塞させる動脈の傍から脊髄への正常の枝がでている場合には外科治療をお勧めしています。外科手術は逆流している静脈を凝固・切断することで病変を消失させます (図4I). 図4H 図4I 図4H:脊髄硬膜動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導する.そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入して,動静脈シャントの異常血流を遮断する. 図4I:脊髄硬膜動静脈瘻に対する外科手術 背中側から背骨の一部を削ってアプローチをする.脊髄を覆う硬膜を切開して,硬膜の中から動静脈シャントの異常血流が逆流している脊髄静脈を凝固・切断することで病変は消失する. 4-4. 脊髄硬膜外動静脈瘻 脊髄硬膜外動静脈瘻は脊髄の硬膜と脊椎との間の硬膜外腔にできた動静脈瘻で (図4J),脊髄硬膜動静脈瘻と同様に中高年の男性に多く,動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流して脊髄うっ血をきたすことで,両下肢の運動麻痺,感覚障害,排尿・排便障害などの症状を呈します.脊髄硬膜動静脈瘻と異なるのは病変の位置で,脊髄硬膜外動静脈瘻の多くは腰やお尻の高さにある腰椎・仙椎レベルに認められます.脊髄硬膜動静脈瘻と非常によく似た疾患ですが,脊髄硬膜外動静脈瘻は稀に動静脈シャントの血流量が非常に多い場合があり,その際には周囲の神経などを圧迫することで症状を呈します.治療は血管内治療と外科治療のいずれも可能ですが,脊髄硬膜動静脈瘻よりもさらに血管内治療に向いており,当院では血管内治療で根治を目指します (図4K). 図4J 図4K 図4J:脊髄硬膜外動静脈瘻 正常の硬膜外腔には脊髄からの静脈が流出しているため,この部位に動静脈瘻ができると動静脈シャントの異常血流が脊髄の静脈へ逆流することがある. 図4K:脊髄硬膜外動静脈瘻に対する血管内治療 (経動脈的塞栓術) 太ももから細いカテーテル (マイクロカテーテル)を栄養動脈まで誘導して,そこから血管を閉塞させる液体 (液体塞栓物質)を注入する.動静脈シャント部 (☆)を閉塞させることで,脊髄静脈への逆流は消失する. 5. 頭頚部動静脈奇形 頭皮,顔面,耳などにできた動静脈奇形で,時に動静脈瘻の形態をとることもあります.症状は病変の部位,動静脈シャントの量 (シャント血流量)によって様々ですが,動静脈シャントの血流量がそれほど多くない場合は皮膚の発赤や熱感を認め,病変部の腫脹や拍動はあまり目立ちません (静止期) (図5A).しかしシャント血流量が増えてくると,病変部は腫脹して血管の拍動を認めるようになります (拡張期) (図5B).さらに進行すると疼痛が出現し,さらに病変部の皮膚に潰瘍ができて出血するようになります (破壊期) (図5C).シャント血流量は年齢が上がるにつれて増えてくることが多く,病変部の腫脹も徐々に強くなっていきます.特に思春期では半数以上で進行を認めます.また頭頚部動静脈奇形は外傷,感染,ホルモン変化,血行動態の変化などによって急激に増大することがあり,特に妊娠によっても増悪することがあります. 図5A 図5B 図5C 図5:頬部の動静脈奇形 5A:静止期.病変部の腫脹はあまりなく,外表上は赤あざのように見える.病変部の皮膚は熱感を認める. 5B:拡張期.病変部が腫脹し,触ると動脈の拍動を認める. 5C:破壊期.病変部の色調が悪くなり,疼痛が出現する.また時に出血を認める. 治療のタイミングは疼痛,潰瘍,出血などの症状が出現している場合や美容的理由がある場合には治療適応となります.病変部の発赤や腫脹のみの場合には病変の大きさや血管構築などから根治が可能かどうかで治療適応を判断します.治療は血管内治療や外科手術(切除+再建)で行います.動静脈瘻の場合だと血管内治療単独で根治を狙うことも可能ですが,動静脈奇形は複雑な血管構築をとることが多く,そのため血管内治療と外科手術を組み合わせた集学的治療を行わなくてはいけません.当院では血管内治療は脳神経外科で,外科手術は脳神経外科と形成外科の合同で行っています.病変を根治させることが理想ではありますが,美容的な面を考慮すると実際には難しいことが多く,その場合には症状の改善やコントロールが治療目標となります.根治できない場合には血管内治療も外科的切除も病変にとっては一種の外傷であるため,それらを契機に病変が増大する危険性もあります.したがって頭頚部動静脈奇形の治療は病態をしっかりと理解している血管内治療医と外科医で行わなくてはいけません. 6. 肺動静脈瘻 (肺動静脈奇形) 肺にできた動静脈シャント疾患で肺動静脈奇形とも呼ばれますが,ほとんどが動静脈瘻の血管構築となっているので,ここでは肺動静脈瘻で統一します. 正常の肺の毛細血管の役割は圧調節だけでなく,ガス交換もあります (図6A).これは私たちが口や鼻から吸い込んだ酸素を血液中に取り込んで,代わりに二酸化炭素を血液中から回収しています.肺動静脈瘻があるとそこを流れる血液は毛細血管を通らないためガス交換が行われず (図6B),したがって血液中の酸素量は少なくなってしまいます.その結果,普段は自覚症状がなくても運動をするとすぐに息切れが生じるようになります.息切れの程度は肺動静脈瘻の大きさや数によりますが,大きな肺動静脈瘻や多発性の肺動静脈瘻の患者さんでは血液中の酸素濃度 (血中酸素飽和度)が普段から低くなります. 肺の毛細血管には他にフィルターとしての機能もあります (図6A).肺動脈には全身の臓器を巡った血液が流れますが,その中には血の塊 (血栓)や細菌が入っていることがあります.肺の毛細血管はこれらを濾しとっており,これらが心臓から全身に飛んでいかないようにしています.肺動静脈瘻では正常の毛細血管がないためフィルターが機能せず,そのため血栓や細菌が肺を通り過ぎて心臓から全身の臓器に飛んでいってしまいます (これを奇異性塞栓症と言います).特に脳へ飛んでいくことが多く,血栓が飛んでいくと脳梗塞,細菌だと脳膿瘍を起こします (図6B).脳梗塞や脳膿瘍を発症すると適切な治療を行っても運動麻痺や言語障害などの神経症状が後遺症となる危険性があり,また大きな脳梗塞や脳膿瘍では生命に危険が及ぶこともあります. 図6A 図6B 図6A:正常の肺の毛細血管 正常の肺の毛細血管は血液中の酸素と二酸化炭素のガス交換を行うだけでなく,血液中にできた小さな血栓や血液中に入った細菌が心臓を介して全身に飛んでいかないようにするフィルターの役割もある. 図6B:肺動静脈瘻 肺動静脈瘻は正常の毛細血管を持たないためガス交換が行われず,またフィルターとしての機能も持たない.そのため小さな血栓や細菌が心臓を介して全身に飛んでいく危険性がある.脳へ飛んでいくと脳梗塞や脳膿瘍を起こす. 肺動静脈瘻の治療は外科手術もありますが,現在では血管内治療 (図6C)が第一選択です.息切れなどの呼吸症状を呈している患者さんはもちろんですが,無症状の患者さんでもある程度の大きさ以上の病変であれば治療をお勧めしています.肺動静脈瘻は出血することもありますが,実際には妊娠中を除いて非常に稀ですので,無症状の患者さんの治療目的は主に脳梗塞や脳膿瘍の予防になります.逆に妊娠可能な年齢の女性の場合には,出血を予防するために妊娠前に治療を受けることをお勧めします. 図6C 図6C:肺動静脈瘻に対する血管内治療 太ももの静脈から心臓を通して細いカテーテル (マイクロカテーテル)を病変まで誘導する. 静脈瘤から栄養動脈にかけてプラチナコイルを留置して,病変を消失させる. 肺動静脈瘻はオスラー病という遺伝性疾患に合併することが多いので,肺動静脈瘻の患者さんは必ずオスラー病かどうかの診察を受ける必要があります.詳しく見る