臨床研究・治験とは

臨床研究とは

病気の診断や治療は長い期間をかけて進歩・発展してきたもので、より効果的で安全な治療を患者さんにお届けするためには、これからも医療の進歩・発展が大切です。

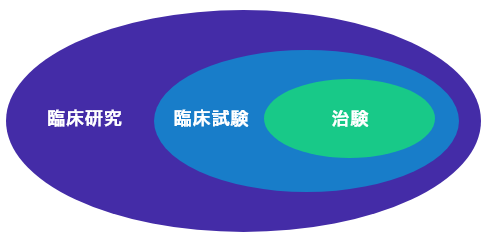

そのためには多くの研究が必要ですが、病気の予防や診断・治療方法の改善、病気の原因の解明、患者さんの生活の質(QOL)の向上を目的として行われる研究のことを「臨床研究」と呼びます。

当院で行う臨床研究(治験を除く)は、「臨床研究倫理委員会」で倫理性と科学性が審議されたものであり、病院長の許可を得ています。

臨床試験・治験とは

「臨床研究」の中で、新しい治療や予防などを試みて、医薬品の効き目や副作用について調べることを「臨床試験」と呼びます。

その中で特に医薬品や医療機器について、厚生労働省から製造販売の承認を受けるために実施する臨床試験のことを「治験」と呼びます。

当院に設置されている「治験審査委員会」において、治験に参加される方の人権や安全が守られているか、科学的・医学的に適切であるか慎重に審議されています。委員には当院と利害関係のない外部の委員や医学・薬学の専門家ではない非専門委員も加わり、さまざまな角度から審議されています。

新しいくすりができるまで

「くすり」の候補から新しい薬が完成して、患者さんの手に届くまでには10年以上の期間が必要です。

中でも、治験に必要な期間は長く、3〜7年かかります。

- 基礎研究(2〜3年)

- 「くすり」の候補を見つけます。

- 非臨床試験(3~5年)

- 動物試験などによって、「くすり」の候補の有効性と安全性を調べます。

- 第Ⅰ相

- 少数の健康な方にご協力いただいて、安全性や体内での「くすり」の働きを調べます。

- 第Ⅱ相(前期)

- 少数の患者さんにご協力いただいて、安全性と有効性を調べます。

- 第Ⅱ相(後期)

- 多くの患者さんにご協力いただいて、安全性や「くすり」の用法・用量を調べます。

- 第Ⅲ相

- 多くの患者さんにご協力いただいて、今までのものと比べて、安全で効果のある「くすり」かどうかを調べます。

- 国(厚生労働省)の許可(2~3年)

- 治験や非臨床試験の結果を審査して、「くすり」として価値のあるものが認可されます。

- 新しい「くすり」の誕生

- 厚生労働省から製造販売の承認を受けます。

- 製造販売後調査

- 販売された後も、さらに多くの患者さんを対象に安全性や効果、今まで得られなかった副作用などを調べます。