循環器内科

診療実績

心臓カテーテル部門

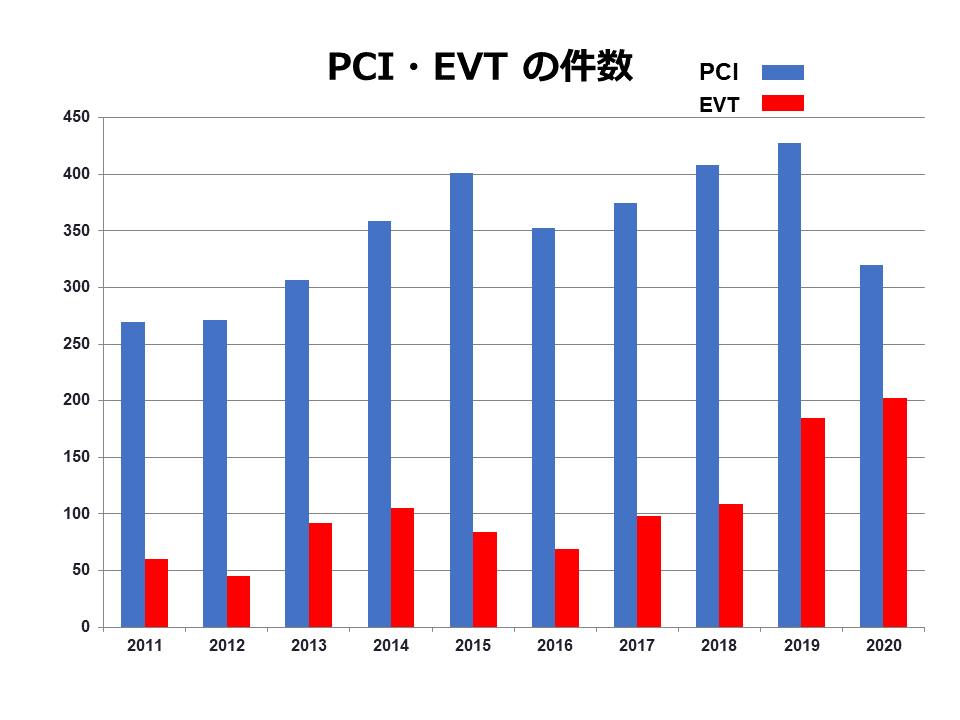

心臓カテーテル治療(PCI)は、昨年より減少していますが、下肢治療(EVT) は増加しています。虚血評価目的のFFR(冠血流予備量比)を118例施行、心筋生検を38例施行しています。2016年4月より開始しました経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)は52例施行しています。また、閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔心筋焼灼術 (PTSMA) を5例施行し良好な成績を収めています。

不整脈治療部門

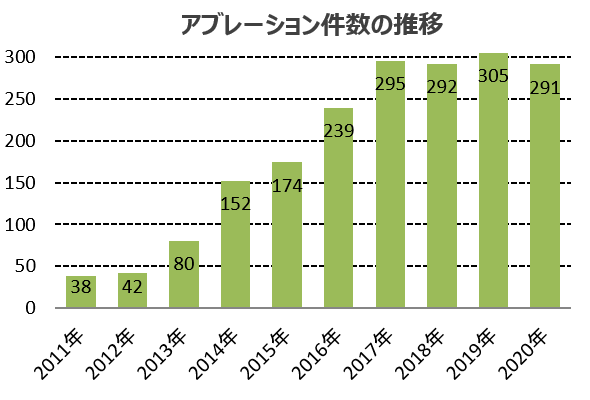

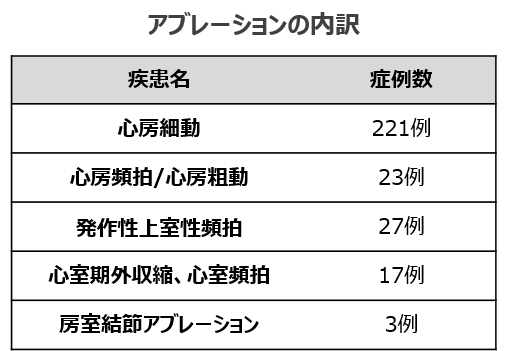

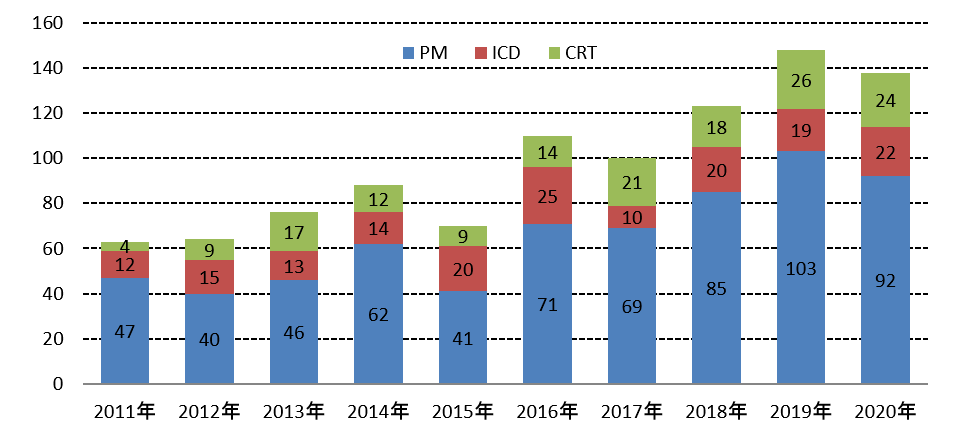

アブレーション治療の件数は昨年と比べ、ほぼ横ばいで291例施行され、心房細動のアブレーション治療は221例施行されました。心臓デバイスは、永久ペースメーカや植え込み型除細動器、両室ペーシングを含め計147例を施行しています。また皮下植込み型除細動器は5例、リードレスペースメーカの植込みは、4例に植え込みを施行しました。 昨年10月から開始した左心耳閉鎖術を3例施行し、合併症なく留置に成功しています。

心臓超音波検査部門

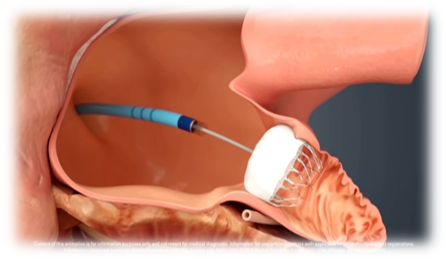

昨年の成人心臓超音波検査数は、コロナ禍の影響で9578例、経食道エコー検査も323例と減少していますが、弁膜症については、他のどの施設よりも精度の高い診断を行っていると自負しています。

2020年度検査および手術件数

| 項目 | 件数 |

|---|---|

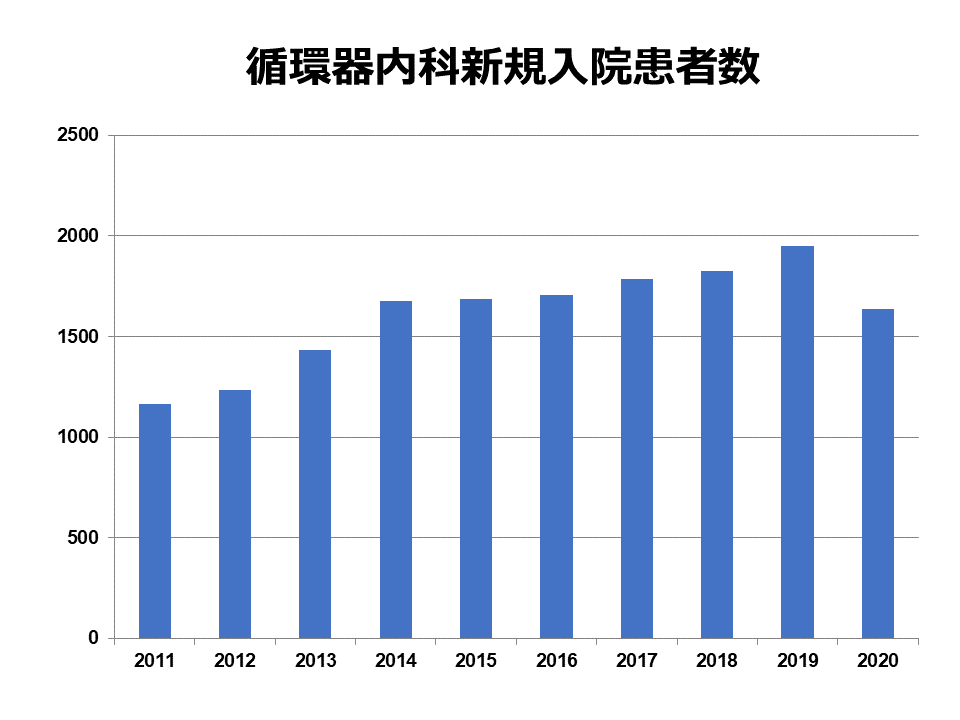

| 新規入院患者数 | 1635 |

| 冠動脈造影検査(PCI等は除く) | 662 |

| 冠動脈インターベンション(PCI総数) | 320 |

| 緊急PCI | 98 |

| 待機的PCI | 222 |

| EVT(末梢動脈形成術) | 202 |

| 経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA) | 5 |

| 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI) | 52 |

| カテーテルアブレーション | 291 |

| 永久型ペースメーカー植え込み術 (リードレスペースメーカー含む) |

96 |

| 経静脈植え込み型除細動器 (TV-ICD) | 17 |

| 完全植え込み型除細動器 (S-ICD) | 5 |

| 両室ペーシング機能付植え込み型除細動器 (CRT-D) | 17 |

| 両心室ペースメーカー(CRT-P) | 7 |

| 植込み型ループ式心電計 (ILR) | 9 |

| トレッドミル運動負荷心電図 | 69 |

| ホルター心電図 | 1288 |

| イベントホルター心電図 | 195 |

| 経食道エコー | 323 |

| 経胸壁エコー | 9578 |

| 心臓核医学検査 | 363 |

| 心臓MRI | 31 |

| 心臓リハビリ | 842 |

| 冠動脈CT | 730 |

| TAVI CT | 100 |

| 心筋生検 | 38 |

| 下大静脈フィルター留置(一時的、留置) | 2 |

○心房細動アブレーション詳細 計221例

初回治療:179例(81%)

・発作性 111例(初回:91例 / 2回目以降:20例)

・持続性 86例(初回:69例 / 2回目以降:17例)

・長期持続性 24例(初回:19例 / 2回目以降:5例)

<初回発作性心房細動> 91例

・冷凍凝固アブレーション:57例(63%)

・高周波アブレーション:34例(37%)

<合併症>

・心タンポナーデ 0例

・脳梗塞 0例

・食道潰瘍/左房食道瘻 0例

・胃拡張/蠕動障害(一過性) 2例

・横隔神経麻痺(永久性) 0例

昨年、10月から当院で左心耳閉鎖術が施行可能となりました。3名の患者様に施行し、合併症なく留置に成功しております。左心耳閉鎖術は、心房細動と診断され、塞栓症のリスク、抗凝固薬による出血のリスクがともに高い症例に適応となります。

主な疾患

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 弁膜症

- 感染性心内膜炎

- 拡張型心筋症

- 肥大型心筋症

- 急性心筋炎

- 不整脈

- 急性心不全

- 慢性心不全

- 肺血栓塞栓症

- 急性大動脈解離

- 高血圧

- 深部静脈血栓症

疾患情報・コラム

-

循環器内科経カテーテル的大動脈弁置換術TAVITAVIとは 近年、超高齢化時代に突入し、心臓弁膜症の潜在患者数増加の一途をたどっていますが、弁膜症の中で、最も急増しているのが、大動脈弁狭窄症です。重症の大動脈弁狭窄症は、胸痛、息切れ、失神などの症状がでると数年で死に到る進行性の病気で、従来、外科的人工弁置換術(手術)が唯一の延命効果のある治療とされていました。しかし、心臓外科手術が必要となった患者さんにおいて、手術リスクが高い場合(高齢の方、心臓の開心手術を過去に行った事がある方、全身状態が良くない方、体力の低下を認める方)、手術による治療を断念するケースが少なくありませんでした。 「TAVI」とは、「経カテーテル大動脈弁治療(Transcatheter Aortic Valve Implantation)」、略して「TAVI」と呼ばれます。胸を開かずまた、心臓を止めることなく、「人工弁」を患者さんの心臓に装着することができる治療法です。2002年にフランスで初めて治療応用に成功し、世界では欧米を中心に25万例近い治療が行われています。日本においても、2013年10月より 公的保険の適用が認められたことでTAVIによる治療が可能となり、当院も2016年4月に開始し、2021年3月までに259例に達し、大きな合併症なく良好な成績を収めています。日本における現時点のTAVI治療の適応を図に示します。これまで、概ね80歳以上の高リスクな症例がTAVIの適応でしたが、最近は、二尖弁や僧帽弁置換術後の症例にもTAVIを行っています。海外ではすでに、中等度リスクや低リスク症例のTAVIについて多くの臨床治験が施行され、今後ますます適応の拡大が予想されます。 TAVIチームは、循環器内科・心臓血管外科だけではなく、麻酔科・中央臨床工学部・看護部・中央放射線部などの関連部門で構成され、毎週火曜日には「ASカンファレンス」を開催して、知識の向上、患者情報の共有に努めています。 今後、当院でTAVI治療が行えることにより、これまでの治療(経過観察または内科的治療、外科的治療(大動脈弁置換術)に、TAVI治療という選択肢が増えることになり、患者さんにとって より適切な治療を選択することができ、大きな福音になると考えています。 TAVI 200例の成績 TAVIチーム 大動脈弁狭窄症(AS)とは 大動脈弁狭窄症(AS)の罹患率 日本国内で65歳以上の大動脈弁狭窄症の罹患率は2~3%と推定され、最も頻度の多い弁膜疾患です。 米国では65歳以上の大動脈弁狭窄症の罹患率は最大7%と推定されています。 当院における過去5年間のAVR(AS)患者の年齢分布詳しく見る

循環器内科経カテーテル的大動脈弁置換術TAVITAVIとは 近年、超高齢化時代に突入し、心臓弁膜症の潜在患者数増加の一途をたどっていますが、弁膜症の中で、最も急増しているのが、大動脈弁狭窄症です。重症の大動脈弁狭窄症は、胸痛、息切れ、失神などの症状がでると数年で死に到る進行性の病気で、従来、外科的人工弁置換術(手術)が唯一の延命効果のある治療とされていました。しかし、心臓外科手術が必要となった患者さんにおいて、手術リスクが高い場合(高齢の方、心臓の開心手術を過去に行った事がある方、全身状態が良くない方、体力の低下を認める方)、手術による治療を断念するケースが少なくありませんでした。 「TAVI」とは、「経カテーテル大動脈弁治療(Transcatheter Aortic Valve Implantation)」、略して「TAVI」と呼ばれます。胸を開かずまた、心臓を止めることなく、「人工弁」を患者さんの心臓に装着することができる治療法です。2002年にフランスで初めて治療応用に成功し、世界では欧米を中心に25万例近い治療が行われています。日本においても、2013年10月より 公的保険の適用が認められたことでTAVIによる治療が可能となり、当院も2016年4月に開始し、2021年3月までに259例に達し、大きな合併症なく良好な成績を収めています。日本における現時点のTAVI治療の適応を図に示します。これまで、概ね80歳以上の高リスクな症例がTAVIの適応でしたが、最近は、二尖弁や僧帽弁置換術後の症例にもTAVIを行っています。海外ではすでに、中等度リスクや低リスク症例のTAVIについて多くの臨床治験が施行され、今後ますます適応の拡大が予想されます。 TAVIチームは、循環器内科・心臓血管外科だけではなく、麻酔科・中央臨床工学部・看護部・中央放射線部などの関連部門で構成され、毎週火曜日には「ASカンファレンス」を開催して、知識の向上、患者情報の共有に努めています。 今後、当院でTAVI治療が行えることにより、これまでの治療(経過観察または内科的治療、外科的治療(大動脈弁置換術)に、TAVI治療という選択肢が増えることになり、患者さんにとって より適切な治療を選択することができ、大きな福音になると考えています。 TAVI 200例の成績 TAVIチーム 大動脈弁狭窄症(AS)とは 大動脈弁狭窄症(AS)の罹患率 日本国内で65歳以上の大動脈弁狭窄症の罹患率は2~3%と推定され、最も頻度の多い弁膜疾患です。 米国では65歳以上の大動脈弁狭窄症の罹患率は最大7%と推定されています。 当院における過去5年間のAVR(AS)患者の年齢分布詳しく見る -

循環器内科冷凍アブレーションクライオアブレーションとは 従来、アブレーションは高周波を用いて心筋組織を焼灼することで心筋の伝導を障害し、不整脈を治療してきました。 クライオアブレーションとは焼灼するのではなく、組織を冷凍凝固することで心筋組織に障害をもたらし、不整脈を治療するものです。 カテーテル先端部で液化亜酸化窒素ガスというガスが組織から熱を奪うことで心筋組織をマイナス40℃~50℃に冷却して組織障害を来します。 心房細動に対するカテーテルアブレーション 心房細動の原因となる期外刺激の8~9割が肺静脈を起源とすることがわかって以降、心房細動に対する肺静脈隔離術が広く行われるようになりました。 従来の高周波アブレーションでは肺静脈起始部を1点ずつ焼灼し、線とすることで、肺静脈を電気的に隔離します。 新たに登場してきたクライオアブレーションではバルーン(クライオバルーン)を用いて肺静脈起始部を1回の冷却で隔離することができるようになり、手技時間を短縮することが可能となりました。 クライオバルーンアブレーションのメリット なんといってもそのメリットは手技の簡便さと高い治療成績です。従来の高周波アブレーションと比較して手技時間の短縮が報告されています。 治療成績も、1年非再発率が約80%と高周波アブレーションを上回る成績が報告されています。 当院では2015年11月より発作性心房細動の患者さんに対してクライオバルーンによるアブレーションを開始しています。 心房細動は発作性から持続性心房細動へと進行し、心房細動の持続期間が長くなるほどアブレーションによる治療成績が低下することがわかっています。 そのため、発作性の時期に短時間で施行でき治療成績も良好なクライオアブレーションを積極的に行っていきたいと考えております。詳しく見る

循環器内科冷凍アブレーションクライオアブレーションとは 従来、アブレーションは高周波を用いて心筋組織を焼灼することで心筋の伝導を障害し、不整脈を治療してきました。 クライオアブレーションとは焼灼するのではなく、組織を冷凍凝固することで心筋組織に障害をもたらし、不整脈を治療するものです。 カテーテル先端部で液化亜酸化窒素ガスというガスが組織から熱を奪うことで心筋組織をマイナス40℃~50℃に冷却して組織障害を来します。 心房細動に対するカテーテルアブレーション 心房細動の原因となる期外刺激の8~9割が肺静脈を起源とすることがわかって以降、心房細動に対する肺静脈隔離術が広く行われるようになりました。 従来の高周波アブレーションでは肺静脈起始部を1点ずつ焼灼し、線とすることで、肺静脈を電気的に隔離します。 新たに登場してきたクライオアブレーションではバルーン(クライオバルーン)を用いて肺静脈起始部を1回の冷却で隔離することができるようになり、手技時間を短縮することが可能となりました。 クライオバルーンアブレーションのメリット なんといってもそのメリットは手技の簡便さと高い治療成績です。従来の高周波アブレーションと比較して手技時間の短縮が報告されています。 治療成績も、1年非再発率が約80%と高周波アブレーションを上回る成績が報告されています。 当院では2015年11月より発作性心房細動の患者さんに対してクライオバルーンによるアブレーションを開始しています。 心房細動は発作性から持続性心房細動へと進行し、心房細動の持続期間が長くなるほどアブレーションによる治療成績が低下することがわかっています。 そのため、発作性の時期に短時間で施行でき治療成績も良好なクライオアブレーションを積極的に行っていきたいと考えております。詳しく見る