当院では、2015年1月からダビンチ手術を導入し、手術件数は2,600症例(2024年10月時点)を超えました。

さらに2025年1月に手術支援ロボットの最新機器「ダビンチSP」を大阪で初導入します。現在のダビンチXi2台とあわせて3台体制で稼働予定です。ダビンチSPは婦人科・泌尿器科・小児泌尿器科・呼吸器外科・消化器外科・小児外科の6つの診療領域で活用予定です。

【好評中】ダビンチのパンフレット作成について

この度、当院でのダビンチの運用状況や利便性・メリットを多くの方に理解していただきたく、パンフレットを発行いたしました。

こちらをクリックすると、パンフレットが表示されます。

ぜひご覧ください‼

【大阪初症例】関西テレビにて放送のダビンチSP特集の追加放送決定!

関西テレビ「newsランナー」にて、当院の手術支援ロボット最新機種「ダビンチSPサージカルシステム(以下、ダビンチSP)」が特集されました。関西テレビ系列の地方局から追加放送の依頼があり、愛媛、鳥取、島根、愛知、三重、岐阜での放送が決定しました!

反響が大きく、外来診察で患者さんから最新機種での手術を希望する声もいただきます。

※症例によってはダビンチ手術の適応外となる場合もあります。まずは医師にご相談ください。

ダビンチ・ロボット手術とは

ダビンチは、アメリカで開発された最新鋭の内視鏡手術支援ロボットです。

このロボットは外科医が行う腹腔鏡手術を支援するシステムです。患者さんの身体に開けた小さな創から手術器具を取り付けたロボットアームと内視鏡を挿入し、医師がサージョンコンソールと呼ばれる操作ボックスの中で内視鏡画像を見ながらロボットを操作します。

ダビンチXi

ダビンチは米国インテュイティブサージカル社が開発した手術用ロボットで、ダビンチXiは第4世代にあたる最新鋭機です。拡大視野で精密な切除が可能であるため、正確な患部の切除が可能と言われています。

ダビンチSP

当院では、2025年1月に手術支援ロボットの最新機種「ダビンチSP」を大阪で初めて導入しました。 従来の手術支援ロボットとの違いは、従来型のダビンチXiはアームが4本であるのに対し、ダビンチSPはシングルポート(アームが1本)システムであると言えます。従来のマルチポートシステムでは複数個所必要となる切開創(手術のきず)を1つに減らすことで、より侵襲(身体への負担や痛みの軽減)が少なく整容性を向上させたロボット手術が期待できます。さらに、将来はきず無し手術になる可能性があるロボットです。

ロボット手術のメリット

1.身体への負担が少ない(低侵襲性)

・従来の開腹手術(お腹や胸を切る手術)では、大きなきずあとが残ってしまいましたが、ロボット手術はきずあとが小さく、痛みが軽いという特徴があります。また、きずあとなどの美容面に優れます。

・身体の中のきずも小さくできるため、手術時間の短縮や合併症の低減が期待できます。

2.機能性

・人間の手で生じる手ぶれなどの問題を回避できます。人間の手ではできない作業も可能になるため、より患者へのダメージの少ない治療や、これまで不可能だった治療が可能になります。

ロボット手術の実績、適応・対象疾患

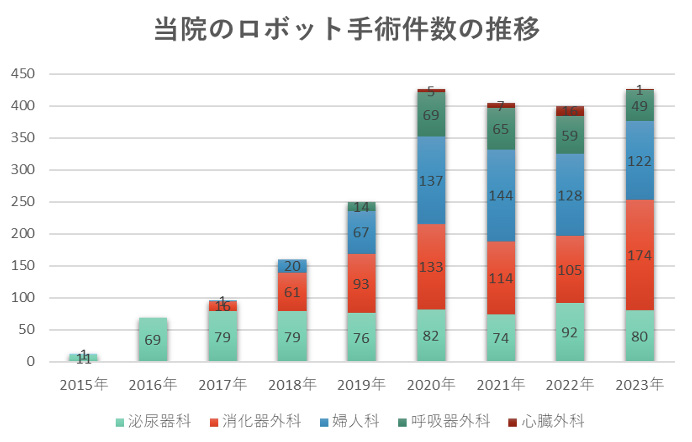

当院は2015年から内視鏡手術支援ロボット・ダビンチによる低侵襲手術を行っています。

安全性や有効性などを確認しながら確実に症例を積み重ねてまいりました。ロボット手術件数の増加により、対象となる疾患も増え、現時点では以下の疾患に適応・対象となっています。

対象疾患(2020年以降、年間400症例以上をキープしています。)

- 婦人科→子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜増殖症、子宮頸部異形成などの良性子宮疾患、早期子宮体癌、子宮脱など

- 泌尿器科→前立腺癌、腎癌、腎孟癌、尿管癌、膀胱癌、副腎腫瘍

- 小児泌尿器科→先天性水腎症

- 呼吸器外科→準備中

- 消化器外科→食道癌、胃癌、大腸癌、肝臓癌、膵臓癌

- 小児外科→総胆管拡張症(先天性胆道拡張症)

病院長からのメッセージ

これからますます高齢者人口は増加していきます。2040年には団塊ジュニアの世代が65歳以上になり、高齢者の人口が最大になるとされています。高齢者は多くの病気を抱えており手術を必要とされる方々もますます増えてきます。高齢者の手術では、がんなどの腫瘍に対するものが多いのですが、高血圧、糖尿病、肺気腫などの病気を併存されている場合が多いため、できるだけ低侵襲で身体に負担の少ない手術をしなければ家に帰れず、回復期の病院などに転院してしばらく療養しなければならなくなってしまいます。当院では1月8日にロボット手術の最新機種である、ダビンチSPを用いて、大阪で初めて婦人科疾患に行いました。従来の手術ロボットに比べて一つの小さな傷口から複数の道具を挿入して手術操作ができるため、より身体に負担の少ない手術ができます。併存疾患を多く抱えておられる高齢者や、一つの小さな傷でできることから婦人科の患者さん、小児の患者さんに喜ばれるものと考えています。これからは、ロボット手術も患者さんに合わせて機種を使い分けていく時代になったと思っています。手術を必要とする患者さんにとって、より良い医療の提供ができる時代になったと思います。

担当医からのメッセージ

準備中

ロボット手術を受けるには

手術をご希望の方は、かかりつけ医に相談のうえ下記ページからご予約ください。各科に受診、相談いただく流れになります。

※症例によってはダビンチ手術の適応外となる場合もありますがご了承ください。

-

泌尿器科がんゲノム医療について| 泌尿器科がんゲノム医療とは 「がんゲノム医療」とは、「がん」の遺伝子を詳しく調べ、一人一人の遺伝子の変化に応じた治療などを行う医療です。最近の「分子標的薬」と呼ばれる抗がん剤はある特別な遺伝子変化をもつがんに良く効くことが知られています。 がんの種類にもよりますが、治療選択に役立つ可能性がある遺伝子変異は約半数の患者さんに見つかります。 しかし、遺伝子変異があっても、使用できる薬がない場合もあり、がん遺伝子パネル検査を受けて、自分に合う薬の使用(臨床試験を含む)に結び付く人は、全体の10~20%程度と言われています。 当科が行う前立腺がんに対するがんゲノム医療について 当院では以前より標準治療の終了した患者さんに対し、主に腫瘍内科でがん遺伝子パネル検査を行ってきました。 泌尿器科としては、転移性去勢抵抗性前立腺がんに対してオラパリブ(商品名:リムパーザ®)が適用拡大されたことから泌尿器がんゲノム外来を令和3年3月より開始しました。 去勢抵抗性前立腺がんについては、様々な薬剤が保険適用となっていますがオラパリブについてはBRCA1/2遺伝子異常がある場合にのみ使用できます。診断に際して当院では適切な遺伝子カウンセリングの後にBRACAnalysis®を用いたコンパニオン診断を行っています。 原則的に診断がついた後は紹介元の施設での治療を行っていただくため、転院ではないことをあらかじめご承知ください。 受診を希望される場合は現在治療を受けている医療機関からの紹介が必要となりますので担当医に相談してください。 また、その際に下記を参考にしてください。 泌尿器がんゲノム外来について:https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/kaisetsu/26289.html また、上記以外の泌尿器科悪性腫瘍については腫瘍内科によるがんゲノム外来でのパネル診断を行っております。詳細は以下を確認ください。 がんゲノム医療外来について:https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/about/cancer/genome/shujii.html詳しく見る

泌尿器科がんゲノム医療について| 泌尿器科がんゲノム医療とは 「がんゲノム医療」とは、「がん」の遺伝子を詳しく調べ、一人一人の遺伝子の変化に応じた治療などを行う医療です。最近の「分子標的薬」と呼ばれる抗がん剤はある特別な遺伝子変化をもつがんに良く効くことが知られています。 がんの種類にもよりますが、治療選択に役立つ可能性がある遺伝子変異は約半数の患者さんに見つかります。 しかし、遺伝子変異があっても、使用できる薬がない場合もあり、がん遺伝子パネル検査を受けて、自分に合う薬の使用(臨床試験を含む)に結び付く人は、全体の10~20%程度と言われています。 当科が行う前立腺がんに対するがんゲノム医療について 当院では以前より標準治療の終了した患者さんに対し、主に腫瘍内科でがん遺伝子パネル検査を行ってきました。 泌尿器科としては、転移性去勢抵抗性前立腺がんに対してオラパリブ(商品名:リムパーザ®)が適用拡大されたことから泌尿器がんゲノム外来を令和3年3月より開始しました。 去勢抵抗性前立腺がんについては、様々な薬剤が保険適用となっていますがオラパリブについてはBRCA1/2遺伝子異常がある場合にのみ使用できます。診断に際して当院では適切な遺伝子カウンセリングの後にBRACAnalysis®を用いたコンパニオン診断を行っています。 原則的に診断がついた後は紹介元の施設での治療を行っていただくため、転院ではないことをあらかじめご承知ください。 受診を希望される場合は現在治療を受けている医療機関からの紹介が必要となりますので担当医に相談してください。 また、その際に下記を参考にしてください。 泌尿器がんゲノム外来について:https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/kaisetsu/26289.html また、上記以外の泌尿器科悪性腫瘍については腫瘍内科によるがんゲノム外来でのパネル診断を行っております。詳細は以下を確認ください。 がんゲノム医療外来について:https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/about/cancer/genome/shujii.html詳しく見る -

泌尿器科密封小線源療法(ブラキセラピー)について | 泌尿器科密封小線源療法(ブラキセラピー) 小線源治療とは手術・外照射と並ぶ前立腺癌の根治的治療方法の一つです。長さ4.5mm・直径0.8mmのチタン製カプセル内に格納されたヨウ素125という放射線源を、前立腺に腰椎麻酔下で挿入します。 事前にコンピュータを用いて、周囲臓器への影響が少なく治療効果が高い位置や個数を決定し線源を作成します。挿入する線源の数はおよそ50個~100個、治療時間は2~3時間です。線源から放出される放射線は徐々に減少し、1年で消失します。カプセルは前立腺に残りますが、問題はありません。 リスク分類によって治療線量は異なり、高リスクの場合には小線源、外照射、薬物療法を組み合わせて(トリモダリティー)治療します。 治療後は多くの方で約半年間頻尿が生じます、また前立腺の大きさや臨床病期によっては治療対象とならないものもありますが、比較的低侵襲性であるため手術が困難な患者さんにおいても選択可能な場合があります。治療成績も手術と比べ大きな遜色はありません。当院では放射線腫瘍科と連携し、2010年4月から2020年12月末までに265例の治療を実施しています。 2021年3月 文責;北本 興市郎 引用元;日本メジフィジックス詳しく見る

泌尿器科密封小線源療法(ブラキセラピー)について | 泌尿器科密封小線源療法(ブラキセラピー) 小線源治療とは手術・外照射と並ぶ前立腺癌の根治的治療方法の一つです。長さ4.5mm・直径0.8mmのチタン製カプセル内に格納されたヨウ素125という放射線源を、前立腺に腰椎麻酔下で挿入します。 事前にコンピュータを用いて、周囲臓器への影響が少なく治療効果が高い位置や個数を決定し線源を作成します。挿入する線源の数はおよそ50個~100個、治療時間は2~3時間です。線源から放出される放射線は徐々に減少し、1年で消失します。カプセルは前立腺に残りますが、問題はありません。 リスク分類によって治療線量は異なり、高リスクの場合には小線源、外照射、薬物療法を組み合わせて(トリモダリティー)治療します。 治療後は多くの方で約半年間頻尿が生じます、また前立腺の大きさや臨床病期によっては治療対象とならないものもありますが、比較的低侵襲性であるため手術が困難な患者さんにおいても選択可能な場合があります。治療成績も手術と比べ大きな遜色はありません。当院では放射線腫瘍科と連携し、2010年4月から2020年12月末までに265例の治療を実施しています。 2021年3月 文責;北本 興市郎 引用元;日本メジフィジックス詳しく見る -

泌尿器科腎移植・腎不全治療について| 泌尿器科腎移植、腎不全治療について 腎臓の機能について 腎臓は腰の上あたりに背骨をはさんで左右に1つずつあります。形はそら豆に似ていて、大きさはにぎりこぶしぐらいです。腎臓は人体を正常な状態に保つための大切な臓器であり、①尿を作り老廃物や余分な水分を体から排出する、②体内環境を一定のバランスに保つ、③血圧を調整する、④造血ホルモンを分泌して血液を増やす、⑤ビタミンDを活性化して骨を丈夫にする、といった役割があります。 腎不全について 腎臓の機能が低下することを「腎不全」といいます。腎不全には「急性腎不全」と「慢性腎不全」の2種類があります。これは古い名称であり、現在はそれぞれ「急性腎障害」、「慢性腎臓病」と言うようになりました。急性腎障害は腎機能が急速(数時間から数週以内)に低下するものをいいます。脱水やショック状態、薬剤、腫瘍や尿路結石などが原因となります。こちらは早期診断、早期治療により腎機能が回復する可能性があります。一方、慢性腎臓病は糖尿病、高血圧、慢性腎炎など様々な原因によって数か月~数年かけて徐々に腎機能が低下していく病気です。慢性腎臓病が進行すると、さまざまな治療を行っても元どおりの正常な腎機能までの回復は難しく、腎機能が高度に低下すると末期腎不全へと至り、最終的には腎臓の代わりをする治療、すなわち腎代替療法が必要となります。 末期腎不全の治療法と特徴 末期腎不全患者さんが選択できる腎代替療法として腎移植、血液透析、腹膜透析があります。腎移植は最も成績が良く、生活の質の改善ならびに余命の延長が期待できる治療法です。 腎移植には血縁者・非血縁者から2つのうち1つの腎臓の提供を受ける生体腎移植と、亡くなられた方(心停止や脳死)から腎臓の提供を受ける献腎移植があります。 血液透析は週3回、1回4時間程度といった時間的制約に加え、食事や水分摂取の制限が必要です。 腹膜透析は自宅で行うことができるため、時間的制約が少なく、状態が安定していれば通院も月に1回程度で済みます。食事・水分制限も血液透析よりは緩やかですが、完全に尿が出なくなると血液透析に移行する必要があること、操作を本人や家族が行う必要があるため、機械管理や感染のケアに注意が必要です。 腎移植について 腎機能が低下した慢性腎不全患者さんの体内で、提供者の腎臓を機能させることにより腎機能を回復させる治療法です。血液透析や腹膜透析とくらべ、腎移植をうけることで生命予後や生活の質を高めることができます。唯一の根治的な腎代替療法であり、妊娠や地震のような災害時にも強い医療ということができます。 腎移植レシピエントの適応 腎移植レシピエントとなれない方は①活動性の感染症がある方、②悪性疾患(がん)がある方です。また、移植後には免疫抑制剤の内服が必須ですが、内服できない方や管理不能な精神疾患を持った方は適応から外れる場合があります。 腎不全の原因となった疾患によって腎移植ができない方はほとんどおられません。 腎移植ドナーの適応 生体腎移植での腎提供後は腎臓が1つになり、腎機能は平均して3割ほど低下するといわれています。そのため、日本移植学会と日本臨床腎移植学会の生体腎移植ドナーガイドラインを尊守し、腎臓を提供されても問題が無いか、リスクの評価をしっかりと行います。 入院、手術の特色 腎移植の手術・入院経過 ドナーから採取した腎臓に付随する腎動脈、腎静脈、尿管のそれぞれをレシピエントの内腸骨動脈(もしくは外腸骨動脈)、外腸骨静脈、膀胱に吻合します。腎臓はレシピエントの骨盤の中(腸骨窩)に移植します。 生体腎移植ではほぼすべての場合、血管吻合後から手術終了までに移植腎からの尿の生成がみられ、術後より透析療法が不要となります。献腎移植で阻血時間が長い場合には腎機能の回復は遅れ、術後1~2週間の透析療法が必要となることがあります。 入院期間は経過が良好であれば術後約3週間で退院となります。合併症を発症した場合、その治療のため入院期間が延長となることがあります。 腎移植の成績 日本における生体腎移植における生存率・生着率ですが、2010年以降では1年生存率、5年生存率が99.2%、96.8%、1年生着率、5年生着率が98.6%、93.3%となっています。 腎移植の入院・費用 腎移植にはおおよそ400万円程度の医療費がかかります。しかしながら保険適応ですので所得に応じて1~3割負担になるほか、特定疾病療養受領書、重度心身障害者医療費助成制度や自立支援医療を使うことで自己負担は0~2万円/月程度となります。 退院後の外来通院 腎移植をしてから拒絶の発生などを予防するため、退院後の外来通院は必ず指定された期日に来ていただくことになります。 外来では血液検査、超音波検査などを行います。血液検査では腎機能、感染症、免疫抑制剤の血中濃度などを評価します。超音波検査では移植腎の血流や腎臓の形態を評価します。その他、高血圧、糖尿病、脂質異常症、悪性疾患などの合併症が生じないか外来で定期的に検査します。 当院外来での検査のみならず、がん検診もきちんと受けるようにして下さい。 信念 大阪市立総合医療センターでは腎移植医療において泌尿器科だけでなく腎臓内科、糖尿病内科、移植コーディネーター、薬剤師、栄養士など様々な科、職種と連携し、安全で質の高い腎移植医療を心がけております。 担当医: 浅井利大 腎移植・透析部 部長、泌尿器科 副部長 西出峻治 泌尿器科 医長 濱田真宏 腎臓内科 医長 山﨑大輔 腎臓内科 医長 奥田友子 移植コーディネーター詳しく見る

泌尿器科腎移植・腎不全治療について| 泌尿器科腎移植、腎不全治療について 腎臓の機能について 腎臓は腰の上あたりに背骨をはさんで左右に1つずつあります。形はそら豆に似ていて、大きさはにぎりこぶしぐらいです。腎臓は人体を正常な状態に保つための大切な臓器であり、①尿を作り老廃物や余分な水分を体から排出する、②体内環境を一定のバランスに保つ、③血圧を調整する、④造血ホルモンを分泌して血液を増やす、⑤ビタミンDを活性化して骨を丈夫にする、といった役割があります。 腎不全について 腎臓の機能が低下することを「腎不全」といいます。腎不全には「急性腎不全」と「慢性腎不全」の2種類があります。これは古い名称であり、現在はそれぞれ「急性腎障害」、「慢性腎臓病」と言うようになりました。急性腎障害は腎機能が急速(数時間から数週以内)に低下するものをいいます。脱水やショック状態、薬剤、腫瘍や尿路結石などが原因となります。こちらは早期診断、早期治療により腎機能が回復する可能性があります。一方、慢性腎臓病は糖尿病、高血圧、慢性腎炎など様々な原因によって数か月~数年かけて徐々に腎機能が低下していく病気です。慢性腎臓病が進行すると、さまざまな治療を行っても元どおりの正常な腎機能までの回復は難しく、腎機能が高度に低下すると末期腎不全へと至り、最終的には腎臓の代わりをする治療、すなわち腎代替療法が必要となります。 末期腎不全の治療法と特徴 末期腎不全患者さんが選択できる腎代替療法として腎移植、血液透析、腹膜透析があります。腎移植は最も成績が良く、生活の質の改善ならびに余命の延長が期待できる治療法です。 腎移植には血縁者・非血縁者から2つのうち1つの腎臓の提供を受ける生体腎移植と、亡くなられた方(心停止や脳死)から腎臓の提供を受ける献腎移植があります。 血液透析は週3回、1回4時間程度といった時間的制約に加え、食事や水分摂取の制限が必要です。 腹膜透析は自宅で行うことができるため、時間的制約が少なく、状態が安定していれば通院も月に1回程度で済みます。食事・水分制限も血液透析よりは緩やかですが、完全に尿が出なくなると血液透析に移行する必要があること、操作を本人や家族が行う必要があるため、機械管理や感染のケアに注意が必要です。 腎移植について 腎機能が低下した慢性腎不全患者さんの体内で、提供者の腎臓を機能させることにより腎機能を回復させる治療法です。血液透析や腹膜透析とくらべ、腎移植をうけることで生命予後や生活の質を高めることができます。唯一の根治的な腎代替療法であり、妊娠や地震のような災害時にも強い医療ということができます。 腎移植レシピエントの適応 腎移植レシピエントとなれない方は①活動性の感染症がある方、②悪性疾患(がん)がある方です。また、移植後には免疫抑制剤の内服が必須ですが、内服できない方や管理不能な精神疾患を持った方は適応から外れる場合があります。 腎不全の原因となった疾患によって腎移植ができない方はほとんどおられません。 腎移植ドナーの適応 生体腎移植での腎提供後は腎臓が1つになり、腎機能は平均して3割ほど低下するといわれています。そのため、日本移植学会と日本臨床腎移植学会の生体腎移植ドナーガイドラインを尊守し、腎臓を提供されても問題が無いか、リスクの評価をしっかりと行います。 入院、手術の特色 腎移植の手術・入院経過 ドナーから採取した腎臓に付随する腎動脈、腎静脈、尿管のそれぞれをレシピエントの内腸骨動脈(もしくは外腸骨動脈)、外腸骨静脈、膀胱に吻合します。腎臓はレシピエントの骨盤の中(腸骨窩)に移植します。 生体腎移植ではほぼすべての場合、血管吻合後から手術終了までに移植腎からの尿の生成がみられ、術後より透析療法が不要となります。献腎移植で阻血時間が長い場合には腎機能の回復は遅れ、術後1~2週間の透析療法が必要となることがあります。 入院期間は経過が良好であれば術後約3週間で退院となります。合併症を発症した場合、その治療のため入院期間が延長となることがあります。 腎移植の成績 日本における生体腎移植における生存率・生着率ですが、2010年以降では1年生存率、5年生存率が99.2%、96.8%、1年生着率、5年生着率が98.6%、93.3%となっています。 腎移植の入院・費用 腎移植にはおおよそ400万円程度の医療費がかかります。しかしながら保険適応ですので所得に応じて1~3割負担になるほか、特定疾病療養受領書、重度心身障害者医療費助成制度や自立支援医療を使うことで自己負担は0~2万円/月程度となります。 退院後の外来通院 腎移植をしてから拒絶の発生などを予防するため、退院後の外来通院は必ず指定された期日に来ていただくことになります。 外来では血液検査、超音波検査などを行います。血液検査では腎機能、感染症、免疫抑制剤の血中濃度などを評価します。超音波検査では移植腎の血流や腎臓の形態を評価します。その他、高血圧、糖尿病、脂質異常症、悪性疾患などの合併症が生じないか外来で定期的に検査します。 当院外来での検査のみならず、がん検診もきちんと受けるようにして下さい。 信念 大阪市立総合医療センターでは腎移植医療において泌尿器科だけでなく腎臓内科、糖尿病内科、移植コーディネーター、薬剤師、栄養士など様々な科、職種と連携し、安全で質の高い腎移植医療を心がけております。 担当医: 浅井利大 腎移植・透析部 部長、泌尿器科 副部長 西出峻治 泌尿器科 医長 濱田真宏 腎臓内科 医長 山﨑大輔 腎臓内科 医長 奥田友子 移植コーディネーター詳しく見る