骨軟部腫瘍センター

はじめに

この度、大阪市立総合医療センターに「骨軟部腫瘍センター」を開設することとなりました。当センターでは、骨軟部腫瘍を対象として専門的な治療を行います。骨や軟部組織(様々な部位の骨、軟骨、筋肉、神経、血管、脂肪組織など)に発生し、特に悪性腫瘍は“肉腫”と呼ばれることがあります。

悪性骨軟部腫瘍は10万人に6名以下という非常に稀少な疾患になります。また、多種多様な組織像をとり、身体の様々な部位で発生します。各々で違った特徴があるために、治療方法も異なることから、それぞれ適切に判断する必要があり、骨軟部腫瘍の治療には専門的な知識、更に、経験が必要になります。

骨軟部腫瘍が疑われた時には、一般病院の整形外科医ではなく、骨軟部腫瘍専門医に検査、治療方法を相談することをおすすめします。

対象疾患

| 骨腫瘍 | |

|---|---|

| 悪性 | 骨肉腫、軟骨肉腫、ユーイング肉腫、脊索腫、悪性線維性組織球腫(未分化多形肉腫) 等 |

| 良性 | 骨軟骨腫、内軟骨腫、骨巨細胞腫、軟骨芽細胞腫、線維性骨異形成、単発性骨嚢腫、動脈瘤様骨嚢腫、類骨骨腫、軟骨粘液線維腫 等 |

| 軟部腫瘍 | |

|---|---|

| 悪性 | 脂肪肉腫、悪性線維性組織球腫(未分化多形肉腫)、粘液腺肉腫、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫、骨外性ユーイング肉腫、骨外性骨肉腫、悪性末梢神経鞘腫瘍、胞巣状軟部肉腫、滑膜肉腫、類上皮肉腫、低悪性度線維粘液性肉腫、明細胞肉腫 等 |

| 良性 | 脂肪腫、神経鞘腫、血管腫、線維腫、弾性線維腫、平滑筋腫、デスモイド、孤発性線維腫、腱鞘巨細胞腫 等 |

| 骨転移 | |

|---|---|

| 肺癌、乳癌、肝癌、前立腺癌、腎癌、大腸癌、胃癌 等の転移性骨腫瘍 |

診断

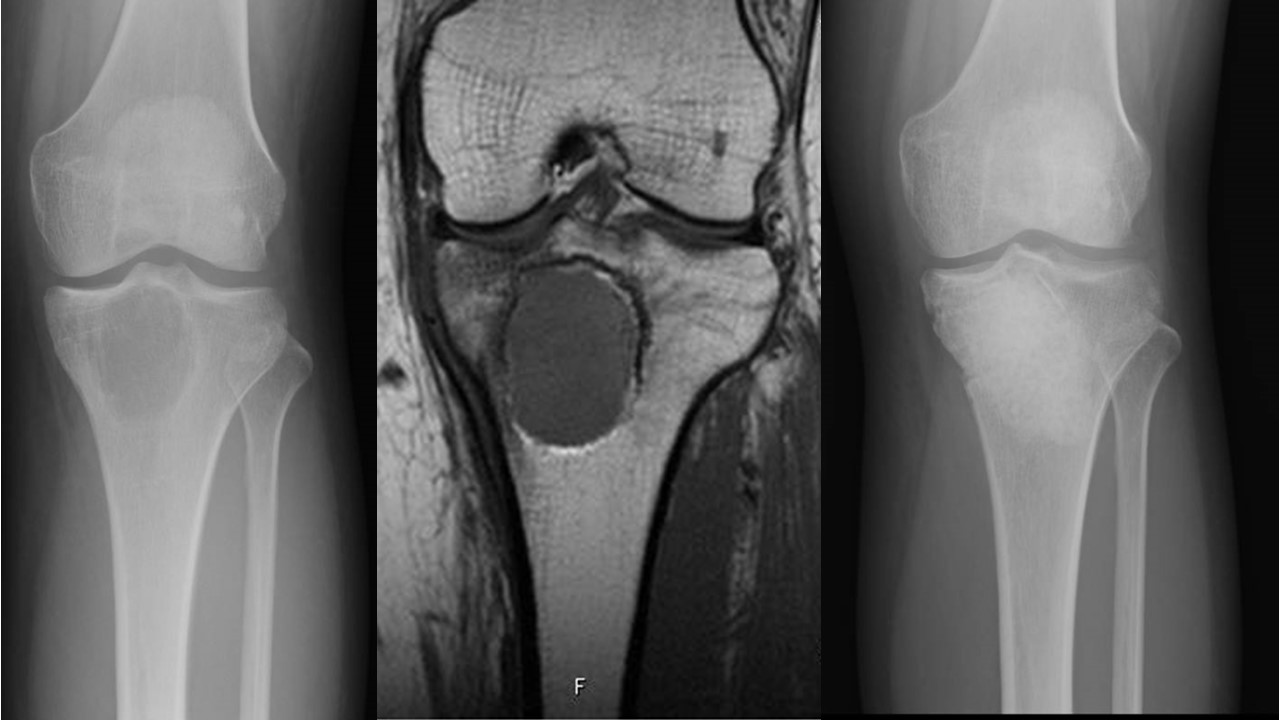

画像診断について局在診断として単純X線、CT検査、MRI検査が有用です。特に、骨腫瘍の場合は、臨床画像診断(単純X線像、CT、MRI)で良悪性の鑑別が可能な場合が比較的多くあります。

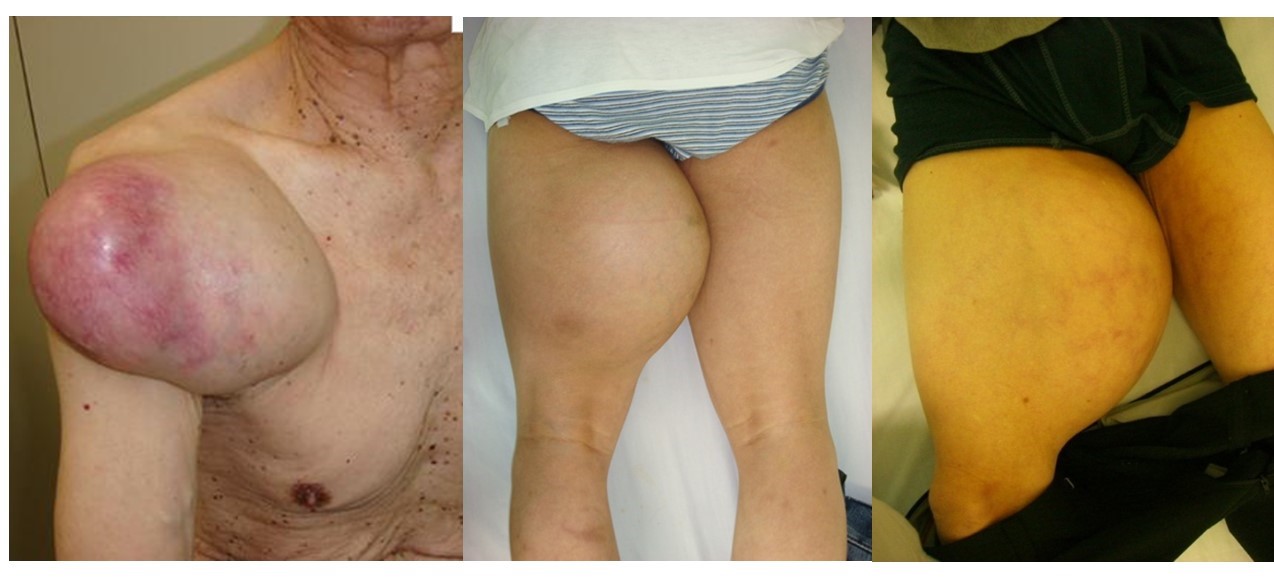

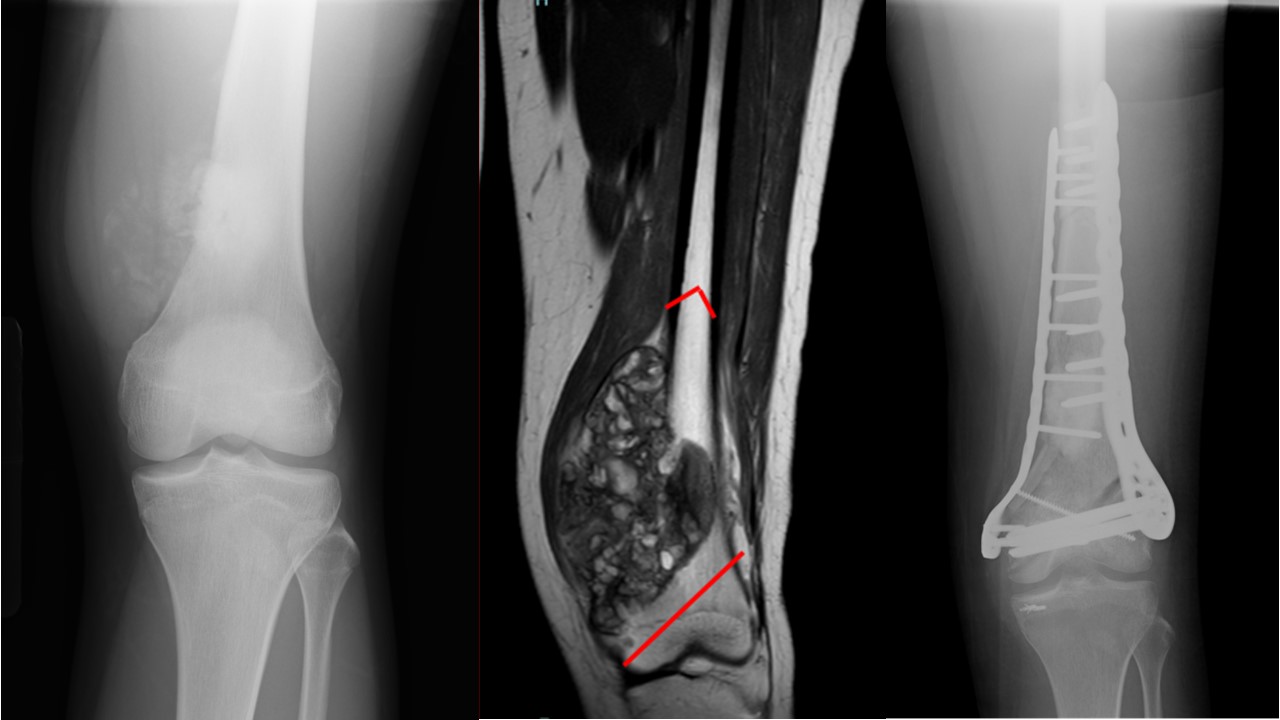

一方で、軟部腫瘍の場合は、ほとんどの場合、画像での良悪性の判断は困難であり、その多くで生検が必要となります。特に5cm以上の軟部腫瘍、筋肉内や筋肉の間に存在し、数ヶ月で増大する軟部腫瘍は悪性の可能性が高く、生検がすすめられます(図1)。

治療方針

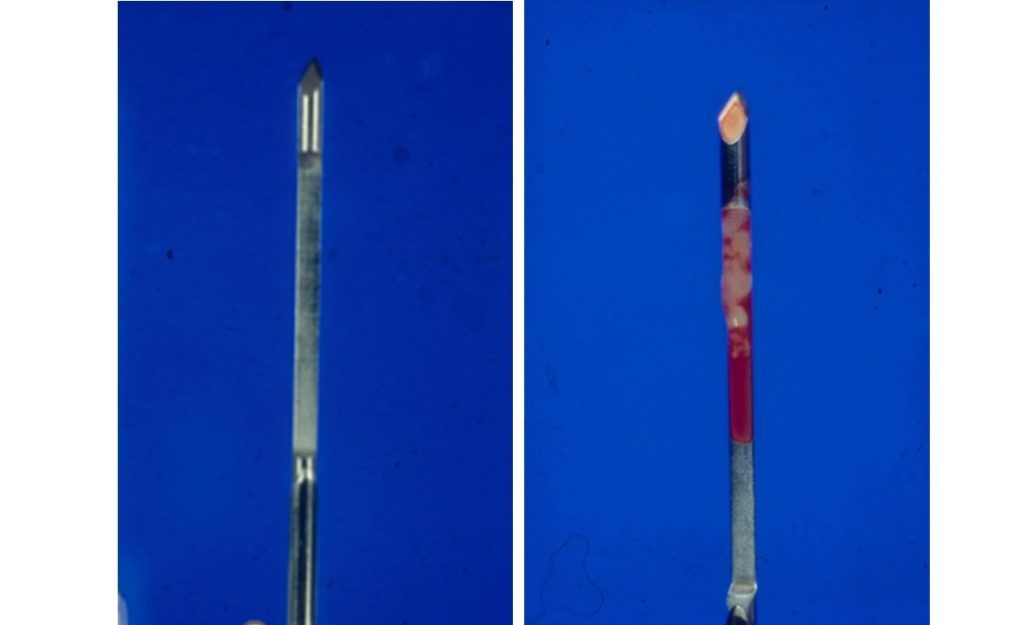

外来受診では、患者様が可能な限り、1-2週間以内に受診ができるように努めています。悪性腫瘍であった場合には早期に病理学的な診断をして、治療を開始する必要があります。初診時にMRIなどの画像診断があれば、受診当日にボールペン芯程度の大きさの針を用いての生検(針生検)を行い、数日以内に良性悪性の診断を確定させることができます(図2)。

生検術を受ける際の注意点として、骨軟部腫瘍専門施設以外では基本的には生検術は受けるべきではありません。というのは、骨軟部腫瘍専門医は必ず、その後、患者様の腫瘍をどのようにして切除するのかを念頭においた上での生検を行うからです。不適切な生検術を受けるとその後の患肢機能に多大な悪影響を及ぼすことがあります。

悪性腫瘍が疑われれば、胸腹部CT検査、PET/CT検査により、腫瘍の広がりの評価(ステージング)を行います。高悪性度骨軟部腫瘍においては10-20%が初診時から転移があることが知られています。

病理診断と腫瘍のステージングが決定された後、手術単独では治療が困難であると判断された症例については、当院では様々な関連他科との相談を行います。腫瘍内科、小児血液腫瘍科、放射線科から構成される「多診療科多職種チーム医療 Multidisciplinary team(MDT)」による検討会によって治療方針を決定します。化学療法や放射線治療を優先して、腫瘍を縮小させてから腫瘍切除を行うことがあります。

手術療法

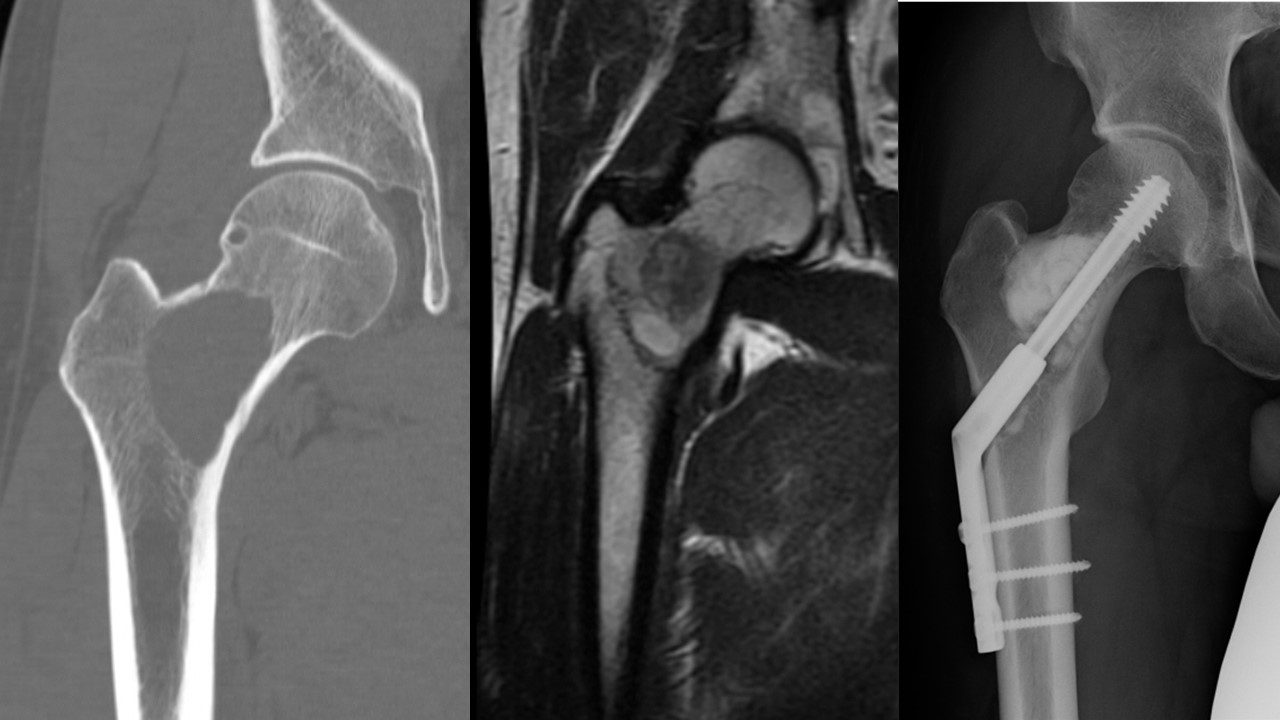

腫瘍内切除術や掻爬術と呼ばれる方法になります。腫瘍を掻爬した後の欠損部には人工骨を充填したり、腰骨(腸骨)を移植したりします(図3)。

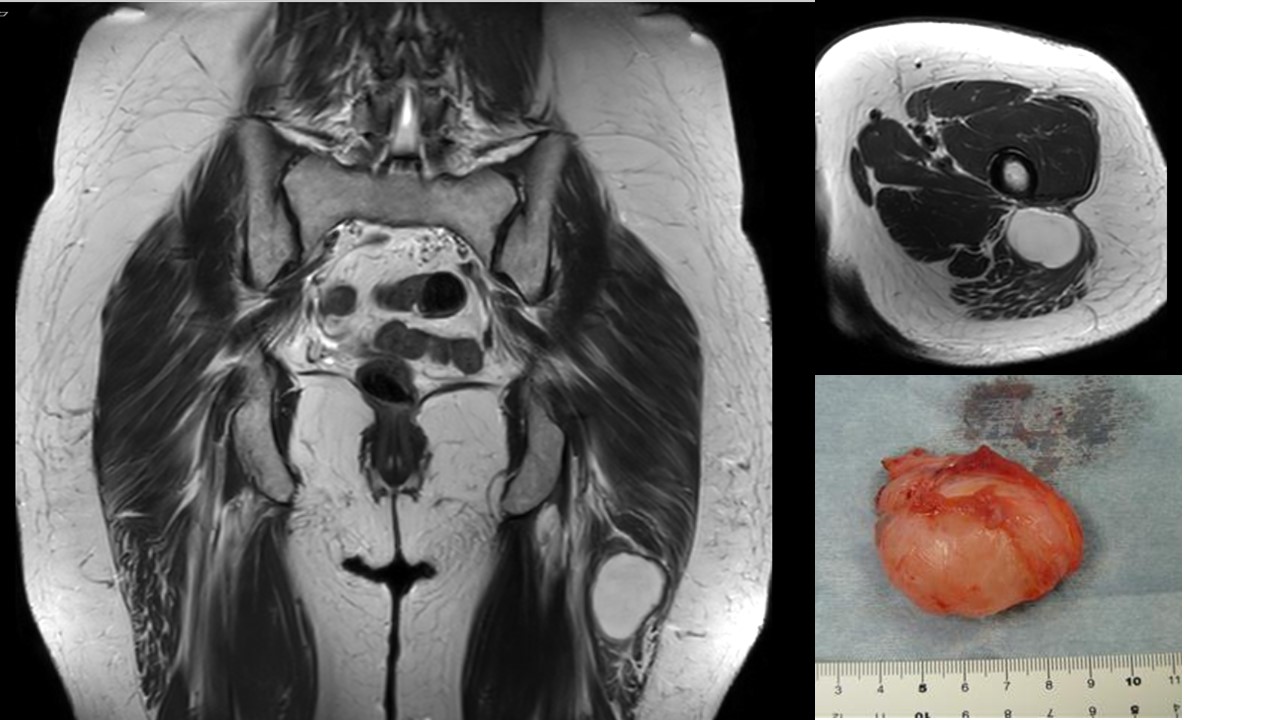

辺縁切除術という方法で、腫瘍の被膜上で切除する方法です。良性の軟部腫瘍の多くはこの方法で切除を行います(図4)。

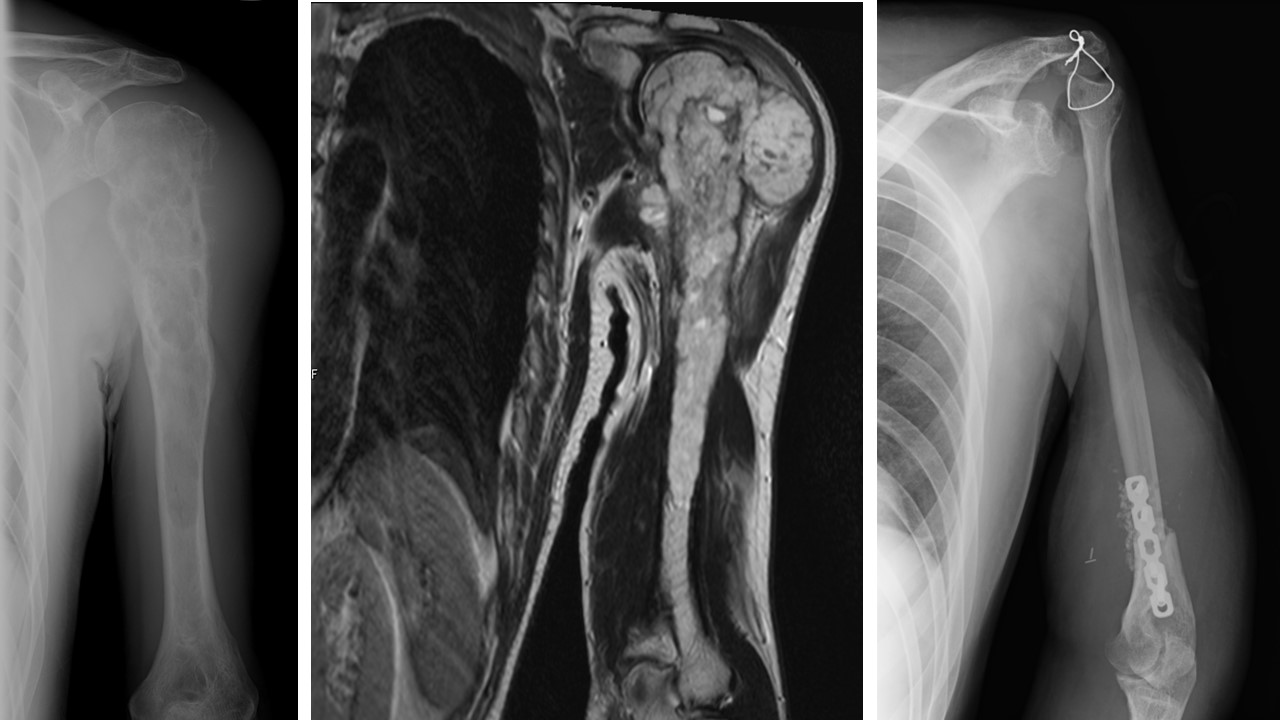

腫瘍瘍広範切除という方法で、腫瘍を健常な組織で包んで切除する方法です。周囲の正常組織を切除するため、術前にMRI画像をとり、病理診断と対比させながら切除範囲を決定します。

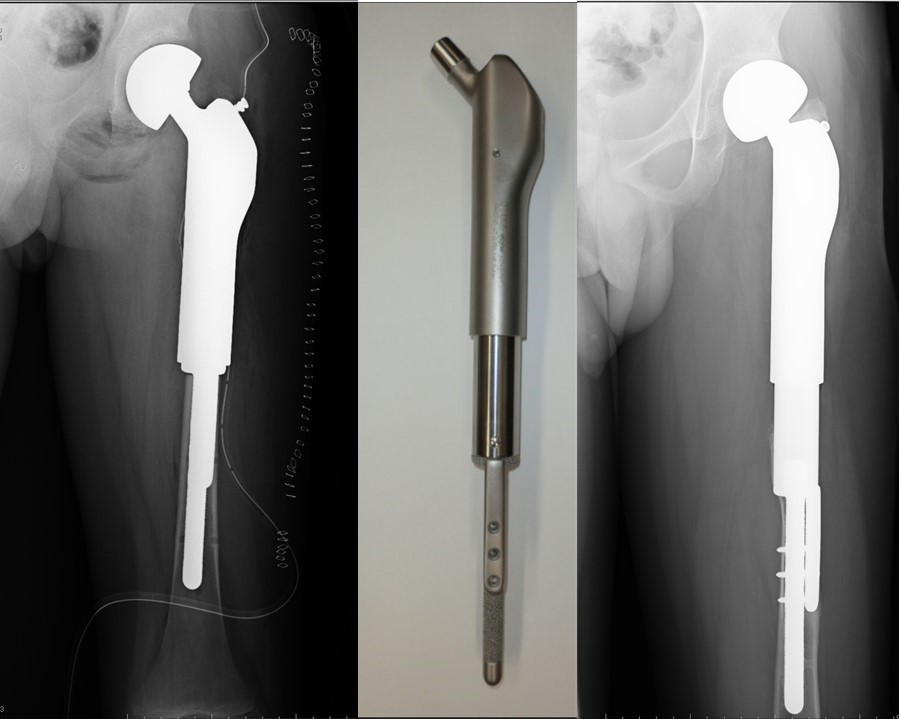

悪性骨腫瘍の場合は、患肢を温存するためには、腫瘍広範切除後に切除した骨欠損部分の再建が必要になることが多く、悪性骨腫瘍切除後でも可能なかぎり患肢が機能的に回復できることを目指します。再建の方法として、自家処理骨移植(液体窒素処理骨など)(図5)、血管柄付き腓骨移植(図6)、腫瘍用人工関節などの方法があります。骨肉腫やEwing肉腫の症例では成長期に発生することも多く、伸長型の人工関節を作成して、将来の脚長差に備えることもあります(図7)。

原発性の悪性骨軟部腫瘍の頻度は高く、男性では、肺癌、前立腺癌、腎癌が多く、女性では乳癌、肺癌、甲状腺癌の順です。転移を来しやすい部位は脊椎、肋骨、骨盤、大腿骨、上腕骨などです。

局所療法には、手術治療(図8)と放射線治療があり、全身療法には、化学療法、ホルモン療法などがあり、癌の種類、全身状態を考慮して治療計画を立てます。

骨転移を来した際には、有害な骨関連事象(骨折や麻痺など)を予防するために、抗RANKL抗体(皮下注射)やビスフォスフォネート製剤(点滴)を投与します。

化学療法

悪性骨軟部腫瘍の中でも、若年者に発生することの多い骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫、滑膜肉腫は化学療法の感受性が高く、それぞれの疾患に応じて化学療法、手術、放射線療法を組み合わせた治療を行います。横紋筋肉腫やユーイング肉腫は放射線感受性が高く、化学療法と放射線治療で根治できることがあります。一方で、多くの種類を占める悪性骨軟部腫瘍、特に非円形細胞腫瘍では、放射線治療のみで根治することはあまり期待できないことから、手術による切除が主体になります。

がんゲノム医療

がんゲノム医療とは、悪性骨軟部腫瘍が有している遺伝子異常を調べることで、一人一人の遺伝子の変化に応じた治療などを行う医療です。がん遺伝子パネル検査を保険適用で行うことができるのは、標準治療が終了した、又は、終了が見込まれる患者さんになります。骨軟部腫瘍の患者様で、本治療を希望される患者様はご相談ください。

放射線治療

悪性腫瘍の切除において、画像検査に基づいて腫瘍切除術が行われますが、実際に切除した組織診断で、思いのほか広がっていた腫瘍の症例については、当院の放射線治療科と連携し、放射線治療を追加して再発を予防します。放射線治療の感受性が高い腫瘍では、切除後の身体機能を可能な限り維持するために、術前に放射線治療を行い、腫瘍を縮小させてから切除を行う症例もあります。骨転移症例では症状の緩和やQOL維持のために放射線治療を行うことがあります。

リハビリテーション

悪性骨軟部腫瘍では、手術後には切除する範囲に応じて、機能障害が予測されるため、リハビリテーションは欠かすことができません。当院では、悪性骨軟部腫瘍切除後の身体的な機能障害の精通したリハビリテーション医が術後の機能回復の運動療法を担当しています。看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、近医の開業医の先生方とも連携して、退院後の患者様の早期の社会復帰をサポートします

骨軟部腫瘍センターのスタッフ